|

Einführung

| Patrizier | Hessen

| Pfalz | Amerika |

Weltweit |

Wappen | Kontakt

|

Patrizier im Mittelalter

Die Hartrad

von Dieburg

Die Linie der Hartrad zum Laderam in Frankfurt

Die

Linie des Frankfurter Bürgermeisters Erwin Hartrad

Kleriker

der Diözese Mainz

Die Marburger Hartrad

Die Rothenburger Hartrad

Der

Kartäuserprior Michael Hartrad

Schon im Spätmittelalter

treten in Frankfurt, Marburg und Rothenburg patrizische Familien

Hartrad ins Licht der Geschichte. Ein Zusammenhang dieser

Geschlechter mit unserer aus Friedberg stammenden Wetterauer Familie

ist bislang nicht belegt, aber durchaus denkbar. Besonders zwischen Frankfurt,

Friedberg und Marburg bestanden im Mittelalter enge politische und

wirtschaftliche Verbindungen: so gehörten Friedberg und Frankfurt

seit 1285 gemeinsam dem Wetterauer Städtebund an, ihre Messen waren

terminlich aufeinander abgestimmt. Frankfurt strahlte dank seiner

Messe ohnehin auf den gesamten hessischen und rhein-mainischen Raum

aus, sodass sich zwischen den Bürgern der dortigen Städte häufig

auch familiäre Kontakte ergaben. Viele Geschlechter aus dem

Frankfurter Handelsbürgertum hatten Niederlassungen und

Familienzweige an mehreren Orten, trieben Geschäfte mit dortigen

Angehörigen oder stammten selbst aus der Wetterauer Umgebung.

Blick auf Dieburg, 1743 (Stich von Barthélemy de

LaRocque) | große

Ansicht

Die

Hartrad von Dieburg

Die Geschichte

der südhessischen Hartrad reicht - ganz knapp - bis in staufische

Zeit zurück, also an die Schwelle vom Hoch- zum Spätmittelalter. Zunächst finden

wir unseren Namen hier am südlichen Rand des alten Königsforstes

Dreieich, in Dieburg, am Eingang zum Odenwald, mit einer

Ratsherrenfamilie, die sich nach wenigen Generationen ins

nahegelegene Frankfurt verzweigte und dort ins städtische Patriziat

aufstieg.

Eine

Verwandtschaft dieser Dieburger Familie mit den Friedberger Hartrad

ist keineswegs notwendig und wäre urkundlich auch kaum noch

belegbar. Hypothetisch könnten Mitglieder der Dieburger Hartrad als Dienstmannen der 1255

ausgestorbenen Reichsministerialen von Münzenberg oder ihrer Erben,

der Herren von Falkenstein aus dem Hause Bolanden und der Herren von

Hanau, in die Wetterau gelangt sein: die Münzenberg nämlich

besaßen neben ihrer namensgebenden wetterauischen Herrschaft, die

sie in der Mitte des 12. Jahrhunderts erworben hatten, auch Güter

um ihren Stammsitz, die Burg Hagen (Hayn) im Wildbann Dreieich,

darunter Babenhausen und Münster nahe Dieburg sowie seit 1229 bzw.

1239 auch Dieburg selbst; über die Dreieich waren sie seit dem Ende

des 11. Jahrhunderts als Reichsvögte eingesetzt. Die Hanauer, die

1255 ein Sechstel des Münzenberger Erbes erhielten – unter

anderem Anteile an Münzenberg, 1304 auch an Münster –, hatten

zuvor schon durch Heirat das Amt Babenhausen erworben; in der

Wetterau übten sie 1275-1279, 1300-1305/6 und wieder seit 1349 das

Landvogteirecht aus, und 1275-1279 amtierte Reinhard I. von Hanau

als Burggraf von Friedberg. Die Bolanden wiederum waren seit der

Mitte des 12. Jahrhunderts, also noch vor den Münzenberg, Herren in

Dieburg gewesen, seit 1215 in der Linie Bolanden-Falkenstein;

andererseits waren sie 1255 zu 5/6 Nachfolger der Münzenberg

dortselbst sowie in Münster, dazu später ebenfalls Landvögte in

der Wetterau und Vögte in der Dreieich.

Die Hartrad als

Erbpächter der Mühle Kistelberg

Bereits um die Jahreswende 1253 / 1254,

wenige Monate vor dem Ende der Stauferherrschaft in Deutschland, tritt in Dieburg ein Schöffe

Hartrat als Zeuge auf, als Ulrich von Münzenberg seinem Vogt Rudolf Beckenhube die Mühle Kistelberg bei Münster verleiht (Böhmer/Lau I Nr. 175 / Steiner Nr. 66, vgl. S. 41 und 43). In einer denselben Vorgang betreffenden Urkunde vom 25. März 1254 findet sich unter den Zeugen neben dem schon erwähnten Hartrat noch ein

Heinrich Hartradis (vgl. Erler, S. 123f. / Fichard: Geschlechtergeschichte), der wohl als ein Sohn des Schöffen Hartrat anzusprechen ist. Da die Familie von diesem ihren Namen führt, ist er der älteste fassbare Angehörige des Geschlechts; hinter das Jahr 1254 (oder 1253) geht also kaum ein Weg zurück.

Im übrigen ist die Stadt Dieburg selbst eine Gründung des

ausgehenden 12. Jahrhunderts, und auch die Familien des Ortsadels

sind wenig älter als die Hartrad: so sind die Groschlag und die

Ulner im Jahr 1236, die Drunkel ebenfalls 1254 erstmals bezeugt.

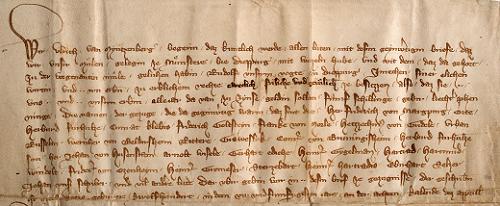

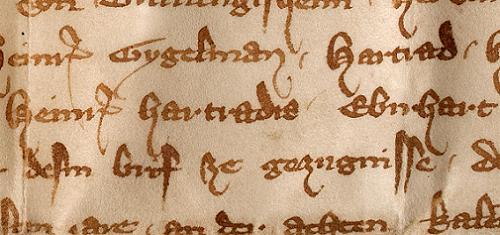

Urkunde

vom 25. März 1254, Abschrift des 14. Jahrhunderts (Staatsarchiv

Darmstadt), Gesamtansicht und Detail. Gegen Ende der neunten Zeile

findet sich unter den Zeugen der Dieburger Schöffe Hartrad, schräg

links darunter in der zehnten Zeile ein Hein(ricu)s Hartradis. Es

handelt sich um den frühesten Beleg des Familiennamens Hartrad

überhaupt.

Urkunde

in großer Ansicht | Detail

in großer Ansicht

Vermutlich ein Sohn

des Heinrich Hartradis ist der 1293 erstmals genannte Dieburger

Schöffe Friedrich Hartrad („Fridericus Hartradi“, vgl. Fichard:

Geschlechtergeschichte); im Jahr 1295 bezeugt

er zusammen mit den übrigen Schöffen der Stadt, dass der

Pfarrer Johannes von Roßdorf seinen Anteil an der Mühle Kistelberg

den Deutschherren in Frankfurt-Sachsenhausen veräußert habe (Baur Nr. 211).

Vorausgegangen

waren diesem Rechtsgeschäft langjährige Auseinandersetzungen

zwischen den Dieburger Familien Groschlag und Aumann einerseits und

einer aus vier Stämmen bestehenden Erbengemeinschaft um Friedrich Ocalp,

Heinrich Lule, den Roßdorfer Priester Johannes und den

Deutschordensbruder Eberhard von Hüttengesäß andererseits, die einander

widerstreitende Ansprüche auf Anteile an dem Mühlenlehen erhoben.

Dem Deutschordenshaus gelang es nach und nach, die verstreuten

Anteile an der Mühle aufzukaufen - unter anderem vom

Frankfurter Bartholomäusstift und den Dieburger Minoriten - und die Groschlag und Aumann zum Verzicht auf ihre

Ansprüche zu bewegen (Aumann, S. 13f. / Niedermayer, S. 120f. / Schrod, S. 107-110 / Seiler S. 302f. /

ausführlich Möller / vgl. die Urkunden die Mühle Kistelberg betreffend bei Steiner Nr.

66-78 sowie bei Schmidt 1972, S. 252-254 und S. 259-261).

Mit dem Roßdorfer Anteil war die Mühle schließlich

ganz in der Hand des Deutschen Ordens und wurde im darauffolgenden

Jahr, 1296, dem Friedrich Hartrad und seiner Frau Lukard („Friderico

dicto Hartdrat et uxori sue Lucen“) in Erbpacht gegeben (Böhmer/Lau

I Nr. 703, Steiner Nr. 79). Als Zins

lieferten die Eheleute jährlich 40 Malter Winterweizen (Roggen), 20

Malter Sommerweizen, einen halben Malter Mehl, vier Lämmer und 13

Pfund Heller, zahlbar je zur Hälfte am Michaels- und am

Walpurgistag. Dieser verhältnismäßig hohe Pachtzins bezog sich

allerdings nicht auf die Mühle allein, sondern auch auf andere

Güter der Deutschherren in Dieburg, welche Friedrich und Lukard

Hartrad aus ihrem eigenen Besitz noch weiter vermehrten: Schon 1296

vermachten sie dem Orden zur Pietanz eine halbe Hufe Landes, von der die Sachsenhausener Kommende 7½ Morgen beim Tod des

einen, weitere 7½ Morgen beim Tod des anderen Ehegatten erhalten

sollte; 1314 verkauften beide dem Orden eine Erbrente von 6 Pfund

Heller jährlich auf ihren Dieburger Liegenschaften (Böhmer/Lau I Nr.

968, Steiner Nr. 81); 1316

schließlich veräußern sie um einen Preis von 35 Pfund Heller

ihren eigenen Hofplatz samt Gebäuden neben der Mühle Kistelberg,

dazu die Besserung der Mühle und ihres Zubehörs (Böhmer/Lau II

Nr. 54, Steiner Nr. 82), was darauf

schließen lässt, dass Friedrich und Lukard in der Zwischenzeit

wertsteigernde Bau- und Instandsetzungsarbeiten an dem gepachteten

Anwesen hatten durchführen lassen.

Die

ehemalige Mühle Kistelberg (später Frühweinsche Mühle oder

Langsmühle) heute

In der Urkunde

von 1316 finden wir auch einen Sohn Rutzo (= Rudolf), der 1334 als Rulmann Hartrad testierte und in letzterem Jahr ebenfalls das

Schöffenamt in Dieburg bekleidete (Baur Nr. 543). 1325 wurde der Mühle die noch

von den Münzenberg an die Vorbesitzer verliehene Schatzungsfreiheit

bestätigt. Nach Beständnisbriefen aus dem Jahr 1326 (Steiner Nr.

84) sowie dem

Frühjahr 1329 (Böhmer/Lau II Nr. 345, Steiner Nr. 85) hatte 1326 ein weiterer „son

etswenne Frideriches genant Hartrad“ (1329), Heilmann

(Heinrich) Hartrad, mit seiner Frau Gerhus auf dem Steinweg die

Mühle Kistelberg für zunächst drei Jahre und dann ohne Befristung

in Erbpacht übernommen, wofür sie dem Deutschen

Orden jährlich 45 Malter Korn, ein Fasnachtshuhn und fünf Pfund

Heller Zins entrichteten. Das Mühlgut umfasste (zu einem mir nicht bekannten Datum) 89 Morgen Ackerland,

13 Mannsmahd Wiesen sowie einen „Hof im Monefeld, genannt der

Hubhof mit mehreren Gärten vor der Stadt, die der Erbpächter

bewohnte“ (Mönfeld war wie Holzhausen/Steinweg und Altenstadt

einer der alten Vororte Dieburgs). 1329 wird der Umfang der zur

Mühle gehörenden landwirtschaftlichen Güter, der sich ausweislich

der fälligen Abgaben offenbar seit 1296 etwas verringert hatte, mit

71 Morgen Ackerland und 15 Mannsmahd Wiesen angegeben, „mit der

schirnen gelegen in der stad“. Als Sicherheit setzte Heilmann 1329

eine

ihm schon gehörende, „Kymen gud“ genannte Viertelhube in

Dieburg mit 17½ Morgen Äckern und 1½ Mannsmahd Wiesen; darüber

hinaus bürgten für ihn mit eigenen Besitzungen sein Schwager

Heilmann „of dem Steynwege“ (ein Mitschöffe Rulmanns 1334)

sowie Culmann

(Konrad) Hartrad, wohl ein weiterer Bruder, und zwar Heilmann

mit einer Dreiviertelhube zu 39½ Morgen Feldern und 5½ Mannsmahd

Wiesen, Culmann mit einer Viertelhube zu 13 Morgen Feldern und zwei

Mannsmahd Wiesen. Nachdem die Mühle den Eltern Friedrich und Lukard

auf beider Lebenszeit vergeben war, wird nicht nur Friedrich,

sondern auch seine Frau 1326 bereits verstorben gewesen

sein. Dafür spricht außerdem, dass Culmann Hartrad für 1325 als

Dieburger Schöffe bezeugt ist (vgl. Fichard: Geschlechtergeschichte); sofern nicht Vater und Sohn

gemeinsam auf der Schöffenbank saßen, sondern das Amt (wie damals üblich) innerhalb der Familie weitergegeben wurde, wäre

das Todesjahr Friedrichs somit schon 1325 oder früher anzusetzen.

Während wir von

Culmann Hartrad in der Folgezeit noch des öfteren hören (s.u.), brechen

die urkundlichen Mitteilungen über seinen Bruder Heilmann 1329 ab. Die Mühle Kistelberg war wohl schon 1374 nicht mehr im Besitz der Hartrad, da in diesem Jahr ein Henne,

Gerlach Hofemanns Sohn, von den Sachenhausener Deutschherren die

Mühle samt Zubehör pachtet, ausgenommen die Schirn in der Stadt (Hessisches Staatsarchiv Darmstadt Best. A 1 Nr.

40/41, vgl. Schmidt 1972, S. 266). 1399 geht das gesamte Mühlgut,

das zuvor Henchin Hoffmann innegehabt hatte, an Henne von Ortenberg

(HStAD Best. A 1 Nr. 40/45, vgl. Schmidt 1972, S. 268). Die Mühle, die noch 1729 als Münstermühle vorkommt

(HStAD Best. A 1 Nr. 40/137), später Frühweinsche Mühle (Schmidt

1977, S. 78) und schließlich Langsmühle heißt, beherbergt heute das Heimatmuseum von Münster.

In den Umkreis der Dieburger Hartrad ist ferner vielleicht der kurmainzische Keller

Hartrad von Dieburg zu zählen, dessen Kellereirechnung für das Jahr 1326/27 fragmentarisch erhalten ist („Nota computationem Hartrardi cellerarii in

Dippurg“, Mersiowsky, S. 101);

1344 rechnet er über den Bau eines Turmes an der erzbischöflichen Burg ab („de edificiis castri nostri in Diepurg in turris f[ac]tis“), da er den Turm aus den laufenden Einnahmen finanziert hatte und dem Erzbischof noch einen Restbetrag schuldig

war (Vogt, S.

58 Anm. 4 / Grathoff,

S. 74 / Struck, S. 166). Dieburg gehörte seit Anfang

des 14. Jahrhunderts vollständig zum Mainzer Hochstift, das hier

schon im 13. Jahrhundert Rechte erworben hatte. Im Unterschied zum

Vogt, der meist dem Niederadel angehörte, stammte der Keller, der

für den Ortsherren die Finanzverwaltung zu besorgen hatte, oft aus

dem Bürgertum des jeweiligen Amtsortes. In diesem Fall ist aber

nicht sicher zu sagen, ob ‚Hartrad‘ als Vor- oder Zuname

gebraucht wird.

vgl.

zur mittelalterlichen Geschichte Dieburgs: Johann Wilhelm Christian

Steiner: Altertümer und Geschichte des Bachgaus im alten Maingau,

3. Teil (Geschichte der Stadt Dieburg...), Darmstadt 1829

Ansicht Frankfurts am Main von Südwesten, aus Matthäus Merians

Topographia Hassiae et Regionum Vicinarum, 1655 | große

Ansicht

Die Linie der

Hartrad zum Laderam in Frankfurt

Culmann

Hartrad

von Dieburg („Culman Hartrade“) erscheint 1331 in Dieburg als

Anrainer eines Grundstücks „nebn der Kesesbrucken an der stillen Erden“

(Jost, S. 305). In den 1330er- und 1340er-Jahren begegnen wir ihm

dann gemeinsam

mit seiner Frau Hilde oder Hille Hartrad (= „Hille Kolman“, „Hille

Culmann“, „Frawe Hille von Dyp[ur]g“ ) wiederholt als Käufer

verschiedener Gülten in der Dieburger Gegend: 1335 gab Ritter

Hermann Aumann dem „Culman Hartdrade“ und „Hillen sin elichen

frauwen“ auf acht Jahre 25 Malter Korn- und zehn Malter

Weizengülte zu Reinheim (südlich von Dieburg an der Bergstraße),

die er von Graf Wilhelm von Katzenellenbogen innehatte (Baur Nr.

544); 1340

erhielten die beiden eine Pfenniggülte von 7 Pfund Heller zu

Sickenhofen und eine von 1 Pfund Heller zu Hergershausen (heute zwei

Ortsteile von Babenhausen) von Oswald, Johann und Hermann Groschlag,

die Sickenhofen und Hergershausen als hanauische Lehen besaßen

(Baur Nr. 565),

schließlich 1345 eine Gülte zu „Ziegelhard“ (= Zeilhard, heute

zu Reinheim) vom Ritter Hartmann von Zwingenberg (Steiner Nr. 86).

Die Familie scheint in jenen Jahren

bereits nähere Beziehungen nach Frankfurt unterhalten zu haben. Schon 1301 trägt ein

Flurstück bei Bockenheim den Namen Hartradisbuzs (Böhmer/Lau

I Nr. 787), der natürlich nicht zwingend vom Familiennamen „Hartrad“

herstammen muss, sondern ebensogut von einem Personennamen

abgeleitet sein kann. 1317 wird in Frankfurt der

Weinschröter Heilo Hartrad

(„Heilo Hartradus sartor vini“) erwähnt (Böhmer/Lau II Nr. 81,

Anm. 58), bei dem es sich

vielleicht um Culmanns Bruder, den Mühlenpächter Heilmann Hartrad

handelt (wobei der Beruf des Weinschröters nicht so recht zur sozialen Stellung der Dieburger Hartrad passen mag). Die Schröter waren für die Verladung der zu Schiff

ankommenden Weinfässer und den Transport in die Keller der

Stadthäuser zuständig; an der Schiffsanlegestelle vor St.

Leonhard, wo die Fracht mit Kränen an Land gesetzt wurde, entstand

der Weinmarkt. Die Hartrad hatten, zumindest später,

Immobilien in diesem Bereich der Stadt, nämlich in den Jahren 1354

bzw. 1366 ein oder zwei Häuser am Kornmarkt, seit etwa 1369 das

dortige Haus zum Heiligenstein, seit mindestens 1387 das ebenfalls

hier gelegene Haus zum dürren Baum sowie seit 1398 das Haus

Altenburg (Aldenburg, Alteburg) gegenüber der Leonhardskirche.

Ruine der Burg Hayn in der Dreieich, wo Culmann Hartrad 1357 Schultheiß war. Stahlstich von Christian

Haldenwang, um 1800.

1341 wird ein [N.N.] Hartrad von Dieburg in den Frankfurter Schöffenprotokollen erwähnt (Fichard: Geschlechtergeschichte); vielleicht ist dies Culmann, wie Friederichs (1969, S. 16) meint, vielleicht auch einer seiner Brüder. 1353

amtiert Culmann als Schultheiß Ulrichs III. von Hanau in Hayn

(Dreieichenhain; vgl. Fichard). 1357 ist er wohl verstorben, vielleicht an der

Pest, die 1349 und 1357 die Frankfurter Gegend heimsuchte; denn am 17. August 1357 erlangte

Culmanns Frau Hille für sich selbst das Bürgerrecht der Stadt Frankfurt und

wurde, nachdem sie geschworen hatte, als „Hylle Hartraden von

Dypurg“ ins Bürgerbuch eingetragen (Andernacht/Stamm, S. 64). Möglicherweise ist dies ein

Hinweis darauf, dass Culmann mit seiner Familie schon früher einmal

in Frankfurt ansässig gewesen war, bei seinem Tod aber in hanauischen

Diensten stand, und seine Witwe nun nach Frankfurt zurückkehrte;

zumindest lebten alle ihre vier erwachsenen Kinder 1357 bereits in

Frankfurt, und wenigstens eine Tochter war mit einem Mann aus dem

Frankfurter Patriziat verheiratet. Eine andere Tochter Culmanns, die Begine Liebel

Hartrad von Dieburg („Liebel Hartradin von Dypurg“), kaufte

im Juni bzw. November des Jahres 1357 von den Erben Gerlachs zum

Hohenhaus für 2.000 Mark das Haus zum

Laderam am Frankfurter Römerberg und übergab es ihrer Mutter Hille

auf Lebenszeit zur Wohnung. Mit

dem Haus Laderam hatte die Familie eine repräsentative Liegenschaft

erworben: direkt an das Haus zum Römer stoßend (das seit 1405

Rathaus der Stadt und später Beratungsort der Kurfürsten bei der

Königswahl war), diente es wiederholt dem Kaiser als Wohnung, wurde

1495 Sitz der ‚Adeligen Ganerbschaft des Hauses Alten-Limpurg‘,

nach der es fortan benannt wurde, und ist seit dem Verkauf an die

Stadt 1878 selbst Teil des Frankfurter Rathauses, des ‚Römers‘.

Es gehört heute zu den wenigen im Kern mittelalterlichen Gebäuden

Frankfurts, die nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs

rekonstruiert wurden und eine Ahnung vom historischen Gesicht der

Stadt geben.

Historische Aufnahme des Römerberges in Frankfurt am Main. Von den drei Häusern mit Treppengiebel ist das mittlere das ursprüngliche Haus

Zum Römer, seit 1405 Rathaus der Stadt. Links daneben das Haus

Alten-Limpurg, ehem. Laderam.

Von Liebels

Geschwistern kennen wir Jutte, Hans und Else. Jutte

Hartrad von Dieburg, nach ihrem Haus meist Jutte zum Laderam

genannt, war 1357 mit dem Patrizier Dietwin zum Römer verheiratet,

einem Sohn Hartmuts zum Römer; der Ehe entsprangen eine mit dem Alten-Limpurger Patrizier Heinrich

Schwarz von Friedberg verheiratete und 1397 verstorbene Tochter

sowie der 1395 verstorbene Sohn Contze zum Laderam (Fichard:

Geschlechtergeschichte, fasz. 243 „zum Römer“).

1363 war Jutte in zweiter Ehe Frau des Eliseus Weiß von Limburg (Eliseus

zum Laderam), eines Sohnes des Reichsschultheißen Rulmann Weiß und

der Clara Knoblauch; mit ihm hatte sie eine Tochter Clara, die 1385

mit Henne Frosch verheiratet war und 1396 kinderlos starb (Fichard:

Geschlechtergeschichte, fasz. 342 „Weiß von Limburg“). Aus der Ehe des Hans

Hartrad („Hanczil Hartrad“, „Hanczel Culmann“) mit Yde ging

eine Tochter Hille Hartrad von Dieburg hervor, die mit Jeckel Knoblauch (Jakob

Knoblauch dem Jungen) verheiratet war, einem Sohn des reichen

Patriziers und Bürgermeisters Jakob Knoblauch und Schwager des

Reichsschultheißen Siegfried zum Paradies; Jeckel war Frankfurter

Schöffe, wurde aber 1396 wegen Anstiftung von Bürgerunruhen

abgesetzt und zeitweilig im Saalhof, dem Sitz der Familie Knoblauch,

unter Hausarrest gehalten.

Else

Hartrad schließlich war 1357 mit Heinrich zum Culmann

verheiratet. Das Haus zum Culmann ist das spätere Haus zur Goldenen

Waage am Markt; es trug seinen Namen seit Anfang des 14.

Jahrhunderts nach einem Goldschmied Conrad oder Culmann. Dieser

Heinrich zum Culmann ist nach Friederichs (1969, S. 16) und Fichard

(Geschlechtergeschichte, fasz. 316 „zu Waldecke“) derselbe, der

als Mann Elses unter dem Namen Heinze zu Waldeck oder zu Waldecke(n)

vorkommt (nach Friederichs zuerst 1357, nach Fichard zuerst 1361). Das Haus zum Waldeck stand am

Krautmarkt, nicht weit vom Haus zum Culmann. Sofern Heinrich zum

Culmann und Heinze zu Waldeck tatsächlich personengleich sind, wird

die Familie Ende der 1350er-Jahre vom einen Haus in das andere

umgezogen sein; vielleicht hat auch Else das Haus zum Waldeck mit in

die Ehe gebracht. Friederichs lässt Else Hartrad bereits 1380 Witwe

Heinzes zum Waldeck sein, was sicher falsch ist, denn Heinze lebt noch 1380, 1384 und

1387 (s. u.). Dietz wiederum erwähnt in

seiner Frankfurter Handelsgeschichte (S. 170 und 180) einen 1357 erstmals

bezeugten und 1390 als verstorbenen bezeichneten Heinzchen

Hartrad zu Waldeck aus Dieburg am Frankfurter Krautmarkt;

dieser, Schwiegervater des Patriziers

Adolf Knoblauch, war ‚Gadenmann‘, d. h. Tuchhändler, und

versteuerte ein ansehnliches Vermögen von

4.200 Pfund Heller. Die Gadenleute bildeten damals die

Spitze der Kaufmannschaft; ihre Verkaufsstände befanden sich unweit

des Krautmarktes ‚unter den Tuchgaden‘. Dass die Familie Heinze

zu Waldecks aus Dieburg stammte, ist gut möglich. Bei Fichard

findet sich als Sohn Heinzes noch ein zweiter, wohl 1427 verstorbener

Heinze Waldeck von Dieburg (d. J.), dessen Kinder wiederum nach seinem Tod unter

der Vormundschaft des Heinz zum Römer standen; letzterer ist, da er

als „nächster ‚Magen und Freund‘“ seiner Mündel bezeichnet

wird (Friederichs 1969, S. 16), als ein naher Verwandter des Heinze Waldeck

d. J. zu betrachten. In Erfurt immatrikulieren sich noch 1437 und

1464 zwei Studenten mit Namen Johannes Waldeck von Dieburg,

vielleicht Vater und Sohn. Unklar ist aber der nur bei Dietz

auftauchende Beiname „Hartrad“ für den Gadenmann Heinze zu

Waldeck, bei dem es sich ja zweifellos um den Mann Else Hartrads

handelt. Sollte Heinze wirklich zu den Dieburger Hartrad zählen, so

nur zu einem von Heilmann oder Rulmann herstammenden Zweig. Für

wahrscheinlicher halte ich allerdings,

dass Heinze

lediglich den Namen seiner Frau geführt hat; vielleicht liegt bei Dietz

auch ein Fehler vor, denn in Fichards Geschlechtergeschichte (fasz.

316 „zu Waldecke“) kommt Heinze nie mit dem Namen „Hartrad“

vor. Heinzes und Elses Kinder sind nach Fichard: (1) der schon

genannte jüngere Heinze, 1386 Bürger, verheiratet mit Gunda, mit den Kindern Heinz, Else (die vielleicht mit Heinz zum Römer verheiratet ist), Henne, Adolf und Gunda;

(2) Adolf, der im Frankfurter Einwohnerverzeichnis von 1387 als Sohn

Heinrichs zu Waldecken erscheint (Andernacht/Stamm,

S. 164), 1395 verstarb und eine 1413 erwähnte Tochter Else

hinterließ; (3) Liebele, 1398 und 1406 Nonne im Weißfrauenkloster;

und (4) Hille, verheiratet mit Adolf Knoblauch, Sohn des Gypel

Knoblauch zum Bornfleck; über seine Mutter Adelheid, eine Schwester

des Eliseus Weiß von Limburg, war Adolf zugleich ein Neffe Jutte

Hartrads (vgl. Fichard: Geschlechtergeschichte, fasz. 342 „Weiß

von Limburg“ und 165 „Knoblauch“). Zur Nachkommenschaft Else

Hartrads und Heinze Waldecks gehören vielleicht noch Ludwig Waldeck,

der 1470 Frankfurter Ratsschreiber, 1480 Stadtschreiber wird und 1488 stirbt, sowie ein

namensgleicher Ludwig Waldeck aus Frankfurt, der 1485 in

Erfurt, 1487 in Heidelberg als Student eingeschrieben war.

Von den weiteren

Geschicken der Geschwister Liebel, Jutte, Hans und Else Hartrad und

ihrer Mutter erfahren wir zwischen 1357 und 1387 noch des öfteren,

meist anlässlich der zahlreichen Besitzveränderungen am Haus Laderam. Gemäß der

Vereinbarung zwischen Liebel und ihrer Mutter Hille sollte das Haus

nach Hilles Tod zu gleichen Teilen an ihre vier Kinder sowie deren

Ehepartner fallen. Wann dies geschah, ist mir nicht bekannt.

Hilles Tochter

Jutte kommt bereits 1362 mit dem Beinamen

‚zum Laderam‘ vor (Fichard: Geschlechtergeschichte, fasz. 243 „zum

Römer“), bewohnte das Haus damals aber vielleicht zusammen mit

der Mutter Hille, die noch 1369 lebt (Fichard:

Geschlechtergeschichte). 1372 kaufte Jutte für ihre Kinder

von Gottfried

zum Römer, ihrem Schwager, das Viertel einer Gülte auf dessen Haus.

Hans, auf den

sich wohl der Eintrag eines „Johannes

Hartradi de Dyppurg“

im Nekrolog

des Bartholomäusstifts bezieht

(Fichard: Geschlechtergeschichte), scheint 1380

gestorben zu sein, da am 31. März dieses Jahres seine Tochter Hille

und deren Mann Jeckel Knoblauch ihr ererbtes Viertel am Haus Laderam

um 675 kleine

schwere Gulden an Jutte und Liebel gaben, von denen Else und

Heinrich zu Waldecken noch am selben Tag ein Drittel des

Viertelanteils für 225 Gulden erwarben, sodass das Haus nun den

drei Töchtern Culmanns zu je einem Drittel gehörte. 1387

veräußerten Else und Heinrich ihren Anteil für 800 kleine schwere

Gulden an Jutte, die damit Eigentümerin des gesamten Hauses

geworden zu sein scheint. Vielleicht war inzwischen also auch die

Schwester Liebel gestorben, die 1384 noch einige von ihrer Mutter

stammende, von dieser für ein Seelgerät bestimmte Güter als

Legate an Jutte, Else und Heinrich überschrieben hatte.

Else ist später nach Köln gezogen,

wo sie 1397 eine Jahrrente von Henne Knoblauch bezog (Höhlbaum,

S. 6); im Jahr darauf stritt sie vor dem Frankfurter

Schöffengericht mit Jakob Knoblauch dem Alten um das Haus zum Waldeck, das

sie ihrer Tochter, der Weißfrauennonne Liebele, auf ihre Lebzeiten vermacht

hatte (Thomas/Euler Nr. 45, S. 313f.).

Jutte wiederum wird

in den Schöffenprotokollen von 1390, 1392, 1393, 1394 und 1395 noch

genannt (Fichard: Geschlechtergeschichte, fasz. 243 „zum Römer“),

in einer

Urkunde von 1399 aber als bereits verstorben bezeichnet. Tatsächlich dürfte ihr Tod

noch etwas früher anzusetzen sein, da

1397 Henne Frosch Anteile am Haus Laderam besaß, die er von

seiner 1396 verstorbenen ersten Frau Clara (einer Tochter Juttes aus

zweiter Ehe) geerbt hatte und

nun an seinen Schwager Heinrich

Schwarz von Friedberg, den Mann von Claras Halbschwester, verkaufte.

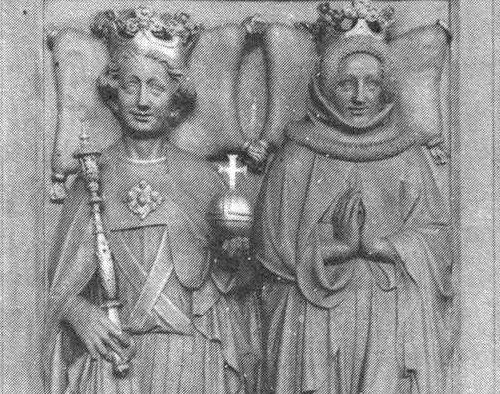

Frankfurter Patrizier im 14. Jahrhundert: Grabmal

Johanns von Holzhausen (†1393) und seiner Frau Guda Goldstein (†1371) im Frankfurter Dom.

Da Erwin Hartrad seit

1392 als Frankfurter Ratsherr bezeugt ist, war er wenigstens ein knappes Jahr lang

Amtskollege Johanns, der seit 1357 im Rat vertreten war, seit 1363 als Schöffe.

größere Ansicht

Die Linie des

Frankfurter Bürgermeisters Erwin Hartrad

Durch ihre

Verwandtschaft und Verschwägerung mit einigen der wichtigsten

Frankfurter Patrizierfamilien des ausgehenden Mittelalters waren die

Hartrad in eine gesellschaftliche Position gelangt, die eine zweite

Linie der Familie gegen Ende des 14. Jahrhunderts auch politisch zu

nutzen verstand. Besonders die mehrfache Verbindung zu den

Knoblauch, einem der ältesten Frankfurter Geschlechter, wird dabei

nicht von Nachteil gewesen sein: Jakob Knoblauch – der

Schwiegervater von Hans Hartrads Tochter Hille, zudem Onkel von Jutte Hartrads

zweitem Mann Eliseus Weiß – war nicht nur einer der damals

reichsten Bürger der Stadt, sondern verfügte auch über

herausragende politische Kontakte; seit 1333 besaß er den Saalhof,

die alte staufische Frankfurter Königspfalz, und Kaiser Ludwig der

Bayer, der bei seinen Besuchen in Frankfurt des öfteren bei ihm

wohnte, machte ihn 1334 ebenso zu seinem Hofdiener wie 1349 Kaiser

Karl IV. Jakobs Schwiegersohn wiederum, Siegfried von Marburg zum

Paradies – der Schwager der beiden Hilles –, war eine Generation

später die bedeutendste Persönlichkeit der Reichstadt; 1366 löste

er das bis dahin an die Herren von Hanau verpfändete Frankfurter

Reichsschultheißenamt aus, trat den Besitz 1372 an die Stadt ab und

kann somit als Begründer der bis 1806 währenden Unabhängigkeit

Frankfurts gelten.

Erwin Hartrad zum

Dorrenbaum und seine Familie

Als ersten

Angehörigen des zweiten Frankfurter Zweiges der Familie Hartrad

finden wir um die Mitte des 14. Jahrhunderts Erwin

Hartrad zum Dorrenbaum, der sich mit einem Vermögen von 6.100

Pfund Heller zu den wohlhabendsten Bürgern der Stadt zählen konnte

(Dietz, S. 170); im Beedebuch von 1354 steht er unter den Steuerzahlern an 21.

Stelle (Kriegk 1862, S. 477 Anm. 4). Sein Haus

zum dürren Baum (das spätere Stammhaus der Patrizierfamilie Monis)

stand an der Einmündung der Falkengasse in den Kornmarkt, die

heutige Buchgasse, unweit St. Leonhard. Im Jahr 1346 testiert Erwin

Hartrad eine Urkunde, mit der die Frankfurter Bürgerin Else Schwalbächer umfangreiche Güter in Gronau, nördlich zwischen

Frankfurt und Hanau in der Wetterau gelegen, erwirbt. 1355 ist

Erwin zweimal Zeuge von Beurkundungen vor Frankfurter Notaren (Frankfurter Stadtarchiv, Leonhardsstift: Urkunden und Akten des Stifts und des Rats, 43

und 44). 1358 leiht

Erwin dem Johann

von Falkenstein-Münzenberg 40 Gulden Frankfurter Währung, wofür Johann den Anselm von Hoch-Weiselt d. J. und Henne Feizte, Bürger zu Butzbach, zu Bürgen setze.

1366

übergeben Erwin und seine Frau Agnes ihr Haus am Kornmarkt an den

Schöffen Henne

Drutmann, den Ehemann ihrer Tochter Katherine,

die in diesem Jahr verstorben ist; aus der Ehe Katherines und Henne

Drutmanns ging ein Sohn Henne hervor, der 138(0) mit Rule zum

Hohenhaus verheiratet ist (Fichard: Geschlechtergeschichte, fasz. 67

„Drutmann“). Eine weitere Tochter Erwins, Hebel (†

nach 1417), war 1389 mit Werner Faut von Monsberg verheiratet. Ein Henne

Hartrad, der im Frankfurter Einwohnerverzeichnis von 1387 als kremer

aufgeführt ist (was unterschiedslos sowohl den Kleinhändler wie

den Handelsmann bezeichnete), könnte ein Sohn Erwins zum Dorrenbaum

gewesen sein (Andernacht/Stamm, S. 163). Fichard

(Geschlechtergeschichte) findet Erwin Hartrad in einer Urkunde von 1371

als Frankfurter Schöffen, hält diese Nachricht aber für unrichtig; allenfalls

sei es möglich, dass Erwins gleichnamiger Sohn, der später

Schöffe wurde, in diesem Jahr in den Rat gekommen sei. Ich weiß

allerdings nicht, was dagegen spricht, dass auch schon Erwin zum

Dorrenbaum das Schöffenamt innegehabt haben soll. Wohl dieser

ältere Erwin begegnet urkundlich noch 1373 und 1375 (Fichard) und

dann letztmals im Einwohnerverzeichnis von 1387 (Andernacht/Stamm,

S. 157).

Erwin Hartrads Sohn, der als Erwin Hartrad ‚der Junge‘ siegelt, erscheint im nämlichen Verzeichnis zum

ersten Mal (Andernacht/Stamm, S. 151). 1393 verkauft er eine Ewiggülte von

½ Mark, die er von seinem Vater geerbt hatte (der also

möglicherweise in diesem Jahr verstorben war). 1391 und 1392 findet

sich außerdem ein weiterer Erwin Hartrad als Schaffner zu St.

Kathrinen, der entweder mit Erwin d. J. personengleich ist oder aber

dessen älterer Bruder gewesen sein mag.

Erwin Hartrad d.

J. als Frankfurter Schöffe

Zu dieser Zeit

begann die politische Karriere Erwin Hartrads d. J., der seit 1392

als Frankfurter Ratsherr erwähnt wird. Der Rat der Stadt war damals

in drei Bänke geteilt: die erste, vornehmste Bank der Schöffen,

denen auch die Gerichtspflege oblag, die zweite Bank der

patrizischen Ratsherren und die dritte Bank der Zünfte. Zutritt zur ersten und zweiten Bank, deren Sitze nicht

durch Wahl, sondern durch Selbstergänzung vergeben wurden, hatten

nur die Mitglieder der ‚Gemeinde‘: die nicht zunftmäßig

organisierten Bürger (zu denen auch Erwin Hartrad zum Dorrenbaum

und sein Sohn gehörten), in der Hauptsache also die vermögenden

Grundbesitzer und Handelsleute. Aus den Reihen der zweiten Bank wurden

im Regelfall die Mitglieder des Schöffenkollegiums genommen, das nur

einer kleinen Anzahl auf sozialen Abschluss bedachter patrizischer

Geschlechter offenstand, sodass die dritte Bank der Handwerker kaum

politisches Gewicht entwickeln konnte. Der Druck der wirtschaftlich

erstarkenden Zünfte führte seit 1355 zu vorübergehenden Reformen,

1364/65 sogar zu einem Handwerkeraufstand, maßgeblich befördert

durch den Reichsschultheißen Heinze im Saale und den Wollweber

Andreas Heilegeist, der es bis zum Bürgermeister gebracht hatte.

Auf der patrizischen Gegenseite stand in diesen Jahren insbesondere

Siegfried zum Paradies, der vom Kaiser schon 1366 eine

Unterdrückung aller demokratischen Bestrebungen und die

vollständige Wiederherstellung der alten Verhältnisse erreichte.

Trotz gewisser Zugeständnisse des Patriziats an die Handwerker, vor

allem nach der Niederlage Frankfurts im Süddeutschen Städtekrieg

1389, blieben alte Missstände bestehen. So weigerten sich die

patrizischen Geschlechter nach wie vor, erledigte Schöffenstellen,

die sie als Familienpfründe ansahen, neu zu besetzen, solange kein

Nachfolger aus der eigenen Familie zur Verfügung stand; stattdessen

ließ man den Schöffenstuhl vakant, bis ein geeigneter Kandidat

volljährig geworden war. Die Nachwahlen wurden freilich auch durch

Zwistigkeiten innerhalb des Patriziats selbst verzögert; Ende des

14. Jahrhunderts war es namentlich Jakob (Jeckel)

Knoblauch der Junge (der Schwiegersohn Hans Hartrads aus der

Culmannschen Linie), dessen Privathändel mit verschiedenen

Ratsfamilien erheblichen Streit ins Schöffenkollegium brachten.

Jeckel Knoblauch war es auch, der sich im Jahr 1395, als von 14

Schöffenstellen nur neun vergeben waren, klagend an König Wenzel wandte, der daraufhin die sofortige

Besetzung der fünf freien Plätze auf der Schöffenbank anordnete.

Zu den fünf auf königlichen Befehl ins

Schöffenamt gewählten Ratsherren gehörte Erwin Hartrad (vgl.

Fichard 1819, S. 314), der auch seit März 1395 als Frankfurter Schöffe

urkundete. Er scheint allerdings ebensowenig zur Partei Jeckel

Knoblauchs gehört zu haben wie die übrigen vier neuen Schöffen,

da Jeckel, angeblich unzufrieden mit der Wahl, noch im selben Jahr erneut den

Kaiser anrief und die Ernennung einer kaiserlichen Gesandtschaft

erreichte, die die Zustände im Frankfurter Rat untersuchen sollte

(vgl. zu Erwins Tätigkeit als Schöffe die zahlreichen von ihm

testierten Urkunden im Frankfurter Institut für Stadtgeschichte,

Regesten im Urkundenbuch oder online über www.ifaust.de/isg;

außerdem die Nachweise bei Janssen, Rödel und Thomas/Euler).

1398 wird Erwin

Hartrad bei

Verhandlungen Frankfurts mit den Städten Friedberg und Gelnhausen

als Mitglied des Frankfurter Landgerichts genannt („Erwin Hartdrat,

unser myddescheffin und ratgeselle, der in lantgerichte phliget zu

siczen“); im selben Jahr war er stellvertretender Bürgermeister

(für Gerbrecht von Glauburg oder Konrad Weiß), in der Amtsperiode

1400/1401 dann Vertreter des Heinrich Weiß zum Weißen als Zweiter

(Jüngerer) Bürgermeister. Als der Rat der Stadt im Jahr 1401 den

Beschluss fasste, das baufällig gewordene alte Rathaus am Dom durch

einen Neubau am Römerberg zu ersetzen, berief er Erwin Hartrad d.

J. zum Bumeister (Baumeister), der die Planungen vorantreiben sollte.

Tatsächlich wurde noch im selben Jahr ein Modell gefertigt und eine

Schiffsladung Steinquader aus Miltenberg beschafft. Schon wenig

später scheint man das Vorhaben allerdings fallengelassen zu haben;

im Stadtrechenbuch sind seit 1402 nur mehr kleinere Ausgaben für

das Projekt verzeichnet (vgl. Battonn S. 211), und 1405 hatte man mit dem Ankauf des

Hauses zum Römer und seinem Umbau zum Sitzungslokal eine

kostengünstige Alternative gefunden. 1404 ist Erwin, zusammen mit dem Ratsherrn Clas Landskron, der erste namentlich bekannte Pfleger der Nikolai-Kirche am Römerberg (vgl. Becher/Fischer S. 133). 1408 wird er gleich nebenan die erste Stadtratssitzung im neubezogenen Rathaus miterlebt haben.

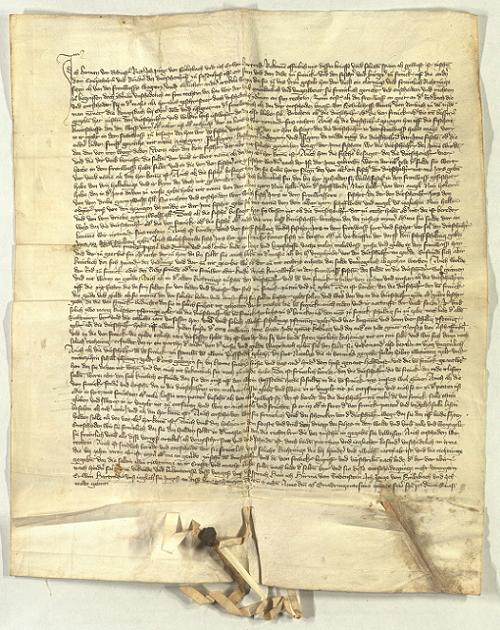

Urkunde

von 1404, mit der Hermann von Rodenstein, Jörg von Sulzbach und Erwin Hartrad

einen Vergleich zwischen dem Deutschordenshaus zu Sachsenhausen und

der Stadt Frankfurt schließen (Deutschordenszentralarchiv Wien; Quelle: monasterium.net. Das virtuelle Urkundenarchiv Europas)

| große Ansicht

Erwin Hartrad d.

J. und der Frankfurter ‚Wessil‘

1402 wurde Erwin

Hartrad zum Ersten (Älteren) Bürgermeister

und somit zum faktischen Stadtoberhaupt der

Reichsstadt Frankfurt gewählt (formelles Oberhaupt waren der Kaiser

und sein Stellvertreter, der Reichsschultheiß). In Erwins einjährige Amtszeit fällt

die Gründung des ersten Frankfurter Bankhauses, des ‚Wessils‘,

durch den Rat der Stadt (vgl. Kriegk 1862 / Rothmann, v.a. S. 273-280 /

Bothe, S. 174f. / Poschinger, S. 7-13

[Auszug als PDF]).

Kaiser Karl IV. hatte der Stadt bereits 1358 zusammen mit der Aufsicht über die Goldmünze auch das Recht auf den Geldwechsel übertragen, nicht aber das ausschließliche Privileg dazu. Abgesehen davon, dass mit dem Wechselgeschäft guter Gewinn zu machen war, den die Stadt nicht mit privaten Wechslern teilen wollte, sah sie auch die Funktionsfähigkeit der kommunalen Münzstätte in Gefahr: bot der Wechsel doch die einzige Möglichkeit, sich mit dem für die Münzprägung nötigen Edelmetall in ausreichender Menge zu versorgen. Im August 1402 schrieb der Frankfurter Rat deshalb dem König, er möge niemandem als der Stadt den Wechsel gestatten. Noch bevor der König dieser Bitte Anfang September nachkam, hatte der Rat freilich zur Selbsthilfe gegriffen und am 29. August beschlossen,

„daz ein iglicher, er sii monczmeister, goltsmydt, (kremer) oder wesseler, (burger oder gast) zu Franckenfurd, gold und silber, (perlin, aczstein, pagement, garnalien oder dergleichen) keuffen oder virkeuffen mögen“,

dies auf der städtischen Gold- und Silberwaage zu tun hätte. Freier Wechsel war fortan nicht mehr gestattet und wurde unter Strafe gestellt:

„Wer auch gulden oder silbern moncze keuffte oder virkeuffte oder wessil besesse und geverlichen driebe uszwendig der stede wessil, den wil der rat an libe und gude also strafen, daz sich ein ander daran

stosse“ (zit. nach Rothmann, S. 277). Die Stadt schoss ein Kapital

von 900 Gulden in das Unternehmen, das durch private Einlagen vermehrt

wurde, und sorgte für die Ausstattung der Bank, die nach heutigen Maßstäben bescheiden anmutet: als Wechselstube fungierte eine

Bretterbude an der Nikolaikirche, für die die Stadt

„eine Goldwaage, mehrere Waagen für gemünztes und ungemünztes Silber, zwei große Tische aus Nußbaum, zwei Laden zur Aufbewahrung des Geldes, eine Kiste zum Kassieren des Wiegegeldes, einen ‚Kebig‘

und vier Schirme“ erwarb (Rothmann, S. 277). Außerhalb der Messezeiten, zu denen 14 Personen in der Bank tätig waren, genügte ein einziger Verantwortlicher für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs. Dieser bestand neben dem Wechsel auch aus Depositen-, vielleicht auch schon aus Darlehensgeschäften. Eine erste Bilanz ist aus dem November 1402 erhalten: auf die städtische Einlage von

900 fl. war während der Herbstmesse ein Gewinn von 90 fl. erwirtschaftet worden. Trotz der guten Rendite wurde der städtische Wessil

aber schon im darauffolgenden Jahr aufgelöst und in vier Einzelgesellschaften

überführt: eine Bank unter städtischer Verwaltung, zwei

Privatbanken und eine Kommanditgesellschaft, an deren Gewinnen die Stadt beteiligt war.

Der Frankfurter Römerberg mit der Nikolaikirche; hier befand sich 1402 der

Wessil, die erste Bank der Stadt. Rechts die Häusergruppe des Römers. Kupferstich nach Salomon Kleiner,

1728 | große Ansicht

Erwin Hartrad d.

J. als Frankfurter Gesandter

Seit 1398 vertrat Erwin die Stadt Frankfurt des öfteren als Gesandter auf Reichsversammlungen und zu anderen Anlässen (vgl. dazu die zahlreichen Nachweise in den von Julius Weizsäcker bearbeiteten Deutschen Reichstagsakten, aus denen ich im folgenden zitiere; die Nummern beziehen sich auf die im Literaturverzeichnis näher bezeichneten Bände). Über die Anlässe der Reisen und ihre Kosten sind wir aus den Frankfurter Stadtrechnungen gut informiert. So ist Erwin 1398 mehrmals in Mainz, um über den Reichslandfrieden zu verhandeln, den König Wenzel auf dem Hoftag zu Frankfurt im Dezember 1397 und Januar 1398 erneuert hatte. Für den 30. März 1398 heißt es: „23 lb. [Pfund] virzertin her Sibold Lewin Jacob Weibe Erwin Hartrad und ein schriber und vier zolner als von des lantfriden wegin vier tage zu Mentze“ (3, S. 72); am 6. April desselben Jahres: „4 ½ lb. virzerte Erwin Hartrad mit eim schriber und mit eim knechte dri tage gein Mentze, als die sieben [Kurfürsten] uber den lantfriden swuren“ (3, S. 72); und am 14. Dezember: „16 lb. virzerten Jacob Weibe Erwin Hartrad und Johan Erwin selbachte vier tage zu unserm herren von Mentze als von des von Falkenstein und der zolle wegen und auch zu gespreche von lantfrids wegen“ (3, S. 73). Im April 1399 ist Erwin mit einer Frankfurter Abordnung auf dem Kurfürstentag zu Boppard, „als die fürsten ein gespreche da hatten“, zu dem der Landfriedenshauptmann „grave Philips [von Nassau] der lantvoigt“ sie „dar virbodet hatte“ (3, S. 88); im Juni reist er „selbseßte … von einer heimlichen sache wegen“ nach Mainz (3, S. 97); im September besucht er den Fürstentag in Mainz, von wo aus seine Delegation den Frankfurter Rat schriftlich darum bittet, ihr für die Rückreise auf dem Main Schutztruppen entgegenzuschicken (3, S. 118); im November ist er erneut wegen des Landfriedens in Mainz (3, S. 139). Im Februar 1400 führt Erwin zusammen mit anderen Frankfurter Stadträten Unterhandlungen mit den Kurfürsten von Mainz, Trier und Köln, dem Pfalzgrafen Ruprecht, dem bayerischen Herzog Stephan, dem Markgrafen Wilhelm von Meißen und dem Burggrafen Friedrich von Nürnberg über das Geleit zum Frankfurter Fürsten- und Städtetag vom Mai 1400 (3, S. 159f.); im Juli geht es wieder für einige Tage nach Mainz „von heimlichs gesprechs wegin der stede“ (3, S. 214), und im August für gut zwei Wochen „gein Lanstein zu unsern herren den kurfursten“ (3, S. 291).

Was hier in den Rechnungsbüchern so knapp und spröde aufgelistet und gewissenhaft verbucht wird, erzählt tatsächlich ein Kapitel deutscher Geschichte. Denn

schon beim Kurfürstentag in Boppard 1399 hatten Beratungen darüber

stattgefunden, wie gegen die zunehmend als unerträglich empfundene

Regentschaft König Wenzels Abhilfe zu schaffen sei. Auf dem

Frankfurter Fürstentag im Mai 1400 hatte der Mainzer Erzbischof

dann versucht, die Absetzung König Wenzels und die Wahl des Wittelsbacher Pfalzgrafen Ruprecht

zum neuen König durchzusetzen, war aber auf Widerstände gestoßen.

Auch die traditionelle Wahlstadt Frankfurt hatte Ruprechts

Kandidatur abgelehnt. Die vier rheinischen Kurfürsten waren deshalb

nach Lahnstein ausgewichen, wo sie König Wenzel für abgesetzt erklärten und Ruprecht an seiner Stelle zum König

erhoben. Um diesen Plan unter anderem wird es bei den „heimlichen sachen“ und „gesprechen“ gegangen sein, die Fürsten und Städte zuvor in dichter Folge

miteinander gehabt hatten.

Sofort nach dem Sturz Wenzels begann der frischgekürte König Ruprecht, mit

den Städten über seine Anerkennung zu verhandeln; insbesondere war

ihm daran gelegen, in Aachen oder Frankfurt zur Krönung einziehen

zu können. Die Städte ihrerseits beratschlagten unter sich, wie sie mit dem Thronwechsel umgehen sollten.

Frankfurt, das an König Wenzel festhielt und Ruprecht nicht

huldigen wollte, unterhielt deshalb eine Pendeldiplomatie, indem man

gegenüber Ruprecht hinhaltend auftrat und zugleich bei den

Ratsfreunden der anderen Städte mögliche Verbündete sondierte. Schon Ende August

1400 begab sich Erwin zusammen mit Konrad Weiß und sieben andern

nach Alzey „zu herzog Ruprecht von beiern, als er sich des richs underzoch und nach des rads frunden gesant hatte“ (4, S. 129); nachdem er in Frankfurt von den Ergebnissen der Unterhandlungen in Lahnstein und Alzey Bericht erstattet

hatte, reiste Erwin weiter nach Mainz, wohl um für die Einberufung eines Städtetages dorthin zu werben (4, S. 129). Im September

war Erwin zusammen mit Konrad Weiß dann auch tatsächlich „zu dem gespreche mit den steden“ wieder in Mainz (4, S. 134),

nochmals im Oktober mit Konrad Weiß und Jakob Weibe, „als sie bi der stede frunden zu einer ratslagunge waren, als der konig vor der stat lag“ (4, S.

142), und Anfang November mit Jakob Weibe erneut „gein Mencze zu unserm herren dem kunige“ (4, S.

201). Ruprecht hatte nämlich inzwischen sein Lager vor Frankfurt

aufgeschlagen, um die Huldigung der Stadt zu erzwingen. Der Rat

indes blieb vorerst bei der Partei Wenzels und schrieb nach Prag um

Unterstützung. Erst als davon auch nach mehr als sechs Wochen

nichts zu bemerken war, sah Frankfurt sich an den Eid auf König

Wenzel nicht mehr gebunden und öffnete Ruprecht die Tore.

Penibel verzeichnet das Rechnungsbuch die Gastgeschenke, die man dem König und der Königin überreichte, und deren Kosten: für Ruprecht unter anderem „ein virgulte fleschen (…) die koste hundert gulden 7

gulden, und einen zwiefeldigen virgulten koph, der (…) koste 83 gulden 6 hl.“, dazu Rheinwein und Elsässer Wein zu 22 und 30 Gulden, für seine Frau

Elisabeth „ein virgulte kannen, die koste 78 gulden (…), und ein virgulten zwifeldigen

koph, der (…) koste 75 gulden 16 sh.“, dazu wieder Weine zu 22 und 30 Gulden; „vier silbern duche“ für Ruprechts Söhne schlugen nochmals mit 80 Gulden zu Buche, „dru gulden duche“ für die Gräfin von Cleve mit 78 Gulden; die geistlichen Kurfürsten erhielten Wein zu 66 Gulden, die übrigen Herren und Räte Wein zu insgesamt 100 Gulden; dazu kamen noch Auslagen von je einem Gulden für die acht „piffern und bosumern“ (Pfeifer und Posaunisten) und die vier „innersten dorhuter“ sowie je einem halben Gulden für die „zwein ußersten dorhuter“ und die „seß leufer unsers herren des kuniges“; alles zusammen gut 800 Gulden (4, S. 201). Die Reisespesen, die Erwin und seine Ratsfreunde abzurechnen hatten, muten dagegen recht bescheiden an.

Während

Frankfurt nun auf die Seite Ruprechts übergegangen war, verweigerte

sich die Krönungsstadt Aachen nach wie vor dem Einzug des neuen Königs.

Wieder entfaltete Frankfurt eine diplomatische Tätigkeit nach zwei

Seiten hin, diesmal, um zwischen dem König und Aachen zu

vermitteln: Im Dezember reiste Erwin mit einigen andern nach Mainz „zu unserm herren dem konige (…), als er und der fursten ein deil da bi ein waren“ (4, S.

232); und im Januar 1401 mietete man für sechs Pfund ein Pferd, „daz Erwin Hartrat gein Colne reit und gein Aiche [Aachen] geridden solde sin von unsers herren konig Ruprechts wegen in inzulassen“ (4, S.

233). Was Aachen betraf, blieben die Bemühunge allerdings

vergeblich, sodass Rupprecht im Januar 1401 in Köln gekrönt werden

musste.

Kaum war das

geschehen, traf Ruprecht im Sommer 1401 Vorbereitungen für einen Romzug, der seine Ansprüche auf die italienischen Reichsteile bekräftigen und die Königsgewalt dort wiederherstellen sollte. Auch die Städte wurden um Hilfeleistungen zu diesem Unternehmen angegangen; Erwin ist deshalb im Juni 1401 mit einer Frankfurter Delegation in Mainz, „als unser herre der konig der stede frunden dar bescheiden hatte und sine rede dar geschicht hatte, die da wurben umb hulfe und dinste unserm herren dem konige gein Lamperten [Lombardei] zu tun“ (4, S. 481), nochmals im Juli, um „unserm herren dem kunige zu antworten von des zoges wegin uber berg“ (ibid.), und im August in Heidelberg wegen derselben Angelegenheit (ibid.). Als Ruprecht im folgenden Jahr mehr oder minder unverrichteter Dinge aus Italien zurückkehrte – nach Rom war er überhaupt nicht gekommen –, gehörte Erwin zu der Frankfurter Gesandtschaft, die den König in Heidelberg willkommen hieß; die Stadtrechnungen verzeichnen Ausgaben für eine siebenköpfige Abordnung „mit sieben pherden (…), als sie unsern herren den konig von des rads und stede wegen, als er von Welschen landen wider herußkommen waz, emphingen (5, S. 343).

Auch in den folgenden

Jahren ist Erwin wieder regelmäßig Gast auf Städte- und Fürstentagen.

Im Juli 1401 reist seine Delegation zu König Ruprecht nach Mainz, „im

der stede notdorft von des bischofes und der paffin wegen zu sagen“

(5, S. 343); Frankfurt nämlich lag mit dem Mainzer Erzstift

wiederholt in Streit über die rechtliche Stellung der Geistlichkeit

innerhalb der Stadt. Im Mai 1403 reist man „mit 27 pherden gein

Winheim uf einen dag, als unser herre der konig und der bischof von

Mentze mit ein leisten“ (5, S. 511), im Juni „mit 30 pherden 14

tage gein Winheim und Heidelberg, als man den dag zu Hemspach leiste

und man mit dem bischof von Mencze und der paffheit zu Franckenfurt

gerichtit wart“ (5, S. 512), im März 1404 zum Kurfürstentag nach

Boppard (5, S. 573), im Dezember 1404 und Oktober 1405 zu Reichstagen

nach Mainz (5, S. 655 und 767), im April 1406 zu einer Versammlung der

wetterauischen Herren und Städte nach Oppenheim, um „von des

lantfrids wegen und auch von andrer sache wegen mit unserm herren

dem konige zu tedingen“ (5, S. 648). Als im März

1406 ein Krieg zwischen Kurmainz und König Ruprecht zu befürchten

ist, reisen Erwin, Heinrich Weiß und ein Schreiber nach Mainz, um

mit dem mainzischen Hofmeister Johann Brymßer und dem Protonotar

Johann Bensheim „in heimlichkeit“ die Haltung Frankfurts zu

besprechen (6, S. 61); in derselben Sache ist Erwin mit Frankfurter

Unterhändlern auch noch zweimal im April und einmal im September in

Mainz (6, S. 64 und 99). Aus dem Sommer 1406 existiert

eine Korrespondenz zwischen Erwin und dem Wetterauer Landvogt

Eberhard von Hirschhorn, welcher im September am Landfriedenstag zu

Frankfurt hätte teilnehmen sollen, sich aber wegen Krankheit

entschuldigt (5, S. 644). Im Oktober 1408 besucht man Mainz, um „von

der monze wegin in heimlichkeit zu redin und zu erfaren“ (6, S.

801), und im März 1409, um „an dem rade zu erfarn was ire

meinunge were unserm herren dem konige von der bebste und auch der

monze wegen zu antwurten, als er darumb den steden schreib“ (6, S.

371); die Einführung einer reichseinheitlichen Goldmünze und die

Überwindung des Kirchenschismas waren zwei zentrale politische

Projekte König Ruprechts, gegenüber denen die Städte eine

gemeinsame Haltung suchten.

Grabmal König Ruprechts und seiner Gemahlin Elisabeth von Hohenzollern in der Heidelberger Heilig-Geist-Kirche

Das Erbe Erwin

Hartrads d. J.

Im Dezember 1408

sowie von Januar bis

März 1409 fungierte Erwin d. J. als stellvertretender Reichsschultheiß

für Rudolf von Sachsenhausen und urkundet noch bis November 1409

als Schöffe. Da im Januar 1411 das Haus des verstorbenen Erwin

Hartrad am Viehmarkt (heute die Zeil) in der Frankfurter Neustadt

erwähnt wird, fällt Erwins Tod wohl ins Jahr 1410. Johann Carl von

Fichard, der Chronist des Frankfurter Patriziats im 19. Jahrhundert,

erwähnt in seinem Frankfurtischen Archiv das Fragment eines Berichts des

Frankfurter Stadtrates an Kaiser Karl IV. über die Schöffenwahl

des Jahres 1355, das auf seiner Rückseite von neuerer Hand die

Aufschrift trägt: „Diese

Schrift hat man hinder Erwin Hartrad funden“; der Bericht stamme

demnach, fährt Fichard fort, „aus dem Nachlaß dieses Mannes,

eines hiesigen Schöffen, aus altem burgensischen Geschlecht, der

nach gleichzeitigen Nachrichten im Jahre 1410 starb“ (S. 202f.,

das Fragment selbst ist abgedruckt auf S. 227-232).

Mit Meckel Faut von Monsberg

(erwähnt 1387, 1398 bereits verstorben), einer Schwester seines Schwagers Werner Faut von Monsberg (Fichard: Geschlechtergeschichte,

fasz. 80

„Faut von

Monsberg“), hatte Erwin

d. J. eine mit Henne Frosch verheiratete

Tochter Adelheid (Elchin,

† nach 1410, vor 1424; vgl. Froning sowie Fichards

Geschlechtergeschichte). Nach dem Tod ihres Mannes im Jahr 1438

vererbte sich ihr Nachlass, für den Henne Frosch das

Nutznießungsrecht besessen hatte, an Adelheids nächste

Angehörige: Eberhard von Praunheim (aus alter Ritter- und

Reichsschultheißenfamilie) mit seiner Frau Meckel, die Patrizier

Herman Appenheimer (aus einer der reichsten Familien Frankfurts )

mit seiner Frau Grede und Henne Brun gen. Faut mit seiner Schwester

Elschin sowie die Bürger Tiel und Meckel Ruting von Kaldebach,

Heinrich und Grede Eber von Miltenberg, Heinrich und Anne Ziegeler

von Miltenberg und Kathrine, Witwe des Michel von Windsbach. Schon im Mai 1438 hatten die Erben Adelheids aus den ihnen zugefallenen Gütern Verkäufe getätigt, sodass sich der Besitz der Verstorbenen wenigstens in Teilen rekonstruieren lässt.

DDemnach hatten die Eheleute Ruting, Eber und Ziegeler sowie Kathrine von Windsbach erhalten: ½ Morgen Gartenland und 2½ Morgen Wiesen in der Lindau, 3 Morgen weniger 1 Viertel Wiesen zu Ginnheim, genannt die gemeine Wiese, sowie 1½ Morgen und 12 Ruten Wiesen zu Ginnheim jenseits des Bachs;

Käufer war für 148 Gulden Henne Brun gen. Faut. Eberhard von Praunheim und seine Frau verkauften einen Monat später, vielleicht also auch aus dem Nachlass Elses, noch 20 Gulden Gülte auf dem „Vayts hof“ am Rossmarkt zu einem Preis von 400 Gulden an Gerbracht von Glauburg, dazu gut 2½ Morgen zwischen dem Riederbruch und dem Main, gut 1½ Morgen am Gutleutkreuz, 2 Morgen hinter dem Affenstein an der Landwehr und weitere Liegenschaften. Zum

Erbe gehörte ferner das Haus Altenburg, gegenüber der Kirche St.

Leonhard an der Stadtmauer, das im Jahr 1398 Adelheids Vater, Erwin d. J., für 80

Pfund und vier Schilling Heller von den Brüdern Adolf und Junge

Weiß gekauft hatte.

Aus einer zweiten

Ehe Erwins d. J. stammte der Sohn Henne

Hartrad, der seit 1412 genannt ist, aber 1438 bereits verstorben

sein muss, da er nach dem Tod seines Schwagers nicht zu den

Nacherben seiner Schwester Adelheid gehörte. Zum Vormund Adelheids

war 1410, nach dem Tod Erwins d. J., ein anderer Henne Hartrad, gen. Krone bestellt worden – wohl ein Bruder

Erwins, der die Pflegschaft zusammen mit Idel Drutmann sowie Else

und Herte Brun, gen. Faut von Monsberg ausübte. Dieser Henne –

vielleicht derselbe, der schon im Einwohnerverzeichnis von 1387 als

Weber Henne Hartdrat erscheint (Andernacht/Stamm, S. 171) – kauft 1430 mit vielen

andern mehrere Gaden im alten Weberkaufhaus, im Jahr darauf ist er

als Wollwebermeister erwähnt (Fichard: Geschlechtergeschichte). Der Beiname Hennes - Krone - kann

sich auf das Haus zur Krone am Kornmarkt ebenso beziehen wie auf

eines der Häuser zum

Kranich (kron, krone) am Römerberg bzw. am Rossmarkt.

Vielleicht

zu den Söhnen (oder Brüdern?) Erwins d. J., vielleicht zu

einer in Dieburg verbliebenen Linie der Hartrad gehört noch ein Heinrich Hartrad

von Dieburg („Henricus Harttradi de Dyppurg“), der sich

1389 während des Rektorats des Wormser Magisters Heilmann

Wunnenberg an der nur drei Jahre zuvor gegründeten Universität

Heidelberg immatrikuliert. Im Frankfurter Einwohnerverzeichnis von

1387, das alle Bewohner im Alter ab zwölf Jahren erfasste, ist er

nicht erwähnt; er hätte demnach - was im Mittelalter durchaus

üblich war - mit höchstens 13 Jahren die Universität bezogen.

Allerdings kann man sich fragen, ob er, sofern aus Frankfurt

gebürtig, nicht eher als „de Franckfordia“ eingeschrieben

worden wäre. In Heidelberg wird Heinrich sicher seinem Landsmann Berthold Truchsess

(Dapifer) von Dieburg begegnet sein, der - nachdem er in Prag zum

Baccalaureus und Magister sponsiert worden war - in Heidelberg

zwischen Juni und Oktober 1390 das Amt des Rektors bekleidete (Drüll,

S. 39).

Möglicherweise personengleich mit dem Heidelberger Studenten Heinrich Hartrad

ist ein „Henricus Hartrodi“, der seit 1393 in Wien studierte

und in der dortigen Matrikel der „Nacio Rynensium“ zugerechnet

wird. Die 1386 errichtete Heidelberger Universität nämlich hatte, bedingt durch den Süddeutschen Städtekrieg sowie den Ausbruch der Pest, bereits 1388/89 eine erste Krise zu bewältigen, die zu einem Rückgang der Immatrikulationszahlen und zum Wegzug zahlreicher Universitätsmitglieder führte. Die meisten Magister und Scholaren gingen an die 1389 eröffnete Universität Köln; denkbar wären als Ausweichorte aber auch Prag und Wien, zumal aus diesen beiden Städten (neben Paris) ein Großteil des ersten Heidelberger Lehrpersonals rekrutiert worden war. Eventuell ist der Wiener Student allerdings zu den Hartrad um Marburg und Rauschenberg zu zählen; denn gleich unter seinem Eintrag folgen in der Matrikel ein Graf Johann von Ziegenhain (bei Schwalmstadt, nordöstlich von Rauschenberg) sowie drei Studenten namens Johann „de Treysa“, „de Hayne“ (Treysa und Haina, beide bei Schwalmstadt) und „de Nydde“ (wohl Nidda in der Wetterau). Andererseits scheinen sich diese vier Johanns gemeinsam eingeschrieben zu haben, während Henricus Hartrodi kurz vorher gleichzeitig mit einem Johannes Balhen in das Studierendenverzeichnis eingetragen worden ist, mit dem Grafen von Ziegenhain und seinem Gefolge also vielleicht gar nichts zu tun hat. Mit „Treysa“ könnte im übrigen auch Traisa bei Roßdorf gemeint sein, mit „Hayne“ Dreieichenhain, beide bei Dieburg.

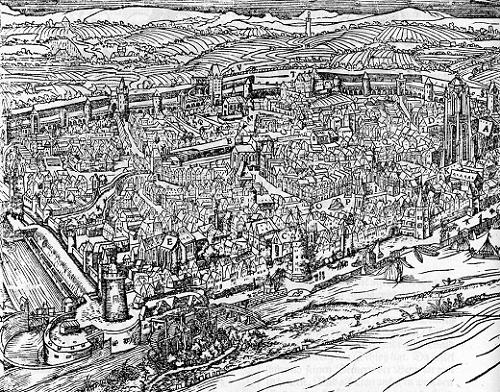

Konrad Faber und Martin Hoffmann: Frankfurt am Main, Holzschnitt in Sebastian Münster:

Cosmographen oder Beschreibungen aller Länder, herrschaftenn und fürnemesten Stetten des gantzen

Erdbodens, Basel 1588, S. 938 | große

Ansicht

Eine noch detailreichere, aber etwas spätere Ansicht

bietet

der Stadtplan Matthäus Merians von 1628.

Übersicht

der Straßen Frankfurts um das Jahr 1350. In Werner Nosbisch (Bearb.):

Das Wohnungswesen der Stadt Frankfurt a.M. Hochbauamt und Wirtschaftsamt der Stadt Frankfurt am Main, Frankfurt am Main 1930.

Gezeichnet auf Grundlage der Stadtbeschreibung Baldemars von Petterweil

(1320–1383) und des Stadtplans von Christian Friedrich Ulrich (1765–1828).

Der Ausschnitt zeigt die Altstadt Frankfurts. Ganz rechts, mit (A) gekennzeichnet, die Bartholomäuskirche. Der offene Platz weiter links (P) ist der Römerberg mit der Nikolaikirche

(I), deren erster Pfleger Erwin Hartrad d. J. war; die Häuserzeile des Römers (mit dem

Hartradschen Haus Laderam) ist auf der linken Seite des Platzes nur von der Rückseite zu sehen. Von der Nikolaikirche schräg rechts zum Main hin erkennt man den spitz gedeckten Turm des Knoblauchschen

Saalhofes, in dem Jeckel Knoblauch, der Mann Hille Hartrads, unter

Hausarrest gestellt wurde. Folgt man dem Main weiter nach links, erhebt sich gleich hinter der Stadtmauer die Kirche St. Leonhard mit ihren zwei charakteristischen Haubentürmen (C). Links neben dem zur Stadtbefestigung gehörenden runden Leonhardsturm führt die Leonhardspforte vom Mainhafen mit seinen Verladekränen zum langgestreckten Kornmarkt, dem bis zur Katharinenpforte ganz im Norden

reichenden Straßenzug, an dem die Frankfurter Patrizier bevorzugt ihre Stadthäuser errichteten. Am unteren Ende des Kornmarktes, gleich bei St. Leonhard, lag das Haus Altenburg, in seinem weiteren Verlauf folgten die Häuser zum dürren Baum

- der Stammsitz Erwin Hartrads d. A. - und Heiligenstein. Rechts von der

Katharinenpforte, am oberen Ende des Kornmarktes, steht die

Katharinenkapelle, der Vorgängerbau der heutigen Katharinenkirche;

Erwin Hartrad d. J. wurde hier bestattet. Weiter nach Osten (rechts) folgt die Liebfrauenkirche; das auffällige steinerne Haus mit hohem Walmdach

gegenüber der Kirche ist das Haus zum Grimmvogel, das zusammen mit

dem benachbarten Haus zum Paradies Wohnsitz des Reichsschultheißen

Siegfrieds zum Paradies war. Vom Liebfrauenberg führt die Neue Kräme zurück nach Süden zum Römerberg.

Genealogische

Fragen

Nicht sicher ist die verwandtschaftliche Zuordnung einer

Elheit (Adelheid) Hartrad. Im März 1379 führten der Dominikanerprediger Peter

Dufel und seine Schwester Christine, Kinder der Katherin Dufel, Klage gegen sie wegen des Hauses zum Heiligenstein am Kornmarkt, das sie als ihr vermeintliches Erbe

herausforderten. Elheit erwiderte, sie habe das strittige Haus noch zu Lebzeiten ihres Mannes an die fünf Jahre und ebensolang auch nach dessen Tod besessen, ohne dass jemand rechtliche Ansprüche darauf erhoben hätte; die Klage wurde abgewiesen (Institut für Stadtgeschichte Frankfurt, Stalburg Archiv: Urkunden 17). Im Juni 1379 werden dann Heintze zu der Leiter und seine Frau Alheid als Verkäufer einer Ewiggült auf

dem Haus Heiligenstein erwähnt (was nicht notwendig heißt, dass

die beiden das Haus auch besaßen); als Schwester Alheids erscheint in derselben Urkunde eine Katharina, Tochter des Nyclaus Hartunch, bei dem es sich wohl um den Bäcker und Ratsherrn Klaus Hartung handelt (Institut für Stadtgeschichte Frankfurt, Stalburg Archiv: Urkunden 18). Im März des darauffolgenden Jahres (1380) ist das Haus Heiligenstein schließlich im Besitz der Erben des verstorbenen

Jakob Milwer – nämlich Henne Milwer, seiner Schwester

Katharina Hartrade und der minderjährigen Geschwister Madern und Gude –, die es an Irmel Gulde verkaufen (Institut für Stadtgeschichte Frankfurt, Stalburg Archiv: Urkunden

19; zwei Mitglieder der reichen Wollweberfamilie Milwer, Henne und Heile,

waren 1364/65 bei den treibenden Kräften des Bürgeraufstandes

gewesen).

Später - 1431 - gehört das Haus Heiligenstein dann der Ele Schußhanen (Adelheid Gulden zum

Schußhan), Witwe des Stadt- und Dombaumeisters Madern Gerthener, als diese ihr Testament errichtet (Institut für Stadtgeschichte Frankfurt, Stalburg Archiv: Urkunden 40).

Der genaue Erbgang des Hauses, vor allem die Verwandtschaftsbeziehung zwischen Adelheid und Katharina Hartrad, ist mir unklar.

Der Besitz des Hauses scheint von Adelheids um 1374 verstorbenem

Mann herzurühren; Katherin, verh. Dufel, wird dessen Schwester,

also Adelheids Schwägerin gewesen sein. Vielleicht war Adelheid in

zweiter Ehe mit Jakob Milwer verheiratet und vererbte das Haus an

ihre Stiefkinder; Adelheid und Jakob müssten dann 1379/80 kurz

hintereinander gestorben sein. Ob Adelheid eine geborene Hartrad

gewesen ist, lässt sich leider nicht sagen, ebensowenig, mit

welchem Hartrad Katharina, geb. Milwer verheiratet war.

Verwirrend kommt hinzu, dass auf dem Kornmarkt, also in unmittelbarer Nachbarschaft des Hauses Heiligenstein, zwischen 1317 und 1336 ein Bäcker Hartrad mit seiner Frau Jutta und zahlreichen Söhnen – Hartrad, Wortwin, Konrad, Hermann und Drutmann, genannt der Blinde – bezeugt ist;1 dieser Bäcker Hartrad steht mit der Dieburger Familie nicht in Beziehung, ist aber vielleicht mit dem o. g. Bäcker Klaus Hartung verwandt, da zu seiner Familie auch ein Hartung gehört („Hartungus gener. Harttradi pistoris“, 1317), der 1340 als Hartung Becker auftritt.

Diese Umstände

sowie die zahlreichen Besitzungen Erwin Hartrads d. J. und seiner

Angehörigen rund um den Kornmarkt haben Johann Carl von Fichard darauf gebracht, in

seiner Frankfurter Geschlechtergeschichte die Erwinsche Linie als

eigene, mit den Dieburger Hartrad nicht verwandte Familie zu

behandeln. Gegen Fichards

Ansicht aber sprechen eine Reihe von Argumenten, die er zum Teil sogar

selbst referiert. In der Tat kann

Erwins

Vater, Erwin zum Dorrenbaum, kein Sohn Culmann Hartrads

gewesen sein, da er bei den Erbschaftsangelegenheiten um das

Haus Laderam nicht erwähnt wird. Als Neffe Culmanns aber

käme er durchaus in Betracht, sei es über Rulmann, sei es über

Heilmann Hartrad, die Fichard beide nicht kennt. Ohnehin ist schon bei dem 1341 ohne Vornamen in den Schöffenprotokollen erwähnten N.N. Hartrad von Dieburg durchaus nicht zwingend, dass es sich hier um Culmann handeln muss, der ja zusammen mit seiner Frau urkundlich noch 1340 und 1345 stets als Bürger Dieburgs vorkommt; warum sollte man es hier nicht mit Heilmann oder Rulmann zu tun haben, von denen in Dieburg seit 1329 bzw.

1334 weitere Nachrichten fehlen? Einen Beleg für die These zweier in Frankfurt ansässiger Hartrad-Zweige

bietet eine von Fichard zitierte Frankfurter Akte des Jahres 1360,

in der Henne Drutmann (der Mann von Erwins d. J. Schwester Katharine

Hartrad) als Schwager Ditwins zum Römer (des Mannes der Jutte

Hartrad zum Laderam) bezeichnet ist. Fichard stellt dazu fest, dass als

Schwager jeder Verwandte von Seiten der Ehefrau gelten konnte, und

schließt daraus zunächst auf eine Zugehörigkeit Katharines bzw.

Erwins zu den Dieburger Hartrad; später relativiert er diese

Aussage mit der Bemerkung, die Schwägerschaft könnte auch auf

anderem Wege zustandegekommen sein, ohne freilich Quellen

vorzulegen, die dies wahrscheinlicher machen würden als die Annahme

einer Stammverwandtschaft des Culmannschen und des Erwinschen

Zweiges.

Aufschlussreich ist auch die Beziehung beider

Hartrad-Linien zur Familie Hohenhaus: Wie oben erwähnt, war schon

der ältere Erwin Hartrad (zum Dorrenbaum) 1346 Zeuge für Else Schwalbächer,

die Frau des Schöffen Gerlach vom Hohenhaus; Else und Gerlach waren

aber auch Besitzer des Hauses Laderam, bevor ihre Erben, die

Geschwister Johann, Hertwig, Gerlach und Rile zum Hohenhaus, es 1357

an Liebel Hartrad aus der Culmann-Linie verkauften. Die Tochter des

Johann zum Hohenhaus wiederum heiratete später den Neffen Erwin

Hartrads d. J., Henne Drutmann (den Sohn von Erwins Schwester

Katharine Hartrad). 1409 ist dann

Erwin d. J. Zeuge auf Seiten des Henne Luneburg, eines Erben des

Hauses Hohenhaus, als dieser einen Ehevertrag schließt (Institut

für Stadtgeschichte Frankfurt, Holzhausen-Urkunden 243). Nun fanden im Mittelalter Immobiliengeschäfte gerne innerhalb der Verwandtschaft statt, und auch für Testate bemühte man bevorzugt Familienangehörige; so spricht einiges dafür, dass zur Familie Hohenhaus von beiden Hartrad-Linien aus verwandtschaftliche Bande bestanden.

Die Hohenhaus schließlich hatten ihrerseits noch andere Kontakte

nach Dieburg: 1343 hatten Gerlach und Else vom Mainzer Erzbischof

für die enorme Summe von 1000 Pfund Heller eine Gülte auf den Mainzischen Anteil am Frankfurter Ungeld und die dem Mainzer Stift zustehende Steuer von Dieburg und

Seligenstadt erworben (bezogen fortan also Einkünfte aus Dieburg;

vgl. Institut für Stadtgeschichte Frankfurt, Privilegien 71); und

bereits 1303, 1304 und 1308 war Hertwig (Hertwin) zum Hohenhaus (der

Vater oder Bruder Gerlachs) Zeuge für Grete, die Witwe des Frankfurter Bürgers Konrad Weiß von Dieburg

(Institut für Stadtgeschichte Frankfurt, Bartholomäusstift, Urkunden und Akten 136 und 140, sowie Hausurkunden 2.083).

Auf die Verschwägerung beider Hartrad-Zweige mit der Familie Frosch

ist bereits hingewiesen worden.

Ein weiteres Indiz ist dem Frankfurter Einwohnerverzeichnis

von 1387 zu entnehmen. Da die Namen hier zumindest teilweise nach

den Wohnorten ihrer Träger geordnet sind, lässt sich anhand der

Liste eine ungefähre Vorstellung von den

Nachbarschaftsverhältnissen in der Stadt gewinnen. Insofern ist es

bemerkenswert, direkt unter dem Eintrag „Erwin

Hartrad“ (d. J.) folgende Namen zu lesen: Conrad Kyme, Henne

Sickenhofen, Richard budeler von Dippurg. Bei allen drei

Personen gibt es einen Bezug zur Dieburger Gegend: bei

Richard Budeler ist er ganz offensichtlich (vielleicht besteht eine

Verwandtschaft zu dem um 1380 in Dieburg geborenen Theologen

Johannes Lagenator von Frankfurt, der 1406, 1416 und 1428/29 Rektor

der Universität Heidelberg war, vgl. Neue Deutsche Biographie; denn

„lagenator“ meint wie „budeler“ den Flaschenmacher); Henne Sickenhofen

wiederum führt seinen Zunamen nach einer Ortschaft nahe Dieburg, in

dem Culmann Hartrad Besitzungen hatte; und den Namen „Kyme“ kennen wir bereits vom Dieburger Kymen-Gut, das Culmanns Bruder

Heilmann gehörte (s.o.). Es ist nicht abwegig, hierin einen Hinweis

darauf zu sehen, dass auch die Familie Erwins Verbindungen in den Dieburger Raum

hatte, die nach dem Umzug ins nahe Frankfurt nicht ganz abgerissen waren. Dieses Bild vervollständigt sich durch einen Währschaftsbrief aus dem Jahr

1419: Henne Hartrad, der Bruder Erwins, verpachtet als Vormund

seiner Nichte Adelheid (Elchin) aus deren Besitz

ein Backhaus in der Frankfurter Fahrgasse für einen Erbzins von

jährlich 2 Gulden und 4 Schillingen an Bechtold Steindecker aus

Münster (Institut für Stadtgeschichte Frankfurt, Hausurkunden 2.542); gemeint ist hier wohl Münster bei Dieburg, wo Friedrich

Hartrad seit 1296 die Mühle Kistelberg (Münstermühle) besaß.

Kleriker

der Diözese Mainz

Da sowohl Dieburg als auch Frankfurt im Mittelalter zur (freilich sehr großen) Mainzer Diözese gehörten, sind in den Umkreis der Frankfurter Hartrad vielleicht noch einige Mainzer Kleriker dieses Namens aus dem 14. und 15. Jahrhundert zu rechnen:

Johann Hartrut, „pastor in gunczenheym“ (= Mainz-Gonsenheim, Kliem, S. 148);

Hermann Hartradi, der im Juli 1363 und im Januar 1369 in Regensburg als Notar zwei kirchliche Urkunden beglaubigt; ein weiterer, mit dem ersten kaum personengleicher

Hermann Hartrad, der 1424 als Priester an St. Peter in Fritzlar bzw. an SS. Maria und Sebastian in Naumburg (bei Fritzlar) nachgewiesen ist; schließlich

Johannes Hartrad, 1429 und 1430 ebenfalls Kleriker an der Fritzlarer Peterskirche.

Ansicht von Rauschenberg, Matthäus Merian, 1655

Die Marburger

Hartrad

Eine zweite

bürgerliche, vielleicht patrizische Familie Hartrad gewinnt im

Spätmittelalter in der Marburger Gegend Konturen. Zuerst kommt der

Name hier im Jahr 1325 mit Johann

Hartradi vor: er ist Zeuge, als Konrad von Wahlen und seine Ehefrau

Gertrud dem Kloster Caldern bei Marburg ihre Güter zu Brungershausen

verkaufen. Ein Johann Hartradi begegnet

auch 1318, 1320 und

1331 als Schöffe zu Neustadt (heute Kreis Marburg-Biedenkopf); ob

es sich bei ihm um einen Angehörigen der Familie Hartrad handelt

oder aber um einen Sohn des Neustädter

Schöffen Hartrad von Momberg, ist nicht sicher zu entscheiden.

Öfter findet sich in den Urkunden ein Marburger Bürger Heinz oder Heinrich

Hartrad: 1357 bezeugt er einen Landverkauf in Leidenhofen an

zwei Nonnen des Klosters Hachborn; 1364

urkundet er als Zeuge gemeinsam mit Johann von Biedenkopf, einem Verwandten des

Frankfurter Reichsschultheißen Siegfried

von Biedenkopf, gen. von Marburg zum Paradies; 1375 übergibt er dem Kloster Hachborn zu seinem

Seelgedächtnis einen Acker in Hachborn, den er selbst von seinem

Bruder, dem Marburger Deutschherrn Gottfried Hartrad, gekauft

hat, als er schon verwitwet war; in einer Marburger Urkunde von 1384

wird er als verstorben bezeichnet.

Ein weiterer mutmaßlicher Ast der

Familie sind die Hartrad aus Rauschenberg (heute ebenfalls im Kreis

Marburg-Biedenkopf gelegen). Heinrich

Hartradis von Ruschinberg ist 1355 Bürger zu Kirchhain;

vielleicht derselbe Heinrich Hartrad

amtiert 1371

als Unterschultheiß zu Rauschenberg, wo sein Bruder Hartrad (!)

im selben Jahr Bürgermeister ist. 1428 schlichtet Graf Johann II. von Ziegenhain einen Streit zwischen den Rauschenberger Bürgern

Johann Hartradis und Heinrich Koch, die beide das Erbe eines Dietrich Schnabel für sich beansprucht hatten.

Ein Dietmar Hartrad

aus Rauschenberg („Dyetmarus

Hartrudis de Rausenperg“) immatrikuliert sich im Oktober 1417 an

der Universität Wien.

Aus

Alsfeld schließlich, östlich von Marburg gelegen, stammt Johannes

Hartrad, der in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts ins

Alsfelder Augustinerkloster eintritt und 1447 als Prior des

Augustinerklosters zu Waldheim (bei Meißen) genannt wird. Eine von

ihm stammende, heute in Trier verwahrte Handschrift (Hs SdB 274)

belegt seine wissenschaftlichen Interessen. Mit der Urkunde von 1447

übergibt Prior Johannes den Augustinern zu Alsfeld eine Wiese bei

der Hellmühle an der Eifa (bei Alsfeld), die schon seinen

verstorbenen Eltern gehört hatte und die seine Mutter zu der Zeit,

als er selbst dem Alsfelder Konvent beigetreten war, dem Kloster

versprochen hatte.

Möglicherweise gehören hierher auch: ein Johannes

Harttrut de Homberg, der seit 1446 an der Erfurter Universität

studierte, sofern es sich bei seinem Heimatort um Homberg an der Ohm

(zwischen Marburg und Alsfeld) und nicht um Homberg an der Efze (südlich

von Kassel), Homburg bei Kusel (Rheinland-Pfalz) oder um einen der

Orte Homberg im Westerwald, am Bodensee oder in Nordrhein-Westfalen

handelt; sowie ein Henne Hartradt, der in einer Urkunde von 1476 im nordhessischen

Treysa (bei Schwalmstadt, nördlich von Alsfeld) als ehemaliger Söldner

des hessischen Landgrafen Hermann erscheint. Auch eine Verbindung zu

einigen verstreuten Namensträgern in der Kasseler Gegend wäre

denkbar (mehr).

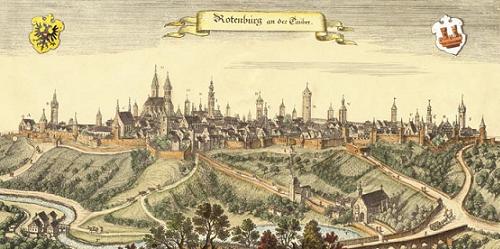

Ansicht von Rothenburg. Kolorierter Stich von Matthäus Merian, 1648

| große

Ansicht

Die Rothenburger Hartrad

Rothenburg

ob der Tauber ist die Heimat einer dritten mittelalterlichen Familie

Hartrad, die hier zu den Ehrbaren,

also den ratsfähigen, patrizischen Geschlechtern gehörte. Eine

Verwandtschaft mit den Hartrad aus Dieburg erscheint weder

ausgeschlossen noch zwingend. Als vorläufige Hinweise auf eine

eventuelle Verbindung mögen die engen Beziehungen der Rothenburger

Hartrad zum Deutschen Orden gelten, die sie mit den Dieburger Hartrad teilen, sowie die Tatsache, dass die Hartrad aus

Rothenburg Lehnsleute der Herren von Hohenlohe waren, in deren

Besitz sich im 14. Jahrhundert zeitweilig die Stadt Dieburg befand.

Das Mainzer Oberstift, zu dem Dieburg seit 1310 ganz gehörte,

reichte bis weit ins Fränkische hinein und zog sich als

zusammenhängendes Territorium von Dieburg über Seligenstadt,

Aschaffenburg, Miltenberg und Amorbach bis Külsheim und

Tauberbischofsheim - alles Städte, die seit 1346 dem

Neunstädtebund angehörten. Auch mag das Wappen der Rothenburger Hartrad, drei im Dreipass

gekreuzte Eichelstäbe, ein Verweis auf den Dreieicher Reichsforst

um Dieburg, Hayn und Münster sein. In jedem Fall ist die räumliche

Mobilität zumindest der bürgerlichen Oberschicht dieser Zeit nicht

zu gering zu veranschlagen.

Die

Rothenburger Familie wird, sofern man einen 1250 in Rothenburg oder

Würzburg genannten Konrad

Hartroet nicht hierherzählt, zuerst 1335 mit Heinz oder Heinrich

Hartrad fassbar. Er wird in Urkunden auch „der Ältere“

genannt, hatte also wohl einen (sonst aber nicht sicher bezeugten) gleichnamigen Sohn oder aber, im Mittelalter durchaus nicht unüblich, einen jüngeren Bruder dieses Namens.

Heinrich

war, gemeinsam mit seiner Frau Agnes, ein besonderer Wohltäter des

Deutschen Ordens, der in Rothenburg die Stadtpfarrkirche zu St.

Jakob verwaltete. 1343 errichtet Agnes dort zu ihrem Seelenheil

einen Jahrtag und übergibt dem Orden dafür 5 Pfund Heller zum Kauf

eines Weingartens bei Detwang. 1346 begründet Heinrich eine tägliche

Frühmesse am Johannesaltar zu St. Jakob nebst Unterhalt für einen

Ordenspriester und schenkt den Deutschherren hierfür die am Weg

nach Detwang gelegene Spitalsmühle sowie 60 Pfund Heller

baren Geldes; zu dieser Messe tätigt Agnes 1356, nach Heinrichs

Tod, noch eine Zustiftung von 30 Pfund Heller. 1348 zahlen die

Eheleute 18 Pfund Heller für ein ewiges Licht in derselben Kirche,

nachdem sie dort zu einem früheren Zeitpunkt bereits ein Ewiglicht

gestiftet hatten. Vielleicht im Gegenzug zu dieser ersten Stiftung

versprechen die Deutschherren den beiden in einer Urkunde von 1339

die Teilhabe an allen guten Werken des Ordens, also Predigten,

Gebeten oder Seelenmessen.

Für

den Deutschen Orden tritt Heinrich Hartrad d. Ä. auch wiederholt

als Zeuge auf. Schon die Urkunde von 1335 hatte einen Landverkauf

des Heinrich Schel zu Bütthard an das Deutsche Haus zu Rothenburg

zum Inhalt. Im Jahr darauf bezeugt Heinrich den Verkauf der

Baumgartenmühle bei Rothenburg an den dortigen

Deutschherrenkonvent; Verkäufer ist das überschuldete

Deutschordenshaus in Archshofen unter dem Komtur Gottfried d. Ä.

von Hohenlohe-Brauneck, dessen Bruder, Gottfried d. J., bis 1310 ein

Viertel der Stadt Dieburg besessen hatte.

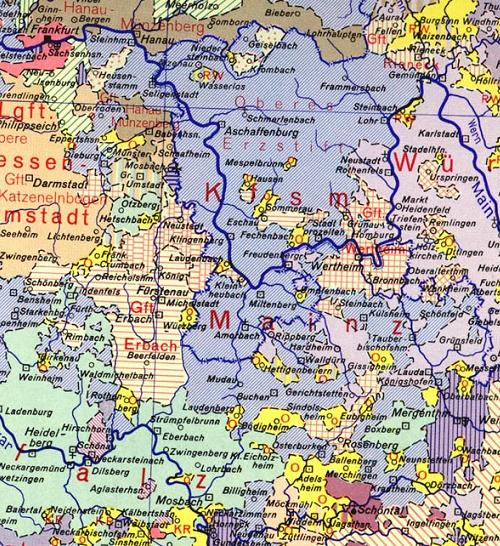

Das Mainzer Oberstift. Oben rechts die Reichsstadt Frankfurt, südlich

Dieburg

Rund um

Rothenburg, vor allem westlich der Stadt, im Hohenloher Land um Kocher, Jagst und Tauber, kauft Heinrich Hartrad in den Jahren zwischen

1336 und 1351 umfangreichen Landbesitz - gemäß dem ungeschriebenen

Gesetz des Rothenburger Patriziats, Grundrenten zu erwerben und sich

nicht an Handwerk und Handel zu beteiligen. So gehen 1336 ein Hof,

Seldenhäuser, Gärten, Äcker, Wiesen und Wald in Storrenhofen

aus dem Besitz der Familie Storre in den Heinrichs über, 1340 dann zwei

weitere Höfe im selben Ort (darunter der sog. Storrenhof);

nach dem neuen Eigentümer erhält der Weiler Storrenhofen den Namen

Hartradshofen (heute Hartershofen). 1341 kauft Heinrich Anteile eines Birkenbühel genannten