|

Einführung

|

Patrizier

| Hessen | Pfalz

| Amerika

| Weltweit |

Wappen | Kontakt

|

Wurzeln in Hessen

Mittelalter

Die Wetterauer

Hartart und Hartert

Die

Linien im Taunus I: Die Hartart in Eschbach und Wernborn

Die

Linien im Taunus II: Die Hartert und Hardert aus Griedelbach

Heinrich

Karl Hardert: Der „Baron“

Die

Hardertsmühle

Die

Hartert in Nassau

Der

Ornithologe Ernst Hartert

Einige

Vermutungen zum Schluss

Mittelalter

Die Familien, die

heute unter den Namen Hartard, Hardardt, Hardart oder Hartart in

Deutschland und in den Vereinigten Staaten leben, lassen sich sämtlich

auf einen gemeinsamen Stamm zurückführen, der bereits im Spätmittelalter

im südlichen Hessen faßbar wird. Hier, in der Wetterau, dem von

Taunus, Spessart, Vogelsberg und Main begrenzten Landstrich,

erscheint unser Name erstmals im Jahr 1334 mit Peter

Hartrad, der in der Reichsstadt Friedberg ein Haus an der Burg besitzt („Petir Hartradis huse vor der Burg“, vgl. Baur Nr. 655 / Foltz Nr. 293). Angehörige anderer Familienzweige ziehen früh von

verschiedenen wetterauischen Städten nach Süden, in die reiche

Messe- und Handelsmetropole Frankfurt: hierher gehören Contze

(Konrad) Hartrad aus Grünberg, der 1361 und 1369 in Frankfurt genannt

wird, und Peter Hartrad

aus Heddernheim (?), dem wir 1367, 1373 und – sofern es sich um

dieselbe Person handelt – 1416 begegnen, vielleicht

auch „Tyle Hardrats

son von Frydeberg“, der 1395, nachdem er eine Frankfurter Bürgertochter

geheiratet hat, das dortige Bürgerrecht erwirbt (Andernacht/Stamm, S. 136).

Aus Büdesheim, mittig zwischen

Friedberg, Frankfurt und Hanau gelegen, kommt ein Johann

(Henne) Hartrad, der 1413 in einer Frankfurter Urkunde erscheint;

vielleicht ist er mit einem 1370 in Frankfurt erwähnten [N.N.] Hartrad

aus Büdesheim identisch. Ein Fritz

Hartrad (Hartrud) wird 1468 als wohl schon weit über 60jähriger

mit seiner Frau Grete und deren Geschwistern Bechte Becker, Andreas,

Wigel und Else in Büdesheim genannt.

Eine weitere

mittelalterliche Linie der Familie stammt aus

Altenstadt, nicht weit von Büdesheim

(sofern nicht die gleichnamige Dieburger Vorstadt gemeint ist). Ein Clas (Nikolaus) Hartrad, Sohn des Konrad

Hartrad aus Altenstadt, schwört 1414 den Frankfurter Bürgereid

(Andernacht/Berger, S. 33);

wohl derselbe Clas Hartrad kommt 1427 und

1432 in Hochstadt bzw. Groschlag vor, zwei einander

benachbarten Orten zwischen Frankfurt und Hanau. Heinz

Hartrad scheint sein Sohn gewesen zu sein, da er Clas’ Güter

in Hochstadt erbt; man wird ihn mit jenem Heinrich Hartrad

identifizieren können, der 1447 und 1452 als hanauischer Schultheiß

zu Groschlag urkundet. Diel

Hartrad, der 1404 als Heimbürge (Bürgermeister) zu Hochstadt

auftritt, sowie Herte Hartrad,

der 1432 ebendort genannt wird (und möglicherweise mit einem 1373

in Frankfurt erwähnten Herte Hartrad personengleich ist), sind

vermutlich als Brüder des Clas anzusprechen.

Etwas weiter mainaufwärts, in

Hörnstein, am Rande des Spessart bei Seligenstadt gelegen,

erscheint 1447 urkundlich Konrad Hartdrat (Bayerisches Staatsarchiv Würzburg, Kloster Seligenstadt Urkunden 1447 November 11).

Aufgrund der geographischen Lage Hörnsteins, das weder von Hanau

noch von Dieburg weit entfernt ist, könnte dieser Konrad zu der

Linie in Hochstadt/Groschlag ebenso gehören wie zu den Hartrad von

Dieburg. Etwa eine bis zwei Generationen später kommen in

Hörnstein Familien namens Hardruck und Hartrich vor,

die sehr wahrscheinlich zusammengehören und möglicherweise von

Konrad Hartdrat abstammen. Man findet (vgl. Schöffler): Peter

Hardruck (1497), vielleicht identisch mit dem Centgrafen Peter

Hartrich (1498, 1501), Paul Hardruck (1497), Konrad Hardruck (1497, 1519, 1521, 1524, 1531),

vielleicht identisch mit dem Schöffen Konrad Hartrich (1498, 1501),

Henne Hardruck (1497, 1512, 1519, 1521, 1524, 1531), dessen erste

Frau Katharina (1497, 1512), dessen zweite Frau Margarete, geb.

Eyles (1519, 1521), Heinrich Hardruck (1512). Die Urkunden zeigen

die Familie in enger Beziehung zum Kloster Seligenstadt.

Die Stadt Seligenstadt gehörte seit 1346

wie Dieburg zum Bund der neun Amtsstädte im Mainzer Oberstift.

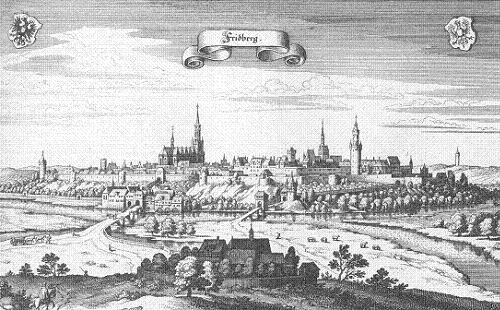

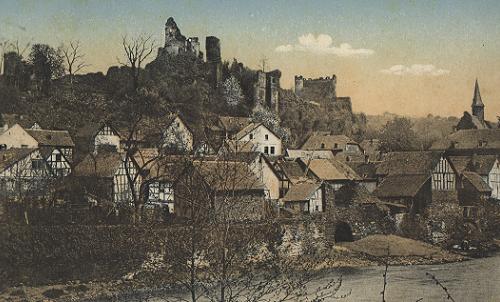

Ansicht

von Burg und Reichsstadt Friedberg aus Matthäus Merians Topographia Hassiae et Regionum

Vicinarum, 1655

Die Wetterauer Hartart und Hartert

Am Übergang zur Neuzeit verbreitet sich die Familie über die ganze Wetterau, in die Städte Friedberg, Wölfersheim, Butzbach und Münzenberg, dann auch in kleinere Ortschaften im Taunus und im

Nassauischen (zu den vermutbaren Zusammenhängen zwischen diesen

Linien s.u.). Zu dieser Verästelung wird nicht nur der Wegzug aus wirtschaftlichen Gründen, sondern auch die Übernahme von Verwaltungsstellen beigetragen haben. Gerade zu Ende des 15. und zu Beginn des 16. Jahrhunderts scheint dies sogar eine Hauptursache für die Bildung mehrerer Zweige gewesen zu sein: sowohl in Wölfersheim (bei Friedberg) als auch in Ebersbach (Nassau) und Eschbach (Taunus) haben die jeweils ersten urkundlich fassbaren Namensträger das Schultheißenamt inne.

Ein Schultheiß, 16. Jahrhundert. Holzschnitt von Peter Flötner

Die soziale Stellung der Familie entwickelt sich in den verschiedenen Linien ungleich. Bereits die Söhne der Stammväter in Wölfersheim und Eschbach besuchen die Hochschule (1508 und

1543); bei den Ebersbacher Hartart ist das Studium ab der dritten Generation (1592) obligatorisch. In Eschbach und Ebersbach gelingt der zweiten Generation auch die Fortsetzung der von den Vätern eingeschlagenen Beamtenlaufbahn. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts teilen sich aber die Schicksale. Die Wetterauer Hartart

(Hartert) gehen im Frankfurter Kleinbürgertum und Handwerkerstand auf und sterben schließlich aus. Die Ebersbacher Hartart

(Hartert) entkommen der dörflichen Enge, indem sie Posten in den benachbarten Residenzstädtchen übernehmen und sich mit den dortigen Amts- und Gelehrtenhonoratioren

verschwägern; sie bleiben bis ins 19. Jahrhundert hinein eine ausgesprochene Beamtenfamilie und wahren bis zur Gegenwart ihren großbürgerlichen Status. Dieser Aufstieg bleibt bei den Eschbacher Hartart aus: anders als ihre nassauischen Verwandten verharren sie im bäuerlich-provinziellen Umkreis der kleinen Taunusdörfer, in dem ein vergleichbares Fortkommen nicht möglich ist. Die wirtschaftlichen Beschränkungen zwingen allerdings gerade diese Familien zu einer erhöhten Mobilität; nicht wenige Nachkommen entschließen sich zur Abwanderung, so zu Beginn des 18. Jahrhunderts in

die Pfalz, später nach Amerika.

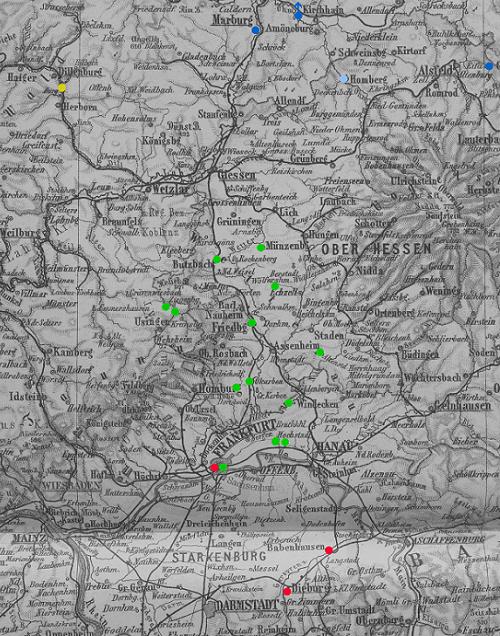

Verbreitung der hessischen Hartrad, Hartart und Hartert

im Mittelalter und in der frühen Neuzeit

(größere Ansicht)

Rot – Hartrad von Dieburg

Grün – Hartart in der Wetterau und im Taunus

Gelb – Hartert in Ebersbach

Blau – Hartrad in Marburg, Rauschenberg, Homberg und bei Alsfeld

Wölfersheim

Der Wölfersheimer

Schultheiß Hartrad, dessen Vornamen wir nicht kennen, wird 1499 aktenkundig, als Philipp von Solms sich brieflich bei seinem Vetter Otto von Solms über Gewalttätigkeiten des Hartrad beschwert: dieser habe in einem Waldstück bei Wohnbach unerlaubt Holz schlagen lassen und dabei die Untertanen Philipps mit gespannter Armbrust bedroht. Otto verspricht, derartiges für die Zukunft abzustellen, doch noch im Jahr 1502 wird der Vorfall in einer Klageschrift des Grafen Philipp erwähnt. Die beiden Grafen - und ihre jeweiligen Untertanen in Wölfersheim und Södel - scheinen aber schon früher miteinander in Streit gelegen zu sein, denn seit 1487 finden sich zahlreiche Klagen und Widerklagen in den Akten. So behauptet Graf Philipp im Oktober 1487, Ottos Schultheiß in Wölfersheim (vielleicht bereits Hartrad?) habe einem seiner Hintersassen zu Södel „etliche Frucht zu Wölfersheim bekümmert“, indem er ihm den Zugang zu seinen Wölfersheimer Besitzungen verweigert habe; die Södeler revanchierten sich, indem sie nun ihrerseits die Wölfersheimer daran hinderten, ihre Güter zu Södel zu bewirtschaften. Erst 1507 kam es in der Streitsache zu einem Vergleich

(Solmsisches Archiv Lich, Licher Urkunden, Konv. 205/3, und Meyer,

S. 10).

Ein Gernandus Hartert(t) aus Wölfersheim, der sich im Sommer 1508 an der Universität Leipzig immatrikulierte, wird wohl der Sohn des Schultheißen gewesen sein.

Als ein weiterer Sohn kommt der Altarist (Messpriester) Bernhard

Hartart (Harttort) in Betracht, der 1542 gemeinsam mit dem Pfarrer Heinrich

Rode zu Weckesheim (einer Filiale Wölfersheims) und drei weiteren Altaristen dem Grafen Philipp von Solms

seinen Anteil am Zehnten zu Wohnbach verkauft.

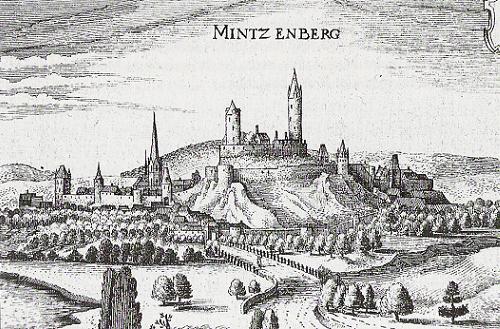

Ansicht von Münzenberg, Matthäus Merian, 1655

Münzenberg

(Friedberg / Frankfurt)

Aus

Münzenberg, etwa 15 Kilometer nördlich von Friedberg,

stammt eine Linie der Familie, die mit Wenzel (Werner)

Hartart beginnt,

dessen Nachkommen unter dem Namen Hartert (Hartterdt, Hardtert, Hardert) erscheinen (vgl. Geßner S.

40, PDF).

Wenzels noch in Münzenberg getaufter Sohn Johann,

ein Schneider, wird später Bürger zu Friedberg, wo er sich 1596

mit Margaretha Marckel und 1613 in zweiter Ehe mit Maria Heller

verheiratet. Er stirbt vor 1644 und hinterläßt einen 1618 in

Friedberg geborenen Sohn Johann Philipp. Dieser, ebenfalls Schneider und Posamentenmacher,

wird 1643 Bürger zu Frankfurt (vgl. Bürgerbuch) und verheiratet

sich dort im darauffolgenden Jahr mit Anna Germain. Sein Grab findet

er 1682 in Sachsenhausen. Ihm können ein Sohn sicher, zwei Söhne

aufgrund ihres Alters und Berufs sehr wahrscheinlich zugeordnet

werden:

- Sicher der Schnürmacher Johann

Adolph Hartert, der 1656 in Frankfurt geboren wird und dort 1687

stirbt; aus seiner 1679 geschlossenen Ehe mit Anna Margaretha Leinig

geht eine Tochter, Maria

Katharina, hervor (*1685, †1745), die sich 1711 mit dem

Posamentierer Jakob Ströhlein verheiratete und im Jahr 1729

zusammen mit ihrem Mann ein Haus in der Frankfurter Borngasse kaufte

(Institut für Stadtgeschichte Frankfurt, Hausurkunden 1.362; noch

heute besteht in Frankfurt das Modehaus Ströhlein, das der

Frankfurter Bürger und Handelsmann Johann Christian Ströhlein im

Jahre 1839 als Spezialgeschäft für Damenstrickwaren und

Herrenmoden gründete).

Ein Posamentierer Christoph Hardart, „filius civis“, wird

1680 Frankfurter Bürger (vgl. Bürgerbuch); er ist wohl identisch mit

einem 1718 genannten Posamentierer Johann Christoph Hartert

(Institut für Stadtgeschichte Frankfurt, Criminalia: Akten 2.955).

Ein Posamentierer Johann Balthasar Hartert, „filius civis“,

wird 1682 Frankfurter Bürger und ist mit einer Frau aus Straßburg

verheiratet (vgl. Bürgerbuch).

Ansicht von

Butzbach, Matthäus Merian, 1655

Butzbach

Mit

den Münzenberger Hartart / Hartert eng verwandt dürften aufgrund

der Wappengleichheit (Knodt 1943, Sp. 71) die Hartart

in Butzbach sein. Heinrich Hartart (Hartter) ist 1560 und 1561 in den Butzbacher

Stadtrechnungen genannt, 1567 noch einmal als Pate; er war mit einer

namentlich nicht bekannten Frau verheiratet.

Guntram

Hartart, zwischen 1560 und 1574 in den Stadtrechnungen als

Schmied und Uhrsteller bezeugt, war Ratsherr und 1567 Bürgermeister

zu Butzbach. Er starb, wie zwei seiner Kinder, 1574 an der Pest; seine Witwe Eva

heiratete 1575 in zweiter Ehe Balthasar Hellfich. Die 1564 geborene Tochter Kunigunde

überlebte beide Eltern, heiratete 1582 in erster Ehe den Schmied Henrich

Geutz, auch Getzeschmidt, aus Grünberg, 1613 in zweiter Ehe Adam

Wißbach, einen Sohn des Stadener Amtmanns Hermann Wißbach, und

starb 1616. Da Guntrams erste Kinder 1562 und 1563 zur Welt kamen,

kann man für ihn selbst ein Geburtsjahr um 1540 ansetzen; Heinrich

könnte dann entweder der Vater oder ein Bruder, sicher aber kein

Sohn Guntrams gewesen sein (alle Daten nach Müller, vgl. dort Nr.

499, 552, 599 und 1760 und Register S. 325).

Petterweil

(Okarben / Kloppenheim / Frankfurt)

Als

ein weiterer Abzweig der Münzenberger / Friedberger Linie kommen

ferner die Hartert aus

Petterweil in Betracht (vgl. Herzfeldt); der Ort liegt wenig nördlich

von Frankfurt an der von Friedberg herkommenden Straße. Kaspar

Hartert (Harttardt, Harttert) ist 1607 Bürgermeister zu

Petterweil (Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, Urkunden der

Grafschaft Solms-Rödelheim HStAD Best. B 9 Nr. 2474) und wird dort

1594 (im Register der Türkensteuer, vgl. Steitz) und 1633 genannt (Kirchbau-Rechnung zu Petterweil vom Jahr 1633, Archiv der Stadt

Karben, Abt. Petterweil).

Wohl Kaspars Sohn ist Wendel Hartert (Harttert,

Hartrad, Harthart, *Petterweil um 1595, †Okarben 1656/58), der

1624 mit seiner Ehefrau Katharina (†Okarben 1671) in Petterweil

erwähnt wird (Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, Urkunden der

Deutschordenskastnerei Kloppenheim und des Deutschhauses

Sachsenhausen, HStAD Best. B 7 Nr. 172). Er ist bis etwa 1643

Hofmann in Kloppenheim, wo er im selben Jahr als Schultheiß des

Deutschen Ordens genannt wird (Hessisches Staatsarchiv Darmstadt,

Deutschordenskastnerei Kloppenheim, HStAD Best. F 12 Nr. 6/1). In

den Jahren 1648, 1651, 1652, 1654 ist er zu Okarben als „kayß[erlicher]

Burgk Friedtberg Greven“ (Untergrefe bzw. Grefe, d.h. Amtmann, der

Burg Friedberg) genannt, 1656 als „jetziger Hofmann“ (Hessisches

Staatsarchiv Darmstadt, Urkunden der Grafschaft Solms-Rödelheim,

HStAD Best. B 9 Nr. 1871, außerdem Knodt 1943 und Barnas, dort auch das Siegel Wendels, sowie

Mitteilung von Rita Grimm, Bad Vilbel, auf Grundlage der Kirchenbücher

von Okarben). Wendels Kinder sind:

- Johannes Hartert (*Okarben um 1629, †Frankfurt 1686, gen.

1645 Johann Harttert, Johann Harttart, 1651 Johannes Hardert, Johann

Hartert). Er heiratet 1651 in Frankfurt die

„Jungfraw“ Anna-Helena Fischer (ca. 1625-1673); im Bürgerbuch

der Stadt Frankfurt erscheint er 1651 als „Johann Hartert aus

Kloppenheim“, Krämer, der am 22. April dieses Jahres den Bürgereid

schwört und sein Bürgergeld bezahlt. Später wird er in Frankfurt

als „Gewand-Crämer (Duchhändtler) aus Ocarben“ genannt, 1678

als „Haußmeister im Leinwandthauß“ und Bürger. Mit seiner

Frau hat er zwei Töchter:

>1 Anna Maria (*um 1651) und >2

Magdalena

Elisabetha (1655-1733), am 23. April 1678 in Frankfurt

verheiratet mit dem Güldenlederbereiter

und Kissenmacher Johann David Hess, *Frankfurt 1650 als

Schuhmacherssohn, †ebd. 1700 (Informationen von Wolbert G.

C. Smidt, Hamburg, April 2009, auf Grundlage der Kirchenbücher

Frankfurt im Frankfurter Institut für Stadtgeschichte; vgl. auch Wolbert

G. C. Smidt: Familie von Lange. Von Krieg und Revolution zum Turmzimmer des

Philosophen, Ms. Berlin 1994, o. S., worldroots.com/brigitte/tmp/chroniklange1.doc).

Anna Katharina, geb.

Hartert, Gattin des Hofmeisters zu Rödelheim,

J. Heinrich Mohr, die 1679 ihre ererbte Mühle auf der Nidda zu

Okarben mit allen Rechten und Pflichten an den Mainzer Erzbischof

Karl Heinrich von Metternich und seinen Bruder Philipp abtritt

(Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, Mittelrheinische

Reichsritterschaft, HStAD Best. F 1 Nr. 83/6).

Verschiedene Materialien zu diesem Petterweiler Zweig (Auszug aus

dem Petterweiler Ortfamilienbuch von C.-D. Herzfeldt sowie

Urkundenregesten) sind als PDF

zusammengestellt.

Frankfurter

Hartert

Die

Zuordnung der zahlreichen sonstigen Hartert, die im 17. Jahrhundert in

Frankfurt am Main auftauchen, zu den verschiedenen Linien ist nicht ganz einfach. So mag ein Anton Harttert, der

1627 als Schreinergeselle aus Obereschbach (?) nach Frankfurt kommt

und dort nach seiner Heirat mit Margarethe (…) Bürger wird,

ebensogut aus dem Friedberger wie dem Petterweiler Ast oder sogar

aus einem der Zweige im Taunus (s.u.) stammen. Er wird 1637 als

Schreiner in Frankfurt erwähnt, ein Johann Harter, „filius

civis“, Schreiner, 1670 Frankfurter Bürger (vgl. Bürgerbuch),

ist vielleicht sein Sohn.

Der

1688 genannte Frankfurter Bierbrauer Johann

Christoph Hardert (Hessisches Staatsarchiv Darmstadt,

Siegelnachweise (R 21 G), Signatur: A 3 Nr. 282/48) ist wohl

identisch mit dem 1681 in Frankfurt verheirateten Bierbrauer

desselben Namens (vgl. Bürgerbuch), wohl aber nicht mit dem

gleichnamigen Posamentierer (s.o.); ein 1682 an der Universität Jena

immatrikulierter und 1688 wieder in Frankfurt genannter Samuel Hardert (Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, Siegelnachweise

(R 21 G), Signatur: A 3 Nr. 282/48) könnte sein Bruder gewesen

sein. Ihrem Alter nach ließen sich beide sowohl als Söhne des

Schreiners Johann Harter aus der Obereschbacher Linie wie als Söhne

des Krämers Johann Hartert aus der Petterweiler / Kloppenheimer

Linie einordnen; das eine ist freilich so spekulativ wie das andere.

Die

Linien im Taunus I: Die Hartart in Eschbach und Wernborn

Eschbach

Ein

weiterer Zweig der Familie kam im 16. Jahrhundert nach Eschbach im

Taunus (heute zu Usingen), nicht weit westlich von Friedberg.

Ursache für die Umsiedlung war vielleicht auch hier wieder die

Besetzung eines Beamtenpostens: denn der erste in Eschbach fassbare

Familienangehörige, Johann Harterd, ist dort Schultheiß des Grafen Philipp III. von Nassau-Weilburg

(reg. 1523-59), als sein Sohn

Hartmann Hartart 1543 ein Studium in Marburg aufnimmt

(Hartert, S. 179) und als

„Hartmannus Hartardus Eschbachen(sis)“ in die dortige Matrikel

eingetragen wird.

Hartmann tritt später als gräflicher Rat in die Dienste des Hauses

Wied und ist um die Mitte des 16. Jahrhunderts auf dem Wetterauer Grafentag viele Jahre lang Gesandter des Johann IV. zu Wied-Runkel (Schmidt, S. 60). Dieser Graf Johann (reg. 1538-1581) war ein Enkel des Grafen Wilhelm von Nassau-Dillenburg, in dessen Diensten der Stammvater der nassauischen Hartert, Friedrich Hartart, stand, und heiratete 1543 eine Stiefschwester des Dillenburger Grafen Johann VI., des späteren Dienstherrn von Friedrich Hartarts Sohn Wilhelm

(s.u.).

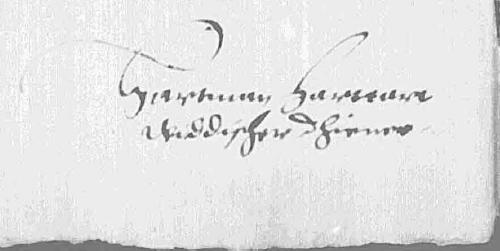

Unterschrift

des gräflich wiedischen Rates Hartmann Hartart. Aus einem Brief

Hartmanns an Wilhelm von Oranien, mit dem er Wilhelm die Kopie eines Briefes der Margarethe von Parma an Johann von

Wied zusendet. Breda, 28. Februar 1562. Königliches Hausarchiv Den Haag

Brief als PDF | Quelle: http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/WVO/brief/4187

Johann Harttart,

verh. mit Eve […], 1591-1626 Landschreiber und Kirchenpfleger zu Dierdorf (Gensicke 1960, S. 520, Anm. 80), war vielleicht sein Sohn, da Dierdorf nicht weit von Wied entfernt im Westerwald liegt. Johann war Amtsnachfolger Kunos

von Hoff, der 1594 sein Vetter genannt wird; vermutlich war Johanns Mutter also eine geborene von

Hoff, und zwar eine Schwester von Kunos Vater Johann, 1549 Schultheiß zu Schupbach, und Tochter des Dietrich

im Hof (†1527),

zuletzt Pastor zu Hundsangen und Vikar im Stift Limburg. Die Familie

von Hoff (oder im Hof) war eine unebenbürtige Seitenlinie des

niederadligen Geschlechts derer vom Hof von Dehrn, eines Zweiges der Herren von Dorndorf-Dehrn (vgl. Gensicke 1960 und 1968).

Kuno ist zwischen 1594 und 1605 als

Rat der Obergrafschaft Wied bezeugt, sein Bruder Johann 1566 und

1569 als Kanzleiverwandter und Landschreiber zu Altwied; dies passt

ins Bild, denn sofern die Vermutung stimmt, dass Johann Hartart ein Sohn des wiedischen Rates

Hartmann Hartart war, wären Johanns Vettern Kuno und Johann von

Hoff Hartmanns Neffen gewesen. Kunos Sohn Georg (Hartmann Hartarts

verm. Großneffe) war 1618-1630 Schultheiß zu Dierdorf; eine seiner

Enkelinnen (†1675)

heiratete dort Wilhelm Kaulbach aus der Familie des gleichnamigen

Malers (vgl. Gäbler). Zu Hartmanns direkter Nachkommenschaft mag

noch ein Ludwig Harttertt

gehören, der im 16. Jahrhundert im Kloster Marienstatt im Westerwald,

nordöstlich von Dierdorf, als Mönch nachgewiesen ist.

Burg

Altwied, historische Ansichtskarte

Weitere

Nachrichten über diesen wiedischen Zweig der Eschbacher Hartart

fehlen. Allerdings kommt noch im 17. Jahrhundert in Blasweiler, etwa

30 Kilometer westlich von Wied, ein Johann

Peter Hartert vor (*Blasweiler ca. 1665), der sich am 7.

Januar 1694 in Kröv (bei Traben-Trarbach an der Mosel) mit Anna

Maria Fritzen aus Kröv verheiratet und am 14. Juli 1718 in Kövenig

(bei Kröv) stirbt. Aufgrund seines Geburtsortes ist er wohl nicht

zu den Hartert im Trierischen zu rechnen (s.

dort); andererseits gibt es in Kövenig schon früher Familien

des Namens Harter (Johann Harter, *1640, verh. mit Agatha Koll, und

Johann Harter, *1670). Matthias

Hartert, (*Kövenig ca. 1695, verh. vor 1720 mit Anna Margaretha

Stuppi) dürfte Johann Peters Sohn gewesen sein; seine Kinder sind:

Anna Christina (*1722, verh. 1743 mit Johann Vogt), Anna Elisabeth (*1732,

verh. 1. 1753 mit Johann Moseler, 2. 1769 mit Nikolaus Rieth), Anna Maria

(*1726, verh. 1. 1749 mit Franz Wilhelm Troner, 2. 1759 mit Johann Peter

Weber), Christian (*1720), Johann (*1729) und Maria Johanna (*1736,

verh. 1759 mit Peter Daun).

Nachweise

Hartert in Kröv online

| PDF

Hingewiesen

sei in Zusammenhang mit diesen ursprünglich Eifeler Hartert noch

auf weitere Namensträger, die sonst nicht recht zuzuweisen sind: in Boppard/Oberwesel

lassen Matthias

und Catharina Hartart 1691 ihre Tochter Maria Catharina taufen;

und schon

1635 wird in Sankt Laurentius zu Trier die Margarethe, Tochter des

Petrus Hartart und seiner Frau Agnes (aus Kempenich) getauft.

Beide Funde sind insofern interessant, als zur Herrschaft Kempenich

sowohl der Ort Blasweiler als auch ein Allod bei Oberwesel

gehörten; die Herrschaft Kempenich war zwar im Mittelalter im

Besitz den Wieder Grafen, ging aber später an die Grafen von

Isenburg, fiel dann als erledigtes Lehen an das Trierer Erzstift

zurück und war von diesem seit 1581 an die Herren und Grafen von und zu Eltz-Kempenich

verpfändet.

Nicht nachvollziehbar ist, wie ein bereits 1522 in den Reichsregisterbüchern Kaiser Karl V. genannter

Petrus Harttert in Bonn zur Familie steht (Groß Nr. 2302). Er war Priester der Diözese Köln, und zwar zu einer Zeit, als Hermann von Wied auf dem Kölner Erzbischofsstuhl saß. Hartmann Hartarts Dienstherr Johann IV. von Wied war

dessen Neffe, doch führt dieser Hinweis nicht recht weiter, da die Dienstverhältnisse der Eschbacher Hartart zum Haus Wied ja erst in den 1540er-Jahren einsetzen.

Vielleicht

zu den Hartart aus Eschbach, vielleicht auch zu den nassauischen Hartart (Hartert,

s.u.) wäre schließlich ein Wigand

Hartard zu zählen, der seit 1592 Schüler am Paedagogium zu Marburg und

möglicherweise später auch Student an der dortigen Universität

ist. In der Marburger

Matrikel erscheint er allerdings als „Wigandus Hartardus

Obderdeensis“ - gemeint sein dürfte der Ort Oberdens bei

Eschwege. Insofern wäre auch ein Zusammenhang mit den

Hartrad um Eschwege (mehr)

oder Alsfeld (mehr)

denkbar, von denen freilich seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts

sonst keine Nachrichten mehr vorliegen.

Wernborn

In

Wernborn, dem Nachbarort Eschbachs, sind die hessischen Hartart

bis heute zuhause. Im Unterschied zu den übrigen Taunuslinien der

Familie gehören sie dem katholischen Bekenntnis an, seit Kurmainz

hier ab 1581 gegenreformatorisch tätig wurde. Die Herrschaft

Kransberg (die auch Wernborn und Pfaffenwiesbach umfasste) war

seitdem eine katholische Enklave inmitten überwiegend evangelischer

Territorien. Aus

Wernborn stammt Johannes Anton Hartart (1692-1764, verh. mit

Anna Elisabeth …), dessen Söhne die Familie fortsetzen (Daten

nach der von Thomas Halter zusammengestellten Stammliste):

- Matthias

Hartart (*um 1729, verh. mit Anna Margaretha Ludwig) mit den

Söhnen

>1

Nikolaus (1767-1832, verh. mit Anna Maria Wirth) und >2

Konrad (1772-1835); aus Konrads Ehe mit Anna Maria Bodenröder gingen die Söhne

(a) Anton (1800-1870, verh. mit Elisabeth Engelländer, mit

den Kindern (I) Franz, 1841-1869, und (II) Maria Anna, *1845,

verh. mit Anton Johann Maibach),

(b) Augustin (*1805, verh.

mit Catharina Becker) und

(c) Heinrich (1810-1888, verh. mit

Anna Maria Catharina Maibach, mit sieben Töchtern und dem Sohn Christoph,

*1844) hervor;

Johannes

Hartart (1733-1785, verh. 1. mit Eva Catharina Heid, 2. mit

Angela Maria Müller), dessen drei Söhne alle im Kindesalter

starben.

Die

Gründer zweier weiterer Wernborner Linien sind vermutlich ebenfalls Söhne Johannes

Antons:

Nikolaus

Hartart (1721-1788, verh. mit Maria Catharina Dinges), der

1759 Trauzeuge bei der Heirat des Johannes Hartart und der Eva

Catharina Heid. Von ihm aus läuft der Zweig über drei Söhne

weiter:

>1 Anton (1746-1816,

verh. mit Angela Maria Lotz), mit den Söhnen

(a) Kasimir (1778-1840,

verh. mit Katharina Schreiber, drei Töchter) und

(b) Anton (1791-1853, verh.

mit Juliana Dillmann);

>2 Kaspar I.

(1758-1818, verh. mit Maria Anna Wenz), dessen Sohn

(a) Kaspar

II. (1790-1862, verh. mit Elisabeth Bernard) die Söhne

(I) Johann

Joseph (*1823, verh. mit Elisabeth Paridon) und

(II) Johann

Friederich (*1829, verh. mit Elisabeth Friedrich, mit den Söhnen

(IIa) Peter Joseph, *1857, (IIb) Johannes, *1862,

(IIc) Balthasar,

1865-1950, und (IId) Johann Heinrich, *1868) hinterließ; schließlich

>3 Philipp (1764-1814, verh. mit Anna Margaretha Brendel),

dessen Sohn

(a) Johann Philipp (1799-1858) aus seiner Ehe mit

Maria Anna Diehl die Söhne

(I) Johann Joseph Wilhelm (*1838) und

(II) Anton Heinrich (*1829, verh. mit Angela Maria

Schmitt, mit Sohn (IIa) Nikolaus Christoph, *1864) hatte.

Ludwig

Hartart (1725-1790, verh. mit Maria Christina Wirth), dessen

Sohn

>1 Johannes (1765-1828, verh. mit Anna Maria Dinges) die

Linie fortsetzte: mit einem Sohn

(a) Nikolaus (1790-1866, verh.

1. mit Elisabeth Christina Müller, 2. mit Eva Sattler) sowie den

Enkeln

(I) Christian (1813-1851, verh. mit Maria Katharina

Maibach, mit dem Sohn (Ia) Johann Philipp Georg, *1840, verh. mit

Philippine Lauth, sowie dessen Sohn (A) Georg Jakob, *1873); und

(II) Johann

Georg (*1829, verh. mit Anna Maria Sommer, mit dem Sohn (IIa) Jakob,

*1872, verh. mit Maria Katharina Carolina Heid).

Einen

eigenen Zweig der Wernborner Hartart bilden die Hartard und

Hardardt in der Pfalz, die mit Nikolaus Hartard (*um 1660) und

seinen Söhnen Ludwig, Johannes und Johannes Georg beginnen (mehr).

Nicht

klar zuzuordnen sind Franz Reinhard Hartard,

der 1675 als „ausländer“ das Kasseler Bürgerrecht erwirbt; Matthias

und Catharina Hartart,

1691 in Boppard/Oberwesel (s. auch oben bei den

Hartart aus Eschbach); Sylvester und

Anna Margaretha Hartart, deren Tochter Maria Eva 1710 in Sankt

Emmeram zu Mainz die Taufe erhält; Margaretha Hardart, die

sich 1705 in derselben Kirche mit Gotthard Fabricius verheiratet;

sowie Friedrich Hartard (*um 1720 in Lorch am Rhein), dessen

Sohn Simon 1779 in Ulmen (Eifel) Anna Margaretha Klutsch

ehelicht.

Eine

Stammliste der Wernborner Hartart im 17., 18. und 19. Jahrhundert

hat Thomas Halter zusammengestellt (Kurzversion

als PDF); die folgenden Links verweisen

auf die entsprechenden Seiten bei rootsweb.com:

Namensliste

Nachkommen

Johannes Anton Hartart (1692-1764)

Nachkommen

Nikolaus Hartart (1721-1788)

Nachkommen

Ludwig Hartart (1725-1790)

Die

Linien im Taunus II: Die Hartert und Hardert aus Griedelbach

Wohl als ein

Seitenzweig der Eschbacher Hartart anzusehen ist eine evangelische

Familie Hartert (Hardert), die seit dem 16. Jahrhundert in

dem kleinen Taunusort Griedelbach (zwischen Wetzlar und Usingen,

wenige Kilometer westlich von Butzbach) nachweisbar ist und zu deren

Nachkommen die noch blühenden Hartert in Wetzlar ebenso gehören

dürften wie die Papiermacherfamilie Hardert aus Brandoberndorf.

Griedelbach

Zuerst kommt in Griedelbach ein Bernhard

Hartert vor, der ausweislich der Lebensdaten seines ältesten

Sohnes um das Jahr 1540/50 geboren sein muss. Als Kinder sicher

zuzuweisen sind ihm

- Anna (gen. 1595),

- Maria (gen.

seit 1606) und

- Wilhelm (gen.

seit 1614), möglicherweise auch

- Nikolaus

(gen. als Taufpate 1595) und

- Christian

(mit einem Sohn Johannes,

*1605).

Ein weiterer Sohn Bernhards,

Johannes (gen. als Taufpate seit 1594), ist wohl derselbe Johannes Hartert,

der mit seiner Frau Katharina folgende Kinder hat:

>1

Wilhelm (1603-1677), gräflich solmsischer Schultheiß und

Gerichtsschöffe zu Kröffelbach, einem Nachbarort Griedelbachs, mit

den Kindern

(a) Anna Elisabeth

(*1620),

(b) Johannes

(*1622)

und

(c) Johann Wilhelm

(*1624),

>3 Hartard (1607-1678) mit dem Sohn Johannes (*1633),

Noch

unverbunden neben diesem Stamm finden sich in Griedelbach: Wilhelm

Hardert (gen. als Taufpate 1621) und sein Bruder Johann Georg (gen. als Taufpate in Griedelbach 1620, in Oberquembach

seit 1626, mit den Söhnen Wilhelm,

*1621, und Johannes,

*1625); in Niederwetz, nördlich von Griedelbach: Christoph

Hartert (gen. als Taufpate 1709) und Johann

Wilhelm Hartert (als Schultheiß des nassauischen Teils von

Niederwetz, mit einer 1706 in Oberwetz verheirateten Tochter Anna Barbara).

Die Daten

der Griedelbacher Hartert verdanke ich Karl Georg Müller, der sie

mir aus dem von Gerhard Hein herausgegebenen Ortsfamilienbuch von

Oberwetz und Griedelbach sowie zwei weiteren Quellen

zusammengestellt hat (PDF).

Dorfstraße in Brandoberndorf, undatiert (Quelle: Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen,

Historische

Bilddokumente) | große

Ansicht

Die

Papiermacher aus Brandoberndorf,

später in Oberstedten

In

Brandoberndorf, dem südlichen Nachbarort Griedelbachs, erscheint

die Familie erstmals mit einem Nikolaus

Hartert, dessen Sohn

- Johann

Heinrich sich dort im Jahr 1667 mit Anna Ursula Scheid

verheiratet. Etwa zur selben Zeit findet man einen

- Heinrich

Hartert mit den Kindern

>1

Anna

Elisabeth (1672-1704) und

>2

Johann

Bernhard (gen. als Taufpate 1698), einen

- Bernhard

Hartert (mit einer 1708 als Taufpatin genannten Frau Anna

Margaretha) sowie einen

- Johannes (I.) Hartert (*um 1650) –

alles möglicherweise weitere Söhne des Nikolaus. Dieser

letztgenannte Johannes (verh. 1. mit Anna Elisabeth Sutor, 2. mit

Maria Hoffmann) zieht um 1690 mit Frau und Kindern von

Brandoberndorf nach Köppern (bei Okarben) und kauft dort die seit

dem 30jährigen Krieg verfallene Hüttenmühle (genannt Waldmühle),

um sie als Papiermühle neu zu errichten. 1703 veräußert er das

Anwesen und geht mit seiner Familie nach Oberstedten (bei Bad

Homburg), wo er erneut eine Papiermühle erwirbt: die Hardertsmühle

(s.u.),

die später als Hotel und Ausflugslokal betrieben wurde. Sein Tod fällt

in das Jahr 1707. Von seinen Kindern aus zweiter Ehe setzten diesen

Ast fort:

>1

Johannes II. Hardert (1678-1748, Lumpensammler auf der

Oberstedtener Papiermühle, verh. mit Anna Margaretha Hector) mit

einem Sohn

(a) Johann Martin (*1727);

>2

Johann Eberhard Hardert (*1680, Papiermacher in Köppern,

verh. mit Anna Catharina Düringer) mit den Söhnen

(a) Johann Conrad

(*1705),

(b) Joseph (1706-1764, Lumpensammler in Oberstedten,

verh. mit Catharina Schneider) und

(c) Johannes (*1709); und

>3

Johann Philipp I. Hardert (1686-1758, Müller in Köppern und

Oberstedten, verh. mit Anna Elisabetha Dott); von dessen Söhnen

(a)

Johann Peter (1719-1750) und

(b) Johann

Michael (1716-1768, Papiermacher zu Oberstedten, verh. 1. mit

Anna Catharina Braun, 2. mit Anna Catharina Völcker, 3. mit Ursula

Elisabetha Fischer) setzte

Johann Michael die Linie fort: mit dem Sohn aus erster Ehe,

(I) Johann

Peter (*1738, Papiermüller zu Oberstedten, verh. mit Anna

Elisabetha Deissler), und dessen Sohn (Ia) Philipp Wilhelm (*1765);

sowie den Söhnen aus zweiter Ehe

(II) Johann Christoph (*1756),

(III) Johann

Friederich (*1758) und

(IV) Philipp Wilhelm (*1751,

Papiermüller und 1792 Papiermachermeister zu Oberstedten, verh. mit

Anna Justina Eich), von denen Philipp Wilhelm Nachkommen hatte:

nämlich die Söhne (IVa) Johann Friedrich (*1791, gefallen im

November 1812 in der Schlacht von Beresina) und (IVb) Christian Wilhelm

(1784-1853, Papiermacher, verh. 1. mit Anna Christina Schmidt, 2.

mit Christina Magdalena Irmentraut).

Von letzterem stammen: aus zweiter Ehe der Sohn (A) Johann

Philipp II. (*1822, Mühlarzt, verh. mit Maria Agnes Hachmuth)

und dessen Sohn (A1) Johann Philipp III. (*1851), aus erster Ehe

der Sohn (B) Johann Stephan (1808-1894, Landwirt und

Pappfabrikant zu Oberstedten, verh. mit Sophia Ernestina Christiana

Heck) mit den Söhnen (B1) Friedrich Jakob (1843-1919,

Landwirt, Müller und Kutscher, verh. mit Christina Justina

Kleemann), der eine Tochter hinterließ; (B2) Heinrich Karl

(1848-1933), dem letzten Pappdeckelfabrikanten und Gastwirt seines

Namens auf der Hardertsmühle zu Oberstedten (s.u.), der mit seiner Frau

Marie Margaretha Völl vier Töchter hatte (Margartehe, Sophie

Ernestine und Elisabeth sowie die noch als Kind verstorbene Dina); schließlich

(B3) Stephan

Friedrich (1839-1911, Wirt zu Oberstedten, verh. 1. mit

Christina Raab, 2. mit Magdalena Biqué), dessen Söhne beide in die

USA auswanderten:

(B3/1) Friedrich Jakob (1903-1929, verh. mit

Frieda Louisa Daut) zog nach Ohio, wo er die Familie mit den Kindern James Leonhard,

Robert Fredrich und Ruth Ann

fortsetzte;

(B3/2) Friedrich Ludwig (1860-1933, verh. mit

Caroline Atzel) ließ sich ebenfalls in Ohio nieder, in Cincinnati,

wo er neben einer Tochter Katherine (1898-1988, verh. mit Dr.

William Charles Heinz) fünf Söhne hatte: (I) Fred I.

(1883-1961), verh. mit Lillian Miller, mit dem Sohn Fred II.,

verh. mit Elsie Weber, und den Enkeln Kenneth, verh. mit

Miltred VanDarmark, und Norman, verh. mit Shirley Chriest; (II)

Albert I. (1885-1960), verh. mit Lena Frey, mit dem Sohn Albert

II., verh. mit Estelle Bernhard, und dem Enkel Ronald A.,

emerit. Soziologieprofessor, Arizona, verh. mit Linda Blalock; (III)

Edward Louis (1887-1982), verh. mit Marie Rumpke, mit dem Sohn Edward,

verh. mit Artie Marie Burton; (IV) Wilhelm (1895-1986),

verh. mit Estelle Boehner, mit dem Sohn William, verh. mit

Lucy Jenkins, und den Enkeln William, Michael und Denise;

sowie (V) Walter Albert (1903-1977), verh. mit Audrey

Landmeier, mit dem Sohn Jack Walter, verh. mit Faye

Underwood, und den Enkeln Scott Walter und Michael,

verh. mit Trudy Wunnenberg.

Die Stammliste der

Brandoberndorfer und Oberstedtener Hardert folgt weitgehend den

ebenfalls von

Karl Georg Müller zusammengestellten Daten, die online

abrufbar sind: Übersicht

(PDF) | ausführlich

(PDF).

Wetzlar

In

der Wetzlarer Gegend beginnt eine noch bestehende Linie mit Justus Friedrich

Hartert, verh. mit Elisabeth Geier. Sein Sohn

- Johann Heinrich

(*Garbenheim 1875,

†Waldgirmes)

setzt die Familie fort. Aus seiner ersten, 1896 in Dorlar

geschlossenen Ehe mit Anna Elisabetha Bernhardt hat er die in

Garbenheim geborenen Söhne:

>1

Friedrich

(*1897), aus dessen Ehe (1920) mit Luise Schmidt zwei Söhne

entspringen; den jung verstorbenen

>2

Karl (1899-1909) sowie

>3

Christian Wilhelm Heinrich (*1901, †Naunheim 1974),

der aus zwei Ehen, 1922 mit Elisabeth Jung und 1936 mit Katharine Elisabethe

Docter, mehrere Kinder hat, nämlich:

(a)

Willy Christian (*Naunheim 1923,

†ebd. 2005,

ein Sohn) aus erster Ehe; sowie aus zweiter Ehe drei Töchter

und den Sohn

(b)

Günther (1938-1944).

Aus

Johann Heinrichs zweiter, 1904 in Waldgirmes geschlossenen Ehe

mit Elisabetha Becker stammen die in Waldgirmes (3-7) bzw.

Naunheim geborenen Söhne:

>4 Heinrich

(1905-1906),

>5 Gustav (*1905, verh. 1928 in Oberbiel mit Katharine Elisabethe

Meyer),

>6 Adolf (1906-1992, verh. 1932 mit Anna Göbel,

zwei Söhne und zwei Töchter),

>7 Wilhelm (*1908, verh. 1929 mit Katharina Störr,

eine Tochter),

>8 Ernst (*1910),

>9 Otto (1913-1987, verh. 1932 mit Wilhelmine Marie

Küster), mit einem Sohn

(a)

Werner (1932-1980, ein Sohn), und

>10 Albert (1916-1976).

Hierher

gehören auch die beiden in Garbenheim geborenen Gefallenen des Ersten

Weltkrieges: Friedrich Hartert, Musketier des Infanterieregiments 161,

gef. September 1916, und Ludwig Hartert, Reservist des Reserveinfanterieregiments 116,

gef. zwischen Oktober und Dezember 1917. Holger Hartert (*Naunheim

1958) wurde 1999 Leiter des Amtes für Wirtschaft und Liegenschaften der

Stadt Wetzlar, 2000 Geschäftsführer der Wetzlarer Stadtentwicklungsgesellschaft

und ist gegenwärtig (2011) Abgeordneter im Kreistag des

Lahn-Dill-Kreises.

Für

die Daten zu dieser Linie vgl. das Online-Ortsfamilienbuch

Naunheim (PDF).

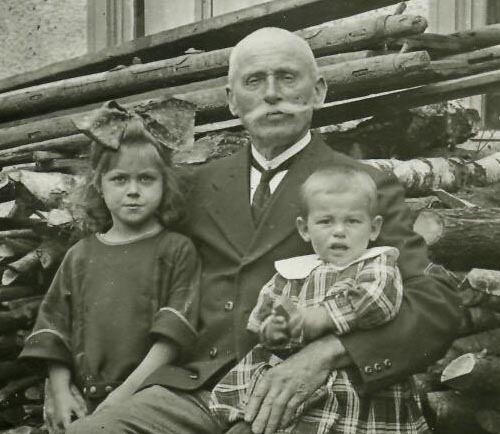

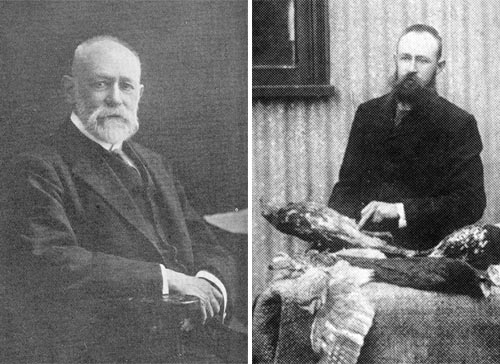

Heinrich

Karl Hardert (1923)

Heinrich Karl Hardert:

Der „Baron“

Über Heinrich Karl Hardert, das

letzte Familienmitglied auf der Hardertsmühle, berichtet ein

Zeitzeuge (freundliche Zusendung durch Christa Lohs, München, deren

Vater - auf der Photographie rechts im Kleidchen mit seiner

Stiefschwester Margot, genannt Sissi - als Kind mit Heinrich Karl

Hardert im selben Haus zusammenlebte):

„Wir

wohnten bei meinen Großeltern in der Metzgerei, mit im Haus lebte

ein Heinrich Hardert, von allen nur Onkel genannt. Einst war er

Besitzer der Hardertsmühle, ein bekanntes Ausflugslokal bei

Oberstedten am Fuße des Taunus, zu dem auch eine Papiermühle

gehörte. In dieser Zeit fuhr er wöchentlich einmal nach Frankfurt

mit seiner Ware und war dadurch fast im ganzen vorderen Taunus

bekannt, nicht zuletzt durch sine imposante Erscheinung. Er war sehr

groß und immer adrett gekleidet auf englische Art. Er wurde auch „der

Baron“

genannt, und das kam so: Vor dem ersten Weltkrieg unternahm der

damalige Landrat des Obertaunuskreises, ein Baron - den Namen weiß

ich nicht mehr -, eine Sternfahrt von Bad Homburg nach Prag.

Heinrich Hardert, wahrscheinlich wegen seiner exzellenten Kenntnisse

über Pferde, wurde gebeten mitzufahren. Bei der Ankunft in Prag

wurde er - wahrscheinlich durch seine Ausstrahlung und sein

Auftreten - als Baron begrüßt, bis man es richtigstellte, wer der

Baron war (der Baron selbst war klein und dick). Von dieser Zeit an

war er aber der „Baron“.

Ich kann mich noch dunkel daran

erinnern, dass wir ein Pferd, aber auch eine Kutsche hatten und auch

des öfteren damit sonntags ausgefahren wurde. Die Kutsche besaß

ein tolles Halbverdeck und stammte aus dem Kaiserlichen Marstall in

Homburg. Sie wurde in den 30er-Jahren an einen Graf Matuschka-Greiffenclau

auf Schloss Vollrads im Rheingau für dessen Mutter verkauft (...).

Die Kutschen-Uhr ist heute im Besitz meines Sohnes Bernd (...). Für

Onkel war ich der Bub. Ich konnte kaum richtig laufen, so nahm er

mich überall mit hin, ob nach Niederursel, Oberstedten oder sonst

wo. Überall hatte er Bekannte und war er ein gerngesehener Gast.

In seiner Zeit auf der Mühle muss

er auch auf die Jagd gegangen sein. Es bestand nämlich auch eine

Verbindung zu Mouson Kosmetik, Frankfurt/Main, von dem er einen

Sekretär hatte. Dieser ist nun im Besitz meines Sohnes Hans.

Wenn möglich, erfüllte er mir

jeden Wunsch. So bekam ich von ihm sehr früh Schlittschuhe, und er

ging auch mit mir im Winter zum Eisweiher. Das tollste Ritual aber

war am Morgen. So etwa um 8 Uhr ging ich in sein Zimmer und

wünschte einen „guten

Morgen“.

Auf dem Nachttisch lag dann immer ein Zehner für mich. Als ich in

die Schule kam, reichte manchmal die Zeit zum „guten

Morgen“-Gruß

nicht aus. Er schimpfte dann den ganzen Morgen, dass ich etwas gegen

ihn hätte und ich bekäme nichts mehr von ihm. Kam ich aus der

Schule, sagte ihm „guten

Morgen“

und entschuldigte mich, bekam ich dann zwei Zehner. Er starb in den

30er-Jahren im Alter von 82 Jahren. Mir aber blieb er immer in

Erinnerung.“

Die

Hardertsmühle bei Oberstedten im Taunus, vor 1900: Heinrich Karl

Hardert mit Frau Margarethe, geb. Völl, und Tochter Margarethe

(*1872)

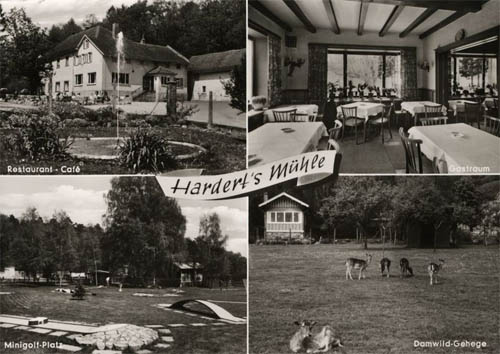

Die Hardertsmühle

Der Taunusbote schreibt 1951

über die Hardertsmühle, die damals noch als Ausflugslokal bekannt

war:

„Stolz

kann die Hardertsmühle auf eine alte Tradition zurückblicken. Das

Jahr ihrer Entstehung läßt sich nicht mehr genau ermitteln, doch

mag sich ihr Rad schon im 17. Jahrhundert gedreht haben.

Ursprünglich lediglich auf den Mahlbetrieb eingestellt, begannen

ihre Besitzer 1732 mit der Pappeerzeugung. 1887 vernichtete ein

Großfeuer das gesamte Anwesen mit Ausnahme der Scheune, die noch

heute erhalten ist. Bei dem Wiederaufbau durch Herrn Heinrich

Hardert wurde der Dornbach in Rohre gefaßt und die Wasserkraft so

wesentlich gesteigert. Das neue Mühlrad wurde schmäler geformt,

erhielt aber mit rund 11 Metern einen Durchmesser, der es zum

größten von Süddeutschland machte. Mit beachtlicher Gewalt schoß

das Wasser in den Rohren acht Meter empor und trieb das in

gesondertem Anbau untergebrachte Rad oberschächtig an. Die ersten

Tannen, die heute die Gartenwirtschaft umsäumen, pflanzte Herr

Hardert ebenfalls zu dieser Zeit, während der alte Nußbaum, der

manchem Ortsansässigen noch gut in Erinnerung sein mag, damals

schon grünte und Früchte trug. Dem von Jahr zu Jahr anwachsenden

Verkehr mußte er jedoch weichen. 1894 [nach anderen Quellen 1892]

nahm die Hardertsmühle mit dem Ausschank von Apfelwein den

Charakter eines Gasthauses an[,] und damit begann für sie eine neue

Zeitepoche, die ihrem Namen mit den Jahren zu seinem heutigen guten

Klang verhalf.“

Im Oktober 1901 verkaufte Heinrich

Hardert das Anwesen an Jean und Margarethe Pflug, die den

Gastbetrieb fortführten und die Wirtschaft erweiterten. Die

Pappdeckelproduktion hielt sich bis ins Jahr 1940, als ein schwerer

Frost die gesamte Mühleinrichtung zerstörte; das Mühlrad wurde

erst 1953 abgebrochen. Karl und Else Braun, die Mühle und Gasthaus

1925 übernommen und bald darauf nochmals vergrößert hatten,

betrieben in der Hardertsmühle seit 1965 neben dem Restaurant auch

ein kleines Hotel; zu Beginn der 1990er-Jahre wurde beides

altersbedingt aufgegeben und die Hardertsmühle zu einem reinen

Wohngebäude umgewandelt.

Beitrag

über die Hardertsmühle in: Angelika Baeumerth: Oberstedten. Eine

Ortsgeschichte, Frankfurt am Main 2000

Die Materialien zur

Hardertsmühle stammen von der privaten Homepage

von Michael Engelbach.

Die Töchter

Heinrich Karl Harderts und Margarethe Völls (++ Bilder anklicken):

(1) Margarethe Hardert und Willi

Wagner als Hochzeitspaar

(2) Sophie Ernestine Hardert (1873-1952)

(3) Sophie Hardert und Nikolaus Bender als Hochzeitspaar (1895)

(4) Elisabeth Hardert (1874-1940)

(5) Elisabeth Hardert und (N.N.) Gertz als Hochzeitspaar

(6) Elisabeth Gertz mit Töchterchen Gertrud

Die

Hardertsmühle 1974

Die Hartert in

Nassau

Ebenfalls dem hessischen Raum nördlich von

Frankfurt benachbart liegt der Ursprung der evangelischen

Beamtenfamilie Hartert

in Nassau. Ihr Stammvater Friedrich Harttart, 1531-1568 gräflich

nassau-dillenburgischer Schultheiß

zu Ebersbach (heute Ewersbach, bei Dillenburg), wird um das Jahr 1500 geboren

(†1568). Ebersbach war das kleinste Dillenburger Amt, erscheint

aber

„noch in Reisehandbüchern des 16. Jhs. als Etappenstation an der wichtigen West-Ost-Verbindung von Köln nach Leipzig

(...). Hier war der Sitz des 1303 erstmals erwähnten Gerichtes (...). Es setzte sich aus einem Zentgrafen bzw. Schultheißen und zwölf Schöffen zusammen, die aus den zehn Gemeinden des Gerichtsbezirkes gewählt wurden. Seine Zuständigkeit umfasste sowohl die

niedere als auch die hohe Gerichtsbarkeit (‚über Hals und Haupt‘). Gerichts- und Richtstätte war ursprünglich der Berg

‚Stein‘ nahe Steinbrücken; erst nach dem Erwerb durch die Dillenburger Grafen 1486 wurde das Gericht in den Ort verlegt, wo die Landesherrschaft im 16. Jh. auch ein Amtshaus angekauft

hatte“ (www.dietzhoelztal.de). Erbauer dieses

Gerichtsgebäudes war Friedrich Harttart: „Er

baut in Ebersbach ein großes Wohnhaus ‚oben an

der Straße‘, gegen Siegen zu, das seine Erben (...) dem Landesherrn

Grafen Johann dem Älteren für 208 Rader Gulden verkauften. Es diente

bis etwa 1850, wo es abbrannte, als Amtshaus.

(...) Ein zweites auf eigener Hofstatt erbautes Haus besaß er ‚in

Dillenburg auf der Hütte‘

(...).“ (Hartert

S. 183f.). Friedrich

Harttart war schon langgedienter Schultheiß, als der hessische Landgraf Philipp der

Großmütige im September 1552, bei seiner Rückkehr aus fünfjähriger

Gefangenschaft nach dem Schmalkaldischen Krieg, in Begleitung des Grafen

Wilhelm von Nassau-Dillenburg im Ebersbacher Amtshaus Station machte.

Bei dieser Gelegenheit erreichten die beiden Fürsten auch eine erste

Einigung in ihrem seit 1500 schwelenden Erbschaftsstreit um die Grafschaft Katzenellenbogen,

der 1557 endgültig beigelegt werden konnte.

Friedrichs Sohn

Hartmann (gen. 1571, 1578, 1588) wird als Gerichtsknecht zu Ebersbach genannt. Sein Bruder

Wilhelm Hartardt (Hartordt, *1530,

†1575

an der Pest) ist zwischen 1568 und 1575

Friedrichs Nachfolger als Ebersbacher Schultheiß. In seine Amtszeit fällt eine bemerkenswerte

Episode (vgl. Vogt-Lüerssen, S. 74ff.):

Fürst Wilhelm von Oranien, ein Bruder des Dillenburger Grafen Johann

des Älteren von Nassau, lebte seit 1567 im Exil in Dillenburg, von wo

aus er den niederländischen Freiheitskampf gegen Spanien organisierte. Anna von

Sachsen, mit Wilhelm in unglücklicher Ehe verbunden, versuchte mit

Hilfe eines niederländischen Rechtsbeistandes, Jan Rubens, die Trennung

ihres Vermögens vom Besitz des Gatten zu erreichen. Am 3. Juni 1570 machte sie sich in Begleitung ihres

Anwalts von Marburg aus nach Siegen auf, wo sie Wilhelm zu einer Unterredung

treffen wollte. Im Ebersbacher Amtshaus verbrachten Anna und Rubens gemeinsam die

Nacht zum 4. Juni (andere Quellen datieren den Aufenthalt auf die

Rückreise am 15. Juni).

Ob die beiden tatsächlich eine intime Beziehung unterhielten und Annas

1571 geborene Tochter Christine (von Diez) somit eine Folge des

Ebersbacher Seitensprungs war, oder ob Wilhelm von Oranien nur einen

Vorwand suchte, um sich von seiner Frau scheiden zu lassen, sei

dahingestellt. Rubens wurde jedenfalls wegen Ehebruchs angeklagt, den er

unter der Folter zugab, und auf der Festung Dillenburg gefangengehalten.

Anna von Sachsen wurde genötigt, die Liebschaft zuzugeben, um das

drohende Todesurteil gegen Jan Rubens abzuwenden; sie blieb bis zu ihrem

Tod im Dezember 1577 in Haft, auch nach Wilhelms erneuter Heirat mit

Charlotte von Bourbon im Jahr 1575. Rubens wurde nach zwei Jahren Haft

aufgrund der ständigen Fürbitte seiner Frau Maria Pypelincks und nach

Zahlung einer hohen Kaution begnadigt, stand aber noch bis 1578 unter

Hausarrest in Siegen. 1577 wurde ihm, der solcherart den Kopf in die

Schlinge gelegt und wieder herausgezogen hatte, in Siegen ein Sohn

geboren: Peter Paul Rubens, der Maler.

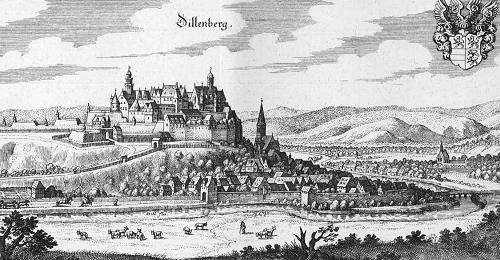

Ansicht von Dillenburg, Matthäus Merian, 1655

Aus Wilhelm Hartardts Ehe mit Juliane Theiß (1553-1623), der Tochter des Herborner

Schultheißen Andreas Theiß, ging eine Tochter Anna Maria (etwa

1574-1643) hervor, die sich nacheinander mit dem nassauischen

Rentmeister zu Herborn, Albert Hankrodt, und dem nassauischen Geheimen

Rat und gräflichen Sekretär Henrich Petri verheiratete; ein Sohn

Wilhelms ist Andreas Hartardt (Hartert, 1570-1630), der nach

einem Rechtsstudium an der Hohen Schule zu Herborn 1599 Stadt- und

Landschreiber zu Hadamar und Ellar wird und von 1600 bis 1630 als

Landschreiber der Grafschaft Diez amtiert. Er heiratet 1592 in

Dillenburg Juliane Wilhelmine Zepper, die Tochter des Herborner

Professors und Oberpredigers Wilhelm Zepper; seine Grabtafel befindet

sich in der Stadtkirche zu Herborn.

Von den drei Söhnen des Andreas wird

- Gottfried

Hartert (†1662) als Nachfolger seines Vaters Landschreiber in

Diez,

- Johann Carl Hartert (†1659)

ebendort Rentmeister; seine Nachkommen erlöschen in männlicher

Linie im Jahr 1730 mit dem Tod des Hahnstättener Pfarrers Johann

Wilhelm

Hartert. Dieser ist 1704 Verfasser einer in Frankfurt gedruckten Leichenpredigt für Johann Nikolaus Freiherrn von

Cronberg, den letzten Herrn auf Kronberg im Taunus (Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel, Signatur 7801, Nachweis im Katalog der fürstlich Stolberg-Stolberg'schen Leichenpredigten-Sammlung, Bd. I, Leipzig 1927). Mit

Johann Wilhelm verschwindet der Name Hartert in Nassau.

Der dritte, jüngste Sohn des Andreas,

-

Anton Hartert (1607-1659),

„geht, wohl weil die Brüder die erstrebenswerten Posten in der

Grafschaft Diez inne hatten, außer Landes nach dem landgräflichen

Hessen“, wo er in Grebenstein bei Kassel Rentmeister wird.

„Für sein

Fortkommen dürfte es nicht ohne Bedeutung gewesen sein, daß er die

Kammerzofe der Landgräfin, der Regentin, heiratet“

(Hartert S. 180.). Sein Sohn

(a) Franz

(1643-1694) wird Bürgermeister zu Grebenstein, dessen Sohn (I) Johann Franz (1668-1734)

Metropolitan zu Sontra, dessen Sohn (Ia) Dietrich

Philipp (1699-1774) schließlich Rentmeister zu Hersfeld.

Lic.

iur. Dietrich Philipp Hartert 1737 (1699-1774), Rentmeister zu Hersfeld

Ebenfalls zu dieser

Linie (oder zu einem der Taunus-Zweige) gehört möglicherweise ein 1600 in Camberg

(westlich von Usingen, nahe Hahnstätten) genannter Hermann Harttert,

der in der Familienchronik Eduard Harterts

(s.u.) nicht erscheint. Zu einem 1592 am Marburger

Paedagogium erwähnten Wigand Hartard s.o.

bei den Hartart aus Eschbach.

Die Hartert aus Nassau bestehen noch heute und besitzen in den Harter zu

Dauborn bei Hahnstätten sehr wahrscheinlich einen Seitenast. In

neuerer Zeit gehörten der Familie an: der

deutsch-britische Ornithologe Ernst Hartert (1859-1933 | s.u.),

ein Ur-Ur-Ur-Enkel des Hersfelder Rentmeisters Dietrich Philipp; der Hamburger Oberstaatsanwalt

Eduard Hartert (*1877), der die Hartertsche Familienchronik verfasste und dessen Tochter Heike sich 1938 mit dem Direktor des Tierparks Hagenbeck, Carl-Heinrich Hagenbeck, verheiratetet; sein Bruder

Wilhelm Ferdinand (*1880, †Bad Tölz), 1922 a.o. Professor an der chirurgischen Universitätsklinik in Tübingen und 1923 Direktor des Mecklenburgischen Landeskrankenhauses in Neustrelitz; sowie dessen Sohn

Hellmut, während seines Medizinstudiums in München einige Jahre lang Freund und Zimmerkollege Hans Scholls, später Oberarzt der Medizinischen Universitätsklinik in Heidelberg und Professor, seit 1962 Chefarzt der Inneren Abteilung des Städtischen Krankenhauses in Kaiserslautern. Hellmuts 1958 in Heidelberg geborener Sohn

Daniel ist seit 2009 Vorsitzender der Geschäftsführung der Bayer Business Services GmbH, eines Tochterunternehmens der Bayer AG in Leverkusen.

Die

von Eduard Hartert verfasste Familienchronik ist als PDF

abrufbar.

Eduard Hartert: Hartert. In: Deutsches

Geschlechterbuch Bd. 121, S. 178-220

Maike Vogt-Lüerssen: Anna von Sachsen. Gattin von Wilhelm von Oranien, Norderstedt 200, S. 74ff.

Ernst

Hartert (1859-1933)

Der Ornithologe Ernst Hartert

Ernst Johann Otto Hartert wurde am 29. Oktober 1859 in

Hamburg als Sohn des königlich preußischen Generalmajors Johann

Karl Peter Hartert (1828-1915) und der Elisabeth, geb. Paysen

geboren; von seinen Onkeln war Heinrich Hermann Otto Karl Hartert

(*1832) österreichischer Offizier, dann in türkischen Diensten in

Istanbul, Franz Karl Hartert (1835-1877) Pfarrer und später

Schuldirektor in Homberg an der Ohm. Sein Großvater, Franz Ernst

Hartert (1799-1868), war Amtsrichter zu Schlüchtern gewesen und

stammte über den Vater Theodor Maximilian (1767-1814) und den

Großvater Johann Franz (1731-1807, Amtmann zu Hersfeld) aus der

Linie des Hersfelder Rentmeisters Dietrich Philipp (1699-1774,

s.o.).

Ernst Hartert war von 1892 bis 1930 Direktor des Walter

Rothschild Zoological Museum in Tring (England) beschäftigt (heute Natural

History Museum at Tring).

Im Auftrag von Lord Rothschild unternahm er Reisen nach Indien, Afrika

und Südamerika. Die Universität Marburg verlieh ihm 1904 die

Ehrendoktorwürde. 1930 kehrte Hartert nach Berlin zurück, wo er am 11.

November 1933 starb. Noch wenige Wochen vor seinem Tod war er zum

Ehrenpräsidenten der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft ernannt

worden. Eine jahrzehntelange Freundschaft verband ihn - trotz der

unterschiedlichen Artbegriffe beider - mit dem Tiersystematiker Otto

Kleinschmidt.

Mit Lionel Walter Rothschild gab Ernst Hartert das

Museumsmagazin Novitates Zoologicae heraus, das zwischen 1894 und

1939 erschien. Neben zahlreichen Artikeln in dieser Zeitschrift veröffentlichte

er u.a.: Aus den Wanderjahren eines Naturforschers. Reisen und

Forschungen in Afrika, Asien und Amerika, nebst daran anknüpfenden,

meist ornithologischen Studien (1902) und Die Vögel der paläarktischen

Fauna (1903–1922).

Mit Francis Charles Robert Jourdain, Norman Frederic

Ticehurst (1873–1960) und Henry Witherby (1873–1943) schrieb er das

Werk List of British Birds (1912); beteiligt war er außerdem an

folgenden Büchern: Katalog der Vogelsammlung im Museum der

Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt am Main

(1891), Podargidae, Caprimulgidae und Macropterygidae (1897), Das

Tierreich (1897), Trochilidae (1900), Über die

Pipriden-Gattung Masius Bp. (1903), Die Vögel Europas

(1920).

Ernst Hartert beschrieb über 1000 Vogelarten neu;

zahlreiche Vogelarten wurden durch ihn erstmals wissenschaftlich

beschrieben, darunter der Borstenrabe (Corvus rhipidurus), die

Amamiwaldschnepfe (Scolopax mira), der Bergbussard (Buteo oreophilus)

und die Riesensalangane (Hydrochous gigas). Die Hartertelfe (Acestrura

harterti), das Hartertfroschmaul (Batrachostomus harterti) und das

Peru-Buntschwänzchen (Phlogophilus harterti) sind nach ihm benannt.

Ernst Hartert war seit 1891 mit Claudia Endris verheiratet,

die ihn überlebte; das einzige Kind aus dieser Ehe, der Sohn Joachim

Karl (*1893), fiel 1916 als englischer Soldat an der Somme.

Bo

Beolens/Michael Watkins: Whose Bird? Common Bird Names and the

People They Commemorate. New Haven/London 2003

Hans

Kelm: Otto Kleinschmidt und Ernst Hartert. Aus ihrem

Briefwechsel 1895-1932. In: Journ. Orn. Bd. 101, 1960, S.

404-471

Herbert

Ringleben: Ernst Hartert – Eine Erinnerung. In: Journ. Orn.

Bd. 125, 1984, S. 81-88 (mit weiteren Literaturangaben)

Erwin

Stresemann: Festschrift Ernst Hartert zum siebzigsten

Geburtstage gewidmet, 1929

Einige

Vermutungen zum Schluss

Möchte

man die möglichen

verwandtschaftlichen Zusammenhänge zwischen den frühen hessischen

Hartart-Linien rekonstruieren, ist man auf die urkundlich erscheinenden

Namensträger angewiesen, deren Reihe natürlich sehr lückenhaft sein kann.

Provisorisch lassen sich aber zumindest einige Überlegungen festhalten. Die

dokumentierten Familienmitglieder lassen sich zu drei größeren Stämmen

gruppieren:

(I)

den Ebersbacher Hartart / Hartert;

(II)

den Eschbacher Hartart mit Seitenlinien in Griedelbach (Hartert),

Brandoberndorf (Hardert) und (vielleicht als Abzweig der Brandoberndorfer

Linie) in Wernborn; sowie

(III)

den Hartart / Hartert in der Wetterau. Als Stammvater dieser dritten Linie

kommen Heinrich oder Guntram Hartart in Butzbach in Betracht. Wenzel Hartart, mit dem

der Münzenberger Ast beginnt, könnte ein Bruder Guntrams oder ein Sohn

Heinrichs gewesen

sein; diese These stützt sich auf die Tatsache, dass die Butzbacher und die

Münzenberger Hartart dasselbe Wappen verwendeten, dieses aber sehr

wahrscheinlich auf Guntram zurückgeht (näheres

dazu). Wiederum eine Generation später tritt die Petterweiler Linie

auf, deren Gründer, der Petterweiler Bürgermeister Kaspar Hartart, somit

ein Sohn Wenzels gewesen sein könnte.

Die Spitzenahnen

der drei Zweige - Schultheiß Friedrich Hartart in Ebersbach (ca. 1500-1568),

Schultheiß Johann Hartart in Eschbach (um 1543) und vielleicht auch

Heinrich Hartart in Butzbach (gen. 1560-1567) -

gehören nicht nur derselben Generation an, sondern stammen ausweislich der

Ämter, die sie bzw. ihre Söhne bekleideten (Wilhelm Hartart Schultheiß in

Ebersbach, Hartmann Hartart gräflicher Rat in Wied, Guntram

Hartart Bürgermeister zu Butzbach), auch aus einem vergleichbaren sozialen Milieu.

Es spräche insofern nichts dagegen, sie als Brüder zu betrachten. Der

Weckesheimer Altarist Bernhard Hartart (1542) und der Wölfersheimer

Schultheißensohn Gernand Hartart (1508 stud. Univ. Leipzig) könnten

ebenfalls hierherzurechnen sein. Die drei Stämme würden somit an dieser Stelle

zusammenlaufen und hätten in dem Wölfersheimer Schultheißen Hartrad (1499

/ 1502) ihren gemeinsamen Stammvater. Da sowohl Johann in Eschbach als auch

Friedrich in Ebersbach je einen Sohn namens Hartmann haben, ließe sich

sogar spekulieren, ob dies nicht auch der Vorname des Wölfersheimer

Schultheißen gewesen sein mag.

Hypothetisch

wäre von hier aus wiederum ein Anschluss an die Hartrad in Hochstadt und

Groschlag möglich, insofern der 1447 und 1452 bezeugte Groschlager

Schultheiß Heinrich Hartrad etwa der Vatergeneration des Wölfersheimer

Schultheißen angehört; auch hinsichtlich der sozialen Stellung beider

Familien wäre dieser Zusammenhang plausibel.

Der

Artikel zur Familiengeschichte als PDF-Dokument:

Stammliste

der Familie Hartart in Wernborn (1692-ca. 1880), zusammengestellt

von Thomas Halter

Stammliste

und Chronik der Familie Hartert aus Ebersbach (= Eduard Hartert: Hartert. In: Deutsches Geschlechterbuch Bd. 121, S. 178-220)

Hartert

in Griedelbach,

zusammengestellt von Karl Georg Müller

Nachkommen

des Johannes Hardert (ca. 1650-1707) in Oberstedten,

zusammengestellt von Karl Georg Müller: Übersicht  |

ausführlich |

ausführlich

Nachkommen des Wenzel Hartart (*ca. 1570) aus Münzenberg (aus: Gerhard Geßner (Hg.): Deutsches Familienarchiv 25. Neustadt a. d. Aisch 1964, S. 40)

Materialien

zu den Hartert aus Petterweil und Okarben (ab ca. 1600)

Hartert

in Wetzlar (Nackommen des Justus Friedrich Hartert, ab ca. 1850)

Familien Hartrad im Mittelalter: Stammtafel I

Familien

Hartart in der frühen Neuzeit: Stammtafel II

Quelle zum Download:

Johann Carl von Fichard genannt Baur von

Eyseneck: Hartrad.

In: Geschlechtergeschichte der Stadt Frankfurt am Main, Ms. um 1810,

fasc. 124, Institut für Stadtgeschichte, Frankfurt am Main

Literatur und Quellen (Auswahl):

Dietrich Andernacht/Otto Stamm (Bearb.): Die Bürgerbücher

der Reichsstadt Frankfurt 1311-1400 und das Einwohnerverzeichnis von

1387. Frankfurt am Main 1955

Dietrich Andernacht/Erna Berger

(Bearb.):

Die Bürgerbücher der Reichsstadt Frankfurt 1401-1470. Frankfurt am

Main 1978

Rolf Bangel et al.: Kröffelbach 1300-2000. Aus der Geschichte eines Dorfes im Solmser Land

Carl Barnas: Bürgerwappen in Friedberg. In: Friedberger

Geschichtsblätter Bd. 9. Friedberg 1931, bes. S. 38

Ludwig Baur (Bearb.): Urkundenbuch des Klosters Arnsburg in der Wetterau, Darmstadt 1851, Nr. 655

Ludwig

Clemm: Beiträge zur Butzbacher Sippenkunde des 14. bis 16.

Jahrhunderts. In: Mitteilungen der Hessischen

Familiengeschichtlichen Vereinigung 5, S. 230-272

Eckhart

G. Franz (Bearb.): Kloster Haina. Regesten und Urkunden. Bd. 2/2, Marburg 1998, Anh. II, Bl. 17 und 17v

Max Foltz (Bearb):

Urkundenbuch der Stadt Friedberg. Bd. 1, Marburg 1904

Wilfried

Gäbler: Der Dierdorfer Familienname Kaulbach. In: Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde, Bezirksgruppe Mittelrhein, Rundbrief 8, 1986, S. 11-15

Hellmuth

Gensicke: Zur Geschichte des nassauischen Adels. Die vom Hof und im

Hof von Dehrn und Limburg. In: Nassauische Annalen, Bd. 71,

Wiesbaden 1960, S. 185-188, bes. Anm. 80

Hellmuth

Gensicke: Bürgerliche und bäuerliche Zweige und Nachkommen nassauischer Adelsgeschlechter.

In: Genealogisches Jahrbuch 8,

1968, S.

41-62

Gerhard

Geßner (Hg.): Deutsches Familienarchiv 25. Neustadt an der

Aisch 1964

Franz

Gundlach (Bearb.): Das Casseler Bürgerbuch (=Zeitschrift des

Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde. Neue Folge, XI.

Supplement). Kassel 1895, S. 81

Eduard Hartert: Hartert. In: Deutsches

Geschlechterbuch Bd. 121, S. 178-220

Gerhard

Hein: Ortsfamilienbuch Oberwetz, Griedelbach, Oberquembach und ab 1717

Niederquembach, Köln 1998

Reinhard Herold et al.: Unser Dorf. su woarsch - su eass. Griedelbach 1258-2008, 2008

C.-D.

Herzfeldt: Historisches Familienbuch Petterweil 1649-1875.

Karben-Petterweil 2001

Hermann

Knodt: Rhein-Mainisches Wappenbuch. Bd. 1: Hessisches

Wappenbuch, 1. Teil, Görlitz 1943, Sp. 71 und Taf. 30

Hermann

Knodt: Wappen blühender Geschlechter des Landes Hessen. In:

Hessische Familienkunde Bd. 2/H. 6/7, Frankfurt am Main 1953, bes.

Sp. 257ff.

Matrikeln der Universitäten Jena, Leipzig und

Marburg

Herbert Meyer: Familienbuch Wölfersheim (= Schriften der

Hessischen familiengeschichtlichen Vereinigung 33), Darmstadt 2001

Hanno

Müller (Bearb.): Familienbuch Butzbach. Bd. 1, Butzbach 2003

Herbert

Ringleben: Ernst Hartert – Eine Erinnerung. In: Journ. Orn.

Bd. 125, 1984, S. 81-88

Georg

Schmidt: Der Wetterauer Grafenverein. Marburg 1989, bes. S. 60

Ekhard Schöffler

(Bearb.): Staatsarchiv Würzburg. Kloster Seligenstadt Urkunden (Urkunden 1139 - 1784), 2003

Helmut

Serowy: Chronik Brandoberndorf. Ein Dorf im Wandel der Zeit, Waldsolms 2008

H.

Steitz: Die Petterweiler Türkensteuer von 1593 und 1594,

Friedberger Geschichtsblätter

|