|

Einführung | Patrizier

| Hessen | Pfalz | Amerika

| Weltweit |

Wappen | Kontakt

|

Einführung

Zusammenfassung

Könnten

Sie das bitte buchstabieren?

Der Familienname

Sonstige

Namensträger

Geographische

Namen

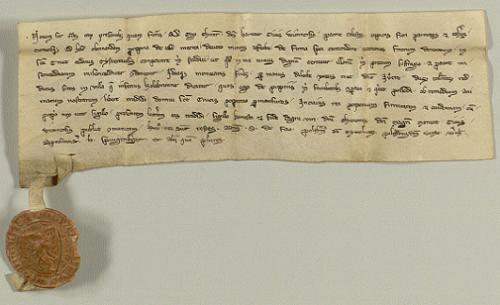

Cum humana memoria

labilis sit et caduca, cautum est, ut ea, que in tempore geruntur,

sub scriptorum apicibus et sigillorum testimoniis firmentur. *

Zusammenfassung

und Übersicht der Familienzweige

Der

Artikel behandelt die Geschichte der Familie Hartard aus der

Wetterau (Hessen), die 1334 in Friedberg, nördlich von Frankfurt am

Main, mit Peter Hartrad erstmals sicher bezeugt ist. Eine Verbindung

zu einem ursprünglich aus Dieburg stammenden Frankfurter

Patriziergeschlecht Hartrad, das von 1254 bis gegen die Mitte des

15. Jahrhunderts urkundlich erscheint, sowie verwandtschaftliche

Beziehungen zu gleichnamigen Familien in Marburg und Rothenburg ob

der Tauber werden diskutiert.

Hessische,

pfälzische und

amerikanische Hartard, Hartart, Hardardt, Hardart, Hartert, Hardert

und Harter

Die

Wetterauer Familie teilt sich in mehrere Linien, die im 16. und 17.

Jahrhundert in den Städten Friedberg, Wölfersheim, Butzbach,

Münzenberg und Petterweil / Okarben, verschiedentlich auch in

Frankfurt, unter den Namen Hartar(d)t, Hartert und Hardert

vorkommen, spätestens am Ende des 17. Jahrhunderts aber sämtlich

ausgestorben sind. Die heute lebenden Nachkommen der wetterauischen

Hartrat scheinen sich zwei Ästen zuordnen zu lassen, deren

Stammväter beide um das Jahr 1500 geboren sind:

- Der Taunus-Ast

beginnt mit Johann Hartart, der 1543 gräflich nassauischer

Schultheiß in Eschbach (bei Usingen) ist, und seinem Sohn, dem

gräflich wiedischen Rat Hartmann Hartart. Auf Johann

gehen wohl die zwei Hauptlinien der Familie zurück:

Die Hartart in Wernborn, die dort noch heute ansässig

sind, mit einem auf Nikolaus Hartart zurückgehenden

Seitenzweig, dessen Mitglieder seit 1712 in der Pfalz unter

den Namen Hartard (in Freimersheim, Kirrweiler und

Harthausen) und Hardardt (in Sondernheim) vorkommen.

Zahlreiche Nachkommen dieser Linie leben heute auch in den

USA; die amerikanische Speziallinie Hardart ist ein

Abzweig der Hardardt in Sondernheim.

Die Hartert in Griedelbach, die mit dem 1604 genannten

Bernhard Hartert beginnen und sich in zwei Zweige spalten: die

noch blühenden Hartert in Wetzlar und die

Papiermüllerfamilie Hardert in Brandoberndorf

(später in Oberstedten), die 1933 mit Karl Heinrich

Hardert im Taunus ausstirbt, in den USA jedoch bis heute

Nachkommen hat.

- Der Nassauer

Ast beginnt mit dem 1568 gestorbenen gräflich nassauischen

Schultheißen Friedrich Hartart zu Ewersbach (bei Dillenburg)

und seinen Söhnen Wilhelm und Hartmann. Die Familie besteht

noch heute unter dem Namen Hartert und besitzt in den Harter

zu Dauborn vermutlich eine Nebenlinie.

Lothringisch-luxemburgische

Hartard, Harter und Hartert sowie Hartard in Chile, England,

Südafrika und Australien

Neben

diesen hessisch-stämmigen Familien stehen noch unverbunden die

Namensträger aus Luxemburg und dem deutschsprachigen Teil

Lothringens, die dort erstmals zu Beginn des 16. Jahrhunderts mit

dem aus Trier stammenden Benediktinerabt Johannes Hartard erscheinen

und spätestens 1611 auch in der Gegend von Diedenhofen (Thionville)

belegt sind. Auf diese Familien lassen sich wohl zurückführen:

- Die noch

blühenden Hartert

im Großherzogtum Luxemburg sowie westlich in der belgischen

Provinz Luxemburg und östlich in der Trierer Gegend, mit mehreren Seitenlinien in den USA.

- Der

Lothringer Zweig, der mit Pierre Hartard

(*um 1625, †1677) in Varize (an der

Deutschen Nied, östlich von Metz) beginnt und über seine

Söhne in zahlreichen Linien bis heute fortgesetzt wird:

der Linie Hartard in Varize, die auf Pierres Sohn Philippe

zurückgeht,der ersten Linie Harter in Tetingen, die von Pierres Sohn Jean François

abstammt,

der zweiten Linie Harter in Tetingen, die Pierres

Sohn Simon zum Stammvater hat,

der Linie des Charles Hartard

(*um 1650), wohl eines weiteren Sohnes Pierres, die in

Niederfillen (Basse-Vigneulles) beginnt und über acht

Söhne in mehreren Linien weiterläuft, nämlich den Harter

in Bibisch (Bibiche), Schemerich (Chémery) und Freisdorf (Freistroff),

die von Charles` Sohn Dominique abstammen und wohl noch

bestehen, sowie den Hartard in Günglingen

(Guinglange) und Niederfillen (Basse-Vigneulles), die sich von

Charles` Söhnen Claude, Nicolas, Jean, Mathias, Mangin,

Jacques und François herleiten und z.T. bis in

die Gegenwart fortgesetzt werden. Vielleicht aus dieser Linie

(oder von den Hartard in Varize) stammen die Speziallinie in

England (gegründet von Leonard Hartard aus Paris, †1893

in London) und die in Chile (die 1897 mit der Auswanderung des

Émile Hartard Marichal aus Metz beginnt); die Familien in

Südafrika und Australien dürfen wohl zu den englischen

Hartard gestellt werden.

Eine

graphische Übersicht der verschiedenen Zweige gibt es als PDF.

König

Hardald Hardråde von Norwegen fällt 1066

in der Schlacht bei Stamford Bridge gegen den englischen König

Harald Godwinson. Englische Buchmalerei aus dem 13. Jh. (Cambridge University Library, Ee.3.59,

fo. 32v)

Könnten Sie das bitte

buchstabieren?

Durchaus

keine seltene Frage bei einem seltenen, vielleicht sogar seltsamen

Namen. Ein Mensch des Mittelalters hätte dieses Problem nicht

gehabt. Vorausgesetzt, er war des Schreibens überhaupt mächtig, hätte

er den Namen einfach dem Hörensagen nach zu Papier gebracht (und

weil man das tatsächlich noch lange so gehalten hat, heißt die

Familie heute nicht nur Hartard, sondern auch Hardardt, Hardart,

Hartart, Hartert oder Hardert). Zumindest aber hätte der

mittelalterliche Schreiber den Ursprung des Namens schnell erraten

und gewusst, dass es sich eigentlich um einen Vornamen handelt, der

aus zwei Wörtern zusammengesetzt ist: nämlich hart, was im

alten Sinne soviel wie ‚kühn, stark‘ bedeutet, und rat,

was den Ratschlag oder den Ratgeber bezeichnet. Ähnlich wie

‚Konrad‘ meint ‚Hartrad‘ also einen kühnen, einen starken

Ratgeber. Bis ins 15. Jahrhundert hinein schrieb man deshalb

‚Hartrad‘ oder ‚Hartrat‘ (sogar ‚Hartrot‘ und ‚Hartrut‘),

ab dem 16. Jahrhundert zunehmend ‚Hartard‘ oder ‚Hartart‘.

In derselben Zeit setzte auch die Verschleifung des Namens ein, die

‚Hartard‘ zu ‚Hartert‘, ‚Hardert‘ oder ‚Harter‘

werden ließ.

Als Personennamen

findet man ‚Hartrad‘ mindestens seit dem 7. Jahrhundert. Ein thüringischer

Graf Hardrad etwa empörte sich 785 gegen Karl den Großen und wurde

nach der Niederschlagung des Aufstandes 786 hingerichtet. Im

heutigen Frankreich begegnet ‚Ardrad‘

im 9. Jahrhundert als Name eines Vizegrafen von Tours (†898) und

eines Bischofs von Chalon (Bischof ca. 890-920). Auch dem norwegischen König Harald III. (*1015, †1066), der als Gründer Oslos gilt, wurde der Name beigelegt. In die Geschichte ist er als Harald Hardråde, der Strenge, eingegangen; er fiel 1066 bei dem Versuch, den englischen Thron zu erobern, in der Schlacht von Stamford Bridge. Ob der

isländische Vor- und Familienname Harðard etymologisch

ebenfalls hierhergehört, weiß ich nicht.

Im

Mittelalter ist der Name vor allem im

südhessischen Raum verbreitet, nicht zuletzt wohl durch das hier

einflussreiche Geschlecht der Herren und Grafen von Merenberg: bei

ihnen ist ‚Hartrad‘ über

zehn Generationen hinweg Leitname, vom Stammvater Hartrad I.

(um 1090) bis zum Letzten des Hauses, Hartrad VII.; auch der

1031 und 1051 genannte Hartrad, Bruder des heiligen Mainzer

Erzbischofs Bardo, gehört vielleicht hierher. Bis zum 18. Jahrhundert

ist ‚Hartrad‘ oder ‚Hartard‘ dann ein nicht eben häufiger, aber vor

allem in Südwestdeutschland durchaus nicht ungewöhnlicher

Taufname. Während der Regierungszeit des Mainzer Erzbischofs Damian

Hartard von der Leyen (†1678) und seines Bruders, des Trierer

Erzbischofs Karl Kaspar von der Leyen (†1676), war er in beiden

Hochstiften sogar einigermaßen beliebt, ebenso später im Bistum

Speyer während der Regentschaft des Fürstbischofs Heinrich Hartard

von Rollingen (†1719). Heute ist er allerdings bis auf wenige

Ausnahmen (wie den hessischen Architekten Hans Hartrad Meyer-Seipp,

*1924, †2009) ganz verschwunden.

Wien,

1260: Konrad Hartrat vermacht der Abtei Heiligenkreuz Gülten zu Nieder-Hollabrunn.

Sein Name erscheint in der Mitte der ersten Zeile: „Chunr(adus)

d(i)c(tu)s Hartrat“ (Deutschordenszentralarchiv Wien; Quelle:

monasterium.net. Das virtuelle Urkundenarchiv Europas)

Urkunde

von 1260 in großer Ansicht | Urkunde

von 1271 in großer Ansicht

Der

Familienname

Als

Familienname ist ‚Hartard‘ natürlich jünger. Im Bürgertum

kamen erbliche Zunamen erst ab dem 12. Jahrhundert auf, als in den

bevölkerungsreichen Städten an den großen Flussläufen und

Kaufmannsstraßen – etwa in Wien, in Regensburg, in Basel, Straßburg,

Speyer, Mainz, Frankfurt oder Köln – die bloßen Rufnamen nicht

mehr für die sichere Unterscheidung der Bewohner genügten. Zunächst

behalf man sich mit Beinamen, die aber lediglich der näheren

Bezeichnung einzelner Personen, nicht ganzer Familien dienten und

daher kaum ihren Träger überlebten. Sie nahmen Bezug auf dessen

Herkunft, Beruf oder Wohnstätte, auf äußere Kennzeichen oder

Wesensmerkmale, auf den Namen des Vaters oder, seltener, den der

Mutter. Sicherlich entscheidend befördert durch die Eintragung

solcher Namen in offizielle Urkunden wie Bürgerbücher oder

Steuerlisten wandelten sie sich allmählich zu den erblichen

Benennungen der Geschlechter, wie sie im deutschen Sprachraum seit

dem 13. bis 14. Jahrhundert gebräuchlich werden.

Bei

einem im 13. Jahrhundert in Wien bezeugten Konrad Hartrat etwa zeigt sich,

dass der Prozess der Namensbildung

damals noch nicht ganz abgeschlossen war: als Konrad um das Jahr

1260 mit seiner Frau Jutta der Abtei Heiligenkreuz zwei Pfund jährlicher

Gülten zu Nieder-Hollabrunn vermacht, urkundet er als „Chunr(adus)

d(i)c(tu)s Hartrat“ (Konrad, genannt Hartrat); ebenso 1271, als

er, mittlerweile Witwer, dem Kloster Lilienfeld einen Hof in „Imzeinsdorf“

(Inzersdorf) und eine Wiese in Erlaa übergibt (zwei Besitzungen,

die wenig später von seinen Verwandten Kunigunde und Konrad von

Heiligenstadt erfolglos vom Lilienfelder Konvent zurückgefordert

werden).

Ähnliches ist der Fall bei dem im Jahr 1296

erwähnten Leipziger Ratsherrn Heinricus

Hartradi: hier verrät der Genitiv noch die Herkunft vom

Vatersnamen. 1318 indes finden wir denselben Heinrich als „Henricus

Hardrat“ in den Urkunden. Ab dem 14. Jahrhundert erscheint der Name nun durchweg in dieser verfestigten Form, so in Brüx (tschech. Most, in Böhmen) mit

Heinrich Hartrat (1302 und 1306, vgl. Urkundenbuch, Ansicht

der Urkunden hier

und hier) und Johann Hartrat

(1315; vgl.

Schlesinger, S. 22, und Bahlow unter „Hartrath“), in Reichenbach a. d. Lausitz (westlich

von Görlitz) 1356 mit Nyckil Hartrut (Tzschoppe/Stenzel Nr.

CLXIX) oder mit den zahlreichen Namensträgern aus dem oberhessischen Raum (Frankfurt, Wetterau, Dreieich, Taunus), auf die im folgenden näher eingegangen wird.

Sonstige

Namensträger

Zunächst

sei aber noch auf verschiedene Namensträger verwiesen, bei denen

sich kaum eine Verbindung mit unserer Familie herstellen lässt. Mit großer Sicherheit

gilt dies für

die eben genannten Hartrad in Leipzig, Görlitz, Wien und Brüx. Es wäre

spekulativ, sie in die Geschichte der oberhessischen Hartrad /

Hartart einbeziehen zu wollen, wenngleich solche familiären

Verbindungen aufgrund der weitreichenden Wirtschaftsbeziehungen

zwischen den mittelalterlichen Städten Deutschlands natürlich

nicht grundsätzlich auszuschließen sind. So waren etwa die

wichtigen Messeplätze Frankfurt und Leipzig durch drei große

Handelswege miteinander verbunden: die Hohe Straße sowie die Straßen

„durch die langen“ und „durch die kurzen Hessen“; die

meisten hessischen Orte, an denen unsere Familie im Mittelalter und

in der frühen Neuzeit ansässig ist, liegen mehr oder weniger an

einer dieser Routen (so Friedberg, Butzbach, Grünberg, Altenstadt,

Alsfeld, Rauschenberg). Auf halbem Weg zwischen Hessen und Leipzig,

im thüringischen Nägelstedt (bei Bad Langensalza, nahe Erfurt),

erscheint auch schon 1278 ein Heinrich

Hartradi als Zeuge einer Urkunde des Deutschen Ordens; ob ein

Zusammenhang mit einem Heinrich Hartradis in Dieburg bei Frankfurt (mehr) oder

dem gleichnamigen Leipziger Ratsherrn besteht, sei dahingestellt –

sehr plausibel ist es freilich nicht.

Ein 1437 in Schönstedt bei Weißensee, etwas östlich von Bad

Langensalza, genannter Hans Hartrot gehört vielleicht noch

hierher (Küther, S. 203).

Nicht

undenkbar, aber aufgrund der Distanz zum Frankfurter Raum eher

unwahrscheinlich ist auch eine Verbindung zu den Hartrad im nördlichen

Hessen: zwischen 1298 und 1300 findet man in Volkmarsen (nordwestlich von

Kassel) den Ratsherrn (und Bürgermeister?) Konrad Hartradi

sowie im Jahr 1325 seine Witwe Gertrud; nicht weit voneinander südöstlich von Kassel erscheinen Kunne

Hartrades (†1432 in Wickenrode) und Hans Hartrodt (1479

Ratmann zu Eschwege). Vielleicht gehört hierher auch ein Wigand

Hartard, der 1592 als Schüler am Marburger Paedagogium genannt

wird, da er offenbar aus Oberdens, einem Ort nahe Eschwege,

gebürtig ist (mehr).

Eine Verbindung zu den Marburger (sowie den Alsfelder und

Rauschenberger) Hartrad (mehr)

wäre ebenfalls möglich.

Dass nicht bei allen Namensträgern der Vorname ‚Hartrad‘ zugrundeliegt und daher die Herkunft des Namens für jeden Einzelfall gesondert geprüft werden muss, zeigt sich an den schlesischen Hartert, die im 16. Jahrhundert als ‚Hartart‘ oder ‚Hartard‘ urkundlich in Erscheinung treten: so

Balthasar Hartert / Hartardt (Liegnitz 1560), Kaspar Hartard (1557 stud. Wittenberg, später Lehrer in Goldberg / Schlesien und Bürgermeister in Haynau) oder

David Hartard (Pastor in Seebnitz bei Lüben, *26.4.1630, 1650 in Leipzig, ordiniert für Großrinnersdorf 25.4.1660, nach Seebnitz berufen 1665, †1684, Sohn des Goldschmiedes

Georg Hartart, vgl. Klose S. 465); hierher vermutlich auch der protestantische Erfurter Ratsherr

Thamian Hartart (vgl. Meisner S. 128). Ihren Namen jedoch haben diese Personen wohl von den schlesischen Orten ‚Hartha‘ bzw. ‚Hartau‘ erhalten, indem ‚Harter‘ oder ‚Harder‘ sich zu ‚Hartert‘ und ‚Hartart‘ entwickelte: „–er, –ert wechselte in der Schreibweise des 16. Jhs. gern mit –art infolge der Unsicherheit, die durch den Lautwandel –art: –ert: –er bzw. –er: –ert in Personennamen entstanden war“ (Bahlow, S. 139). Möglich wäre auch, dass ‚Harder‘, die schlesische Bezeichnung für den Schäfer, hineinspielt. In anderen Fällen mag ‚Hartert‘ wiederum ‚der am Wald oder an der Weidetrift Wohnende‘ meinen, mit auslautendem ‚-t‘ von älter: ‚Harter‘; in bezug auf die Weinbeere schließlich bedeutete ‚hartrot(h)‘ einst soviel wie ‚rot und hartschalig‘.

Vermutlich

jüdischen Ursprungs (und ausweislich seines Wappens – drei

goldenen Judenhüten im blauen Feld – vielleicht eines Stammes mit

der Familie von Jüdden) ist das kölnische Patriziergeschlecht Hardenrath.

Sein Stammvater Johann Hardenrath (†vor 1479) war im 15.

Jahrhundert aus Hameln an der Weser nach Köln gezogen; durch

Tuchhandel und Kreditgeschäfte reich geworden, stiftete er im Jahr

1466 zusammen mit seiner Frau Sybilla Schlößgin die Salvators-

oder Hardenrathskapelle in der Kirche St. Maria im Kapitol. Von

seinen Nachkommen war Johann d. Ä. Hardenrath (†1602)

Kanzler des Herzogtums Jülich, dessen Bruder Johann d. J.

Hardenrath (†1630) seit 1584 insgesamt 16mal Bürgermeister

von Köln.

Nicht ersichtlich ist die Herkunft eines

Philipp Hartruth, seit 1600 (protestantischer?) Diakon zu Donauwörth, der im Dezember 1607 vor den anrückenden Truppen des bayerischen Herzogs Maximilian I. nach Coburg floh (Burger et al., S. 75 und 302). Im Jahrbuch der Stadt Coburg für 1608 heißt es über ihn: „1608, am heil. Dreikönigstag kam hier der aus Donauwörth vertriebene Diakonus M. Philipp Hartruth an. Es wurden für ihn an der Kirchthür 15 fl. 12 gr. 7 Pfg. eingesammelt, dazu Ein Ehrbarer Rath noch 2 fl.

beisteuerte“ (Karche, S. 382).

Von

dem Taufnamen ‚Hartard‘ oder ‚Hartrat(h)‘ abgeleitet sind möglicherweise

auch die Namen der noch bestehenden Familien Hartrath

(im Raum Wiesbaden / Mainz / Trier: so etwa der Weingutbesitzer Medard

Hartrath, bis 1922 Vorsitzender der Trierer Zentrumspartei und

1912-1918 Abgeordneter des Deutschen Reichstags),

Harterath, Hardrat,

Hardraht und

Hardrath sowie Namen wie Hartroth

(im Rheinland), Hartrodt

(Thüringen) oder (von)

Hartrott; sie können aber ebenso zur Gruppe der Herkunftsnamen

gehören, Familiennamen also, die ihre Wurzel in Orts- und

Flurbezeichnungen haben: ‚hart‘ bedeutet ‚Wald‘‚ und -rott‘/

‚-rodt‘/ ‚-rode‘ sind in Hessen und Thüringen häufige,

auf eine Rodungssiedlung hinweisende Endungen von Ortsnamen. Für

die nordhessischen Namensträger käme als Ursprung etwa Hartenrod

westlich von Marburg in Frage, für die rheinischen Familien die –

heute untergegangene – Ortschaft Hartrath.

Nach dem Ort Hardert (älter:

Hartenrode) im Westerwald

wiederum benennt sich im Spätmittelalter ein niederadliges

Geschlecht, das 1553 mit Johann von Hardert ausstirbt.

Hierher gehören wohl auch Johann von Hardert (von Hartart) und

seine Frau Elisabeth, die um 1450 in einem Anniversar des Klosters

Marienstatt im Westerwald erscheinen. Auch bei dem 1294 urkundlich genannten, in Coveren (=Kobern)

begüterten Ritter Guillaume de Hartert muss angenommen

werden, dass der Name Hartert sich auf eine Besitzung bezieht,

vielleicht das Dorf Hardert

auf der rechten Rheinseite, das wie Kobern in der Nähe von Koblenz

liegt. Ähnliches ist für den 1335 erwähnten Koblenzer Schöffengerichtsschreiber

Johann Hardert zu vermuten, da er auch unter dem Namen de

Hartrode vorkommt.

Ein Godart van der Hartart, Mitte des 14. Jahrhunderts Geistlicher zu Afferden (in den heutigen

Niederlanden, vgl. Kraus S. 272), ist vielleicht mit dem

ehemaligen Schloss Hartelstein bei Itteren, nördlich

von Maastricht im niederländischen Limburg, in Verbindung zu

bringen, da dieses auch

unter der Bezeichnung Hartard oder Hartert vorkommt;

gleiches gilt für Heinrich von der Hartart, der 1393 in die Dienste der Stadt Köln

tritt (Eckertz/Ennen S. 196), möglicherweise auch für eine 1538 zu Tondorf

(bei Nettersheim in der Nordeifel) als Frau des Dietrich Hack von

Lissingen genannte Elisabeth von der Hartart (Schannat S.

233).

Geographische

Namen

Umgekehrt

existieren Ortsnamen, die ihrerseits von dem Personen- oder Familiennamen

‚Hartrad‘ herstammen: so das oberösterreichische Harterding,

nahe dem Inn; Hardradinchus (nach dem sich 1249 ein

Dortmunder Bürger nennt: Wessel von Asseln gen. de Hardradinchus); Hartershausen

bei Fulda (891:

Hartrateshus, später Harteratishusen,

Harttarshusen); Hardradessen, Name zweier nordhessischer Wüstungen

(im Kreis Waldeck bzw. im Kreis Wolfhagen), Harreshausen,

heute ein Ortsteil von Babenhausen, beim hessischen Dieburg (12.

Jh.: Hardirshusen, 1320: Hareshusen), Hartradisbusz, ein

Flurstück bei Frankfurt-Bockenheim (1301). Die Eifelburg Hartelstein

(älter: Hartradstein) bei Prüm, heute Ruine, die 1341 unter

luxemburgische Lehenshoheit fällt, führt ihren Namen nach dem

Erbauer, Hartrad von Schönecken aus dem Hause der Grafen von

Vianden; eine Bastion der Festung

Mainz aus dem 17. Jh. erhielt den Namen Hartard nach dem

Mainzer Erzbischof Damian Hartard von der Leyen. Der Ort Hartershofen

nördlich von Rothenburg ob der Tauber, der ursprünglich nach

seiner Besitzerfamilie ‚Storrenhofen‘

genannt wurde, wechselte zur Mitte des 14.

Jahrhunderts seinen

Namen zu ‚Hartradshofen‘,

als er in das Eigentum des Rothenburger Patriziers Heinrich Hartrad

überging.

* ‚Weil

die menschliche Erinnerung schwach ist und vergänglich, ist es

ratsam, die Dinge, die geschehen, schriftlich und besiegelt

festzuhalten.‘

So lautet der Beginn einer Urkunde, mit der im Jahr 1296 Friedrich

Hartrad von Dieburg und seine Frau Lukard von den

Deutschordensrittern zu Frankfurt-Sachsenhausen die Mühle

Kistelberg erwerben. Vgl. Böhmer/Lau, S. 347

Der

Artikel zur Familiengeschichte als PDF-Dokument:

Literatur und Quellen (Auswahl):

Hans Bahlow: Deutsches Namenslexikon. Familien- und Vornamen

nach Ursprung und Sinn erklärt. Neustadt a. d. Aisch 1972

Helene Burger et. al.: Pfarrerbuch Bayerisch-Schwaben (ehemalige Territorien Grafschaft Oettingen, Reichsstädte Augsburg, Donauwörth, Kaufbeuren, Kempten, Lindau, Memmingen, Nördlingen und Pfarreien der Reichsritterschaft in Schwaben), 2001

Gottfried Eckertz / Leonard Ennen: Quellen zur Geschichte der Stadt Köln, Köln 1879, Bd. 6

Ernst Wilhelm Förstemann: Altdeutsches Namenbuch. Bd. 1,

1900 (Nachdruck München/Hildesheim 1966)

Jacob Grimm/Wilhelm Grimm: Deutsches Wörterbuch. Leipzig

1854-1960

Philipp Carl Gotthard Karche: Jahrbücher der Herzoglich Sächs. Residenzstadt und des Herzogthums Coburg, Band 3, Coburg 1853

Konrad Klose: Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Verlag Kühn

Lüben, 1924

Thomas Kraus (Bearb.): Regesten der Reichsstadt Aachen (einschließlich des Aachener Reiches und der Reichsabtei Burtscheid), Dritter Band: 1351-1365, (Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, XLVII), Düsseldorf 1999

Waldemar Küther

(Bearb.): Urkundenbuch des Klosters Frauensee 1202 - 1540 (= Mitteldeutsche Forschungen 20), Köln und Graz 1961

Joachim

Meisner: Nachreformatorische katholische Frömmigkeitsformen in Erfurt, St.-Benno-Verlag, Leipzig 1971

Carl-Friedrich von Posern-Klett/Joseph Förstemann

(Bearb.):

Urkundenbuch der Stadt Leipzig. Bd. 1, Leipzig 1868, Nr. 21/Bd. 2,

Leipzig 1870, Nr. 36

Johann Friedrich Schannat: Eiflia illustrata oder geographische und historische Beschreibung der Eifel. A. d. Lateinischen von Georg

Bärsch, Bd. 2/1, Leipzig und Aachen 1829

Ludwig Schlesinger

(Hg.): Stadtbuch von Brüx bis zum Jahre 1526, 1876

Gustav Adolf Tzschoppe / Gustav Adolf Stenzel

(Bearb.): Urkundensammlung zur Geschichte des Ursprungs der Städte und der Einführung und Verbreitung Deutscher Kolonisten und Rechte in Schlesien und der Ober-Lausitz, Hamburg 1832

Johann Nepomuk Weis (Bearb.): Urkunden des

Cistercienser-Stiftes Heiligenkreuz im Wiener Walde. Wien 1856, S.

148f.

Gerhard Winner (Bearb.): Die Urkunden des

Zisterzienserstiftes Lilienfeld 1111-1892 (= Fontes Rerum

Austriacarum II/81). Wien 1974, S. 64, 82

|