|

Einführung

| Patrizier | Hessen

| Pfalz | Amerika | Weltweit |

Wappen | Kontakt

|

Die Pfälzer

Hartard

| 1 | 2

Ankunft

- Herkunft

Linien in Freimersheim, Harthausen, Kirrweiler und Sondernheim

Der

Speyerer Bürgermeister Bertram

Hartard sen.

Barbara

Hartard: Opfer der NS-Euthanasie

Der

Komponist Franz Hartard aus Harthausen

Ankunft - Herkunft

Im Jahr 1712, so

weiß die Dorfchronik zu berichten (vgl. Wittner, S. 20), sollen die

Freiherren von Bassenheim, die seit 1654 auch Besitzer der

hessischen Ortschaft Wernborn bei Usingen waren, die hessische Familie Hartard (mehr)

im pfälzischen Freimersheim angesiedelt haben, um dem katholischen

Glauben wieder Zugang im Ort zu verschaffen. Diese Geschichte ist

weder ganz unwahrscheinlich noch ist sie wohl ganz richtig.

Tatsächlich war

die Politik der großen Grundbesitzer sowie der verschiedenen pfälzischen

Landesherren – Kurpfalz, Hochstift Speyer, die Grafen von

Leiningen, von Löwenstein, von der Leyen, um nur einige zu nennen

– in jenen Tagen darauf gerichtet, ihren jeweiligen Glauben

innerhalb ihrer Territorien nach Kräften zu fördern. In

Freimersheim standen das Hochstift Speyer, das nach dem Aussterben

der Familie von Weingarten 1685 den Ort als Reichslehen erhalten

hatte, und die katholischen Freiherren von Bassenheim, an die die

weingartenschen Eigengüter übergegangen waren, vor einer besonders

verwickelten Situation, die das ganze 18. Jahrhundert hindurch zu

Reibereien zwischen den Glaubensgemeinschaften führte: seit die im

16. Jahrhundert protestantisch gewordenen Weingarten nämlich um das

Jahr 1557 einen Pfarrer ihrer Konfession eingesetzt hatten, war die

Freimersheimer Pfarrei lutherisch, obwohl das Speyerer Domkapitel

nach wie vor das Patronatsrecht ausübte und somit bis zur Säkularisation

für die Vergabe der evangelischen (!) Pfarrstelle zuständig war.

Auch die Kirche des Dorfes, deren Baulast ebenfalls bis ins frühe

19. Jahrhundert hinein das katholische Domkapitel trug, war seit

1601 lutherisch, jedoch war den Katholiken gestattet, Chor und

Sakristei zu benutzen und mit den evangelischen Glocken zum

katholischen Gottesdienst zu rufen; allerdings beschwerte sich der

Freimersheimer Bürgermeister 1786, dass das Läuten nicht selten

ausfalle, „weil der lutherische Schullehrer als Glöckner sich

keineswegs zu diesem heiligen Werk und löblichen Gebrauch verstehen

will“ (erst 1922 wurde das Simultangeläut abgeschafft). Obgleich

die beiden letzten Angehörigen der Familie Weingarten, Johann

Philipp (†1661) und Johann Christoph (†1685), wieder zum

katholischen Glauben übergetreten waren, hatte die über hundertjährige

protestantische Herrschaft doch dazu geführt, dass sich beim

Aussterben des Geschlechts die Bewohner Freimersheims größtenteils

zum Protestantismus bekannten. Es lag also im Interesse der neuen,

katholischen Lehensträger und Gutsbesitzer, gezielt katholische

Neubürger im Ort anzusiedeln. Im Zuge der Rekatholisierungs-Bemühungen

der Freiherren von Bassenheim sollen so die Hartard nach

Freimersheim gekommen sein.

Etwas nüchterner

lässt sich der Zuzug der Familie Hartard aber auch durch die

wirtschaftlichen Verhältnisse erklären. Der Taunus war bis ins 20.

Jahrhundert hinein eine der ärmeren Gegenden Hessens, die

Auswanderung auf der Suche nach einer besseren Zukunft daher keine

Seltenheit. Umgekehrt hatten auch die Freiherren von Bassenheim ein

Interesse an der Umsiedlung: denn an der Schwelle vom 17. zum 18.

Jahrhundert war die Pfalz eine der Gegenden Deutschlands, die am

schwersten von Unruhen und Kriegswirren heimgesucht waren. Nach dem

Dreißigjährigen Krieg war seit 1688 der Pfälzische Erbfolgekrieg

über das Land hinweggefegt; französische Truppen verwüsteten die

Pfalz, im nahen Speyer wurde 1689 der Kaiserdom eingeäschert und

die Bürgerschaft vertrieben. Kaum hatte man, nach dem Frieden von

Rijswijk, 1698 mit dem Wiederaufbau begonnen, brachte der Spanische

Erbfolgekrieg 1703 mit der Schlacht am Speyerbach neues Leid für

die Bevölkerung. Noch lange nach den Kriegshandlungen blieben die

Folgen unübersehbar: durch Tod, Flucht und Vertreibung waren die

Einwohnerzahlen zurückgegangen, Höfe standen leer, Felder lagen

brach, Ernten fielen aus. Es ist also gut möglich, dass auch 1712

der kriegsbedingte Niedergang noch zu spüren war und die Freiherren

von Bassenheim für die Neubesiedlung ihrer pfälzischen Besitzungen

weniger konfessionelle denn ökonomische Gründe hatten. Dafür

spricht im übrigen, dass im 18. Jahrhundert auch im benachbarten

Kirrweiler, wo die Bassenheim ebenfalls Grundherren waren,

Wernborner Familien auftauchen (Maibach, Bernard), obwohl dieser Ort

als bischöflich speyerischer Besitz nie über Katholikenmangel zu

klagen hatte.

Welches im

einzelnen auch die Gründe für die Umsiedlung gewesen sein mögen:

feststeht, dass die Hartard sich in ihrer neuen Heimat als ganz

vorbildlich katholische Untertanen erwiesen. So pachtete die Familie

ab 1716 das freiadelige bassenheimsche Hofgut und errichtete dort

„trotz allen von denen Glaubenswidersagern dawider gemachten

Bewegungen“ eine Kapelle, die bis zum Bau der neuen Kirche 1901 für

den katholischen Gottesdienst genutzt und danach, bereits baufällig,

an eine Molkerei vermietet und 1913 an Privatleute verkauft wurde.

Als die protestantische Gemeinde Freimersheims im Mai 1759 an das

Speyerer Domkapitel herantrat und um einen Kirchenneubau bat, war es

der katholische Schulmeister Johannes Hartard, der den Speyerer

Bischof in einem schriftlichen Antrag ersuchte, bei einem Neubau

auch an die Katholiken des Ortes zu denken. Bis 1765 waren fünf Mitglieder der Familie als bischöfliche

Schultheißen von Freimersheim im Amt, und bis ins 20. Jahrhundert

gingen mehrere Priester aus der Familie hervor (zuletzt Ludwig

Hartard, in den 1930er-Jahren Pfarrer im schwäbischen

Hiltenfingen).

In der Pfalz verzweigte sich die Familie

Hartard schnell in Linien

in Freimersheim, Kirrweiler, Harthausen und Sondernheim; die

Sondernheimer Linie kommt bis heute unter dem Namen Hardardt vor,

ihr amerikanischer Zweig unter dem Namen Hardart (mehr).

Speyer

um 1900, Blick in die Rheinebene | größere

Ansicht

Linien in Freimersheim, Harthausen, Kirrweiler und Sondernheim

Die

Erforschung der Pfälzer Hartard wird in den ersten Generationen

leider dadurch erschwert, dass das erste, bis 1785 reichende

Freimersheimer Kirchenbuch verschollen ist. Heinz R. Wittner hat

jedoch auf Grundlage der katholischen Kirchenbücher umliegender

Orte sowie der im Speyerer Landesarchiv verwahrten Freimersheimer

Ausfauteiakten einen bedeutenden Teil der verlorengegangenen

Personendaten rekonstruiert („Katholiken in Freimersheim im 18.

und 19. Jahrhundert“). Die folgende Darstellung stützt sich ganz

wesentlich auf diese Arbeit, die zwischen 1712 und ca. 1860 alle

Freimersheimer Familienangehörigen erfasst.

Die

pfälzische Stammreihe beginnt zu Anfang des 18. Jahrhunderts mit Nikolaus

Hartard (ca. 1662-1727), Hofmann auf dem bassenheimschen Hofgut

zu Freimersheim, das 1724 an das Domstift zu Speyer verkauft wird.

Dass Nikolaus der Wernborner Familie Hartart angehört, steht

aufgrund der Beziehungen der Freiherren von Bassenheim zu beiden

Orten sowie der in beiden Linien vorkommenden Leitnamen (Johannes,

Anton, Ludwig, Nikolaus) außer Frage. Johannes Anton Hartart

(1692-1764 | mehr),

mit dem in Wernborn die durchgehende Stammreihe einsetzt, könnte in

Anbetracht der Geburtsdaten sogar ein in Hessen verbliebener Sohn

des Nikolaus gewesen sein.

Nikolaus

Hartard hatte mehrere Söhne, die sämtlich noch in Wernborn geboren

sein müssen, die aber, sofern sie verehelicht waren, bereits in

Freimersheim heirateten:

(A)

Ludwig Hartard (†nach

1739) war hochfürstlich speyerischer Schultheiß zu Freimersheim, starb

aber wohl, ohne Kinder zu hinterlassen;

(B)

ein Sohn unbekannten Namens wurde Pfarrer zu Walldorf (geographisch

nächstgelegen ist Walldorf in Baden, aber auch bei Frankfurt am

Main gibt es einen Ort dieses Namens; in Waldorf bei Ahrweiler

wiederum übten die Bassenheim das Patronatsrecht aus – welcher

Ort hier gemeint ist, bleibt vorerst unklar).

Durch

zwei weitere Söhne des Nikolaus und ihre Nachkommen teilte sich die

Familie in zwei Äste: den Johannes-Ast (C) in Freimersheim, später

in Harthausen, und den Georg-Ast (D) in Freimersheim, später auch

in Kirrweiler und Sondernheim.

Erster

Freimersheimer, dann Harthausener Ast

(C)

Johannes I. Hartard (ca.

1662-1747) wurde 1716 als Hofmann eines dem Speyerer St.-Guido-Stift

gehörenden Gutes bestätigt; seit 1714 war er außerdem Mitbesitzer

des Hertel-Kern-Gutes, das er gemeinsam mit den Freimersheimer Mitbürgern

Hans Jakob Salm, Niklas und Franz Peter Rummel sowie Wendel Andres für

2500 Gulden und 10 neue französische Louisdor von den Freiherrn von

Dalberg erwarb. Die Kaufsumme, die in jährlichen Raten von 500

Gulden abbezahlt werden sollte, war aber auch im Jahr 1756 nicht

entrichtet, und noch 1785 war eine Schuld von etwa 1500 Gulden

offen, die in den folgenden Jahren teilweise abgetragen wurde.

Johannes Hartard war 1734-1747 bischöflicher Schultheiß. Aus

seiner Ehe mit Maria Anna Eva Gauckler gingen neben den Töchtern

Maria Philippina (*ca.

1728), Maria Eva (*ca.

1732) und Eva Margaretha (*ca.

1734) drei Söhne hervor:

- Lothar

Hartard (*ca.

1721);

Franz

Hartard

(1718/24-1751),

ebenfalls Schultheiß, verheiratet mit Magdalena Pflug, mit den Söhnen

>1 Johannes (1745-1814),

verh. mit Maria Barbara Schreyeck, acht Töchter, und

Johannes II. Hartard, der

die Familie weiter fortsetzte. Johannes II. (*ca. 1722, †1802?)

war Schneidermeister und erscheint 1757 als Mitbesitzer der dem

Deidesheimer Hospital gehörenden Güter. Seit 1747 versah er zusätzlich

das Amt des Schuldieners; bis 1780 unterrichtete er die katholischen

Kinder in Freimersheim. Die Ortschronik berichtet, dass er vom

damaligen Speyerer Fürstbischof Franz Christoph von Hutten

(1743-1770) eine zusätzliche Jahresbesoldung von 75 Gulden und vier

Klaftern Holz zugewiesen bekam (das Grundgehalt bezogen sowohl der

protestantische wie der katholische Lehrer aus der Gemeindekasse);

dennoch scheint der Lehrerberuf in dieser Zeit nicht sonderlich

einträglich gewesen zu sein, denn 1757 und 1779 klagte der

Schulmeister Hartard beim Bischof über unzureichende Einkünfte und

bat einmal um die pachtweise Überlassung von zehn Morgen Ackerland,

das andere Mal um einen Zuschuss aus dem Armenstiftungsfond. 1762/63

bemühte er sich um eine Befreiung von der Gemeindeweideabgabe und

klagte, sein „Lohn mache nur 34 Gulden jährlich aus, im Winter hätte

er 7 bis 10 Schüler, im Sommer gar keinen, nebenbei müsse er

deshalb noch als Schneider sein Auskommen finden“ (Franz Haffner:

Geschichte der katholischen Gemeinde, in: Freimersheim im Wandel der

Zeiten 771-1971, S. 67). Mit Katharina Klein hatte Johannes neben

Kindern, die das Erwachsenenalter nicht

erreichten (so Peter Heinrich, *1756), mindestens einen Sohn:

>1

Franz Hartard

sen., der 1781 als Schulmeister nach Harthausen ging und

Großvater des Komponisten Franz Hartard jun. (1839-1922) war (s.u.).

Zu den Nachkommen in Harthausen vgl. Birkle S. 226ff. (PDF).

>2 Peter

Anton Hartard (ca. 1767-1844, verh. mit Barbara Hartard[?],

keine Nachkommen bekannt) gehört möglicherweise als weiterer Sohn

des Johannes ebenfalls hierher. Der erste Freimersheimer Ast

(Johannes I.) war somit in Freimersheim spätestens 1844 erloschen

und in einem Seitenzweig nach Harthausen verpflanzt.

Zweiter

Freimersheimer Ast mit Linien in Sondernheim und

Kirrweiler

(D)

Mit Johannes Georg Hartard I.

(ca. 1703-1759), dem wohl jüngsten Sohn des Nikolaus, beginnt

der zweite Freimersheimer Ast. Wie seine Brüder Ludwig und Johannes

wurde auch Johannes Georg bischöflich speyerischer Schultheiß,

nachdem er bereits als Gerichtsmann und hochfürstlicher Zoller tätig

gewesen war. Aus seiner ersten Ehe mit Anna Barbara Schmid (die

zweite Ehe mit Anna Margaretha Salm scheint kinderlos geblieben zu

sein) gingen neben zahlreichen Töchtern folgende Söhne hervor:

- Antonius Hartard (ca.

1727/32), verh. mit Eva Elisabeth Leibig, mit – jeweils neben

anderen Kindern – dem Sohn

>1 Georg

Anton (ca. 1773-1839, verh. mit Anna Margaretha Braun), dessen

Sohn

(a) Georg Simon (*1808),

verh. mit Apollonia Seiler, und dessen Söhnen

(I) Georg

Anton (*1836),

(II) Georg

Michael (*1837) und

(III) Johannes

(*1842);

Johann (Hans) Heinrich

Hartard (ca. 1731-1765), von 1757 bis 1765 letzter speyerischer

Schultheiß der Familie, verh. in erster Ehe mit Anna Agatha Körper,

in zweiter Ehe mit Maria Elisabeth Seidel, mit Söhnen aus erster

Ehe:

>1 Peter Anton,

verh. mit Christina Heusler, und

>2 Johann

Georg (*1757/59), dem Stammvater der Hardardt in Sondernheim und

somit auch der amerikanischen Hardart ( mehr).

Johannes Georg Hartard II.

(*ca. 1734), verh. mit Eva Elisabeth Ried, mit dem Sohn

>1

Johannes

Georg III. (*ca. 1766), verh. mit Anna Agatha Walther, und dessen

Söhnen

(a) Franz

(1791-1814),

(b) Joseph,

(c) Johann Georg IV., verh. mit Florentine Hartard, und

(d) Stephan

(*1809), dem Stammvater der Hartard in Ohio (

mehr).

Die jeweils ältesten Söhne dieser Linie tragen bis heute stets den

Namen Johann Georg.

Joseph Hartard (*ca.

1741/42), der sich als Metzgermeister in Kirrweiler niederlässt und

mit seiner Ehefrau Anna Katharina Eisenmann (Heirat 1764) die dort

bis heute bestehende Linie begründet. Von seinen zahlreichen, zum

Teil wohl schon früh verstorbenen Kindern seien genannt: Franz

Xaver (*1765), Apollonia (*1767), Johannes

Georg Joseph (*1772, †vor 1776), Georg Jakob

(*1774, †vor 1783), Georg Franz (*1781), Georg

Jakob (*1783). Das Erwachsenenalter erreichten mindestens drei

Söhne:

>1

Andreas

(*1768, 1820 Pate seines gleichnamigen Neffen);

>2

Johannes

Hartard (vielleicht Johannes Georg Joseph, *1776?), 1800 verh.

mit Apollonia Kruppenbacher, von dessen mindestens elf Kindern nur

zwei das Erwachsenenalter erreicht zu haben scheinen, nämlich

(a) Johannes

(*1810) und

(b) Joseph (*1817); und

>3

Franz Joseph Hartard

(1776-1825), 1797 in erster Ehe verh. mit Eva Barbara Dussel, 1816

in zweiter Ehe mit Eva Barbara Mühe; neben mindestens zehn

totgeborenen oder gleich nach der Geburt verstorbenen Kindern

hatte Franz Joseph aus erster Ehe den Sohn

(a) Jakob Franz

(*1801), 1826 verh. mit Regina Oberhofer, mit den Kindern

(I) Barbara

(*1825),

(II) Philipp (*1826) und

(III) Regina (*1828);

aus zweiter Ehe die Söhne

(b) Karl Ludwig (*1819) sowie

(c) Andreas (1820-1877), 1845 verh. mit Anna Maria Kreiner, mit

den Kindern

(I) Franziska (*1846),

(II) Johannes

(1850-1927) und

(III) Andreas (*1861), auf den die New

Yorker Hartard zurückgehen (mehr).

Dem

Schneider- und dem Lehrerberuf, dem schon in den 1740er-Jahren

Johannes II. Hartard nachgegangen war, blieben die Pfälzer Hartard

übrigens lange treu. Das Schneiderhandwerk erlernten Michael

Hartard (*Freimersheim 1819, ein Enkel von Peter Anton Hartard

und Christina Heusler, somit Urenkel des Schultheißen Hans Heinrich

Hartard, s.o.), dessen Söhne Heinrich

Hartard (1862-1925) und Georg

Anton Hartard (1865-1924) sowie wiederum des letzteren Söhne:

mein Großvater Jakob Robert Hartard (1903-1968 | mehr)

und sein Bruder, der spätere Speyerer Bürgermeister Bertram

Hartard sen. (1901-1967 | s.u.).

Lehrer waren unter anderem des letzteren Sohn, der rheinland-pfälzische

Landtagsabgeordnete Bertram

Hartard jun. (1929-1992), ferner der gebürtige Freimersheimer Franz Hartard sen. (1760-1827, s.o.), der 1781 als Volksschullehrer

nach Harthausen zog und dort bis zu seinem Tod unterrichtete, sowie

sein Enkel, der Komponist Franz

Hartard jun. (1839-1922 | s.u.).

Auch in Rheinsheim gab es einen Schullehrer Hardardt, der im

Dezember 1810 starb.

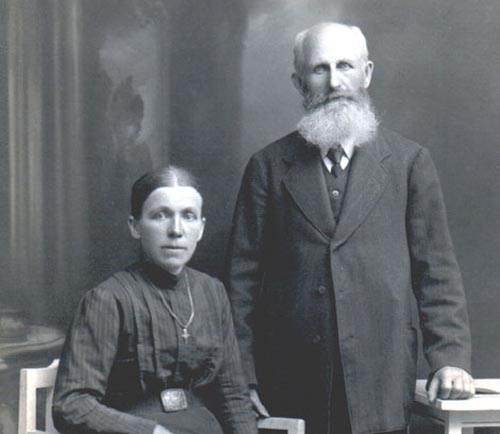

Heinrich Hartard und Theresia Hartard (geb. Kästle)

Georg Anton Hartard und Katharina Hartard

(geb. Kästle, Schwester Theresias)

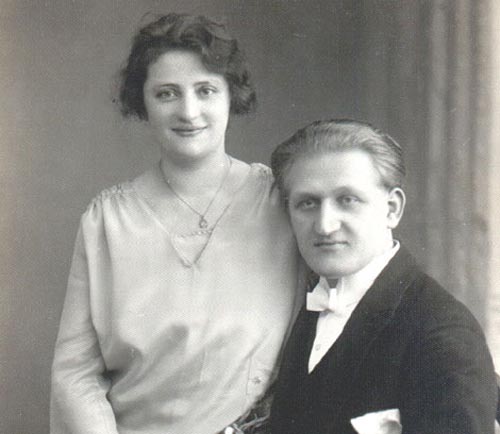

Robert Hartard und Katharina gen. Ottilie

Hartard (geb. Zimmermann)

Die Schwestern Robert und Bertram Hartards

Der

Speyerer Bürgermeister Bertram Hartard sen.

Bertram Hartard

wurde am 30. April 1901 als sechstes Kind des Schneidermeisters Georg Anton

Hartard und der Katharina Hartard, geb. Kästle in Freimersheim bei Speyer

geboren. Ein älterer Bruder, Alois, fiel im Ersten Weltkrieg.

Weitere Geschwister waren Magdalena (1891-1973), Barbara

(1895-1939/40), Theresia (1897-1965), Margaretha (1899-1976), Robert

Jakob (1903-1968 | mehr) und Maria (1909-1936). Die Familie siedelte schon

bald nach Speyer über, wo Bertram aufwuchs.

In München

besuchte Bertram Hartard die Zuschneideakademie, in Speyer legte er

die Gesellen- und Meisterprüfung für das Schneiderhandwerk ab. Bei

der Neubildung des bayerischen Landtags 1933 war er Ersatzmann für

die Bayerische Volkspartei (BVP), die bayerische Schwesterpartei des

Zentrums; in Speyer gehörte er nach den Kommunalwahlen im April

1933 für kurze Zeit dem Stadtrat an. Im Sommer desselben Jahres

wurde er, wie die gesamte BVP-Stadtratsfraktion, in Schutzhaft

genommen; kurz darauf verließen die BVP-Räte unter dem Druck der

Nationalsozialisten den Stadtrat.

Während des „Dritten

Reichs“ und noch bis 1948 fungierte Bertram Hartard als Speyerer

Domschweizer, danach war er Angestellter am

Speyerer Arbeitsamt. Als Nebenergebnis der Jahre am Kaiserdom

entstanden später zwei kleine Schriften: „Im Speyrer Dom. Gemälde,

Figuren und Inschriften des Kaiserdoms zu Speyer“ (Speyer 1949)

sowie „Mancherlei Besucher - mancherlei Begegnungen. Aus dem

Tagebuch eines Domschweizers. 1933-1945“ (in: Pilgerkalender 32,

1953).

Nach dem Zweiten

Weltkrieg wurde Bertram Hartard wieder politisch aktiv. Der Idee

einer überkonfessionellen konservativen Parteigründung stand er

zunächst ablehnend gegenüber; unterstützt vom Speyerer Bischof

Josef Wendel und dem späteren Kultusminister Eduard Orth setzte er

sich vielmehr für eine Neubelebung des katholischen Zentrums ein.

„Er und andere gleichgesinnte Kräfte wandten sich darum an den

französischen Gouverneur mit der Bitte, eine evangelische Partei

zuzulassen, um auf diese Weise die Protestanten ins politische Leben

zu integrieren“ (Anne Martin: Die Gründung der rheinland-pfälzischen

CDU, in: Wünschel). Nachdem sich diese Vorstellungen nicht

durchsetzen ließen, war Bertram Hartard auf lokaler wie auf

Landesebene beim Aufbau der dezidiert christlichen, aber

gemischtkonfessionellen CDU tätig. Im Januar 1946 war er Mitglied

des ersten Direktoriums der CDU Hessen-Pfalz (bis zum Zusammenschluss

von CDU Hessen-Pfalz und CDU Rheinland-Hessen-Nassau zum

CDU-Landesverband Rheinland-Pfalz im Februar 1947); auf der Gründungsversammlung

der Speyerer CDU im März 1946 wurde er zum Vorsitzenden des

Stadtverbandes gewählt.

Noch im selben

Jahr fand die erste Nachkriegs-Kommunalwahl statt, bei der die

Speyerer CDU

49 % der Stimmen errang; Bertram Hartard wurde erneut

Stadtratsmitglied. Bei der Kommunalwahl 1948 war er Spitzenkandidat

seiner Partei, die jedoch ihre Position als stärkste Fraktion

verlor. Unter dem sozialdemokratischen Oberbürgermeister Dr. Paulus

Skopp wurde er Erster Beigeordneter und Bürgermeister, ein Amt, das

er bis 1952 innehatte.

1946/1947 war

Bertram Hartard Mitglied der Beratenden Landesversammlung von

Rheinland-Pfalz, die sich am 22. November 1946 im

Koblenzer Stadttheater konstituierte. Am 25. April 1947 verabschiedete

die Landesversammlung im

Hotel Rittersturz bei Koblenz den Entwurf der Landesverfassung, der

bei der Volksabstimmung am 18. Mai 1947 angenommen wurde. Die Landesversammlung

schloss daraufhin ihre Beratungen ab und

löste sich auf. Am gleichen Tag wurde der erste rheinland-pfälzische

Landtag gewählt, dem Bertram Hartrad in seiner ersten Wahlperiode

(1948-1951) als Abgeordneter angehörte.

Bertram Hartard

verstarb am 7. November 1967 in Speyer. Mit seiner ersten Ehefrau

Anna, geb. Mohr (1899-1944) hatte er sechs Kinder: Bertram

(1929-1992, Regierungsschulrat an der Bezirksregierung Neustadt,

zwischen 1970 und 1983 wie sein Vater Mitglied der Landtages von

Rheinland-Pfalz), Elisabeth (*1931), Gertrud (*1932, als Schwester

Clementa OCD Karmeliterin in Speyer), Adelheid (*1933), Marianne

(*1939) und Clemens (*1942).

Barbara

Hartard: Opfer der NS-Euthanasie

Bertram Hartards Schwester Barbara wurde am 28. Dezember 1895 in Freimersheim als drittes Kind von Georg Anton und Katharina Hartard geboren. Nach ihrer Schulentlassung fand Barbara Anstellung als Haushaltshilfe bei einer Speyerer Beamtenfamilie, der sie später nach München folgte, wo schon ihre beiden Brüder Robert und Bertram die „Zuschneide-Akademie“ besucht hatten. Ihre letzte Münchner Wohnadresse ist die Galeriestraße 36 (heute Unsöldstraße 13). Schon als Kind war Barbara kränklich. Eine Operation in München verschlimmerte offenbar ihren Zustand; Kopfschmerzen, eine sogenannte „Stinknase“ (Rhinitis atrophicans), dann auch Gedächtnislücken und Verhaltensauffälligkeiten waren die Folge. Als die Haushaltstätigkeit sie überfordert, bringt man sie in psychiatrische Behandlung. Am 22. September 1924, um sechs Uhr nachmittags, verzeichnet der Aufnahmebogen der Psychiatrischen Klinik in München, der heutigen Universitäts-Psychiatrie in der Nußbaumstraße 7: Hartard Babette, Dienstmädchen, ledig, katholisch, Befund: geisteskrank, „redet viel, ist mit Aufnahme nicht einverstanden.“ Am 16. Oktober 1924 wird Barbara in die Heil- und Pflegeanstalt Eglfing überwiesen, das spätere Bezirkskrankenhaus Haar. Sie wird fast sechzehn Jahre dort bleiben.

Die Krankenakte aus Eglfing hat sich erhalten (Bundesarchiv Berlin, Bestand R 179, Nr. 20592);

sie wurde bis Juli 1940 kontinuierlich geführt. Barbaras Zustand ist wechselhaft. Manchmal ist sie laut, aggressiv. Dann folgen Phasen, in denen sie sogar in den Werkstätten der Anstalt arbeiten kann.

09.02.25 Wieder ganz ruhig, wurde in den letzten Tagen mit Näharbeit

beschäftigt

23.02.25 Sitzt immer an einem bestimmten Platz, strickt fleißig.

11.06.29 […] heute zur neuen Kleidergruppe von H[aus] 18 mitgenommen, hilft dort ganz gut mit.

04.11.29 In der letzten Zeit bei der Kleidergruppe sehr brauchbar. Auch auf der Abteilung etwas lebhafter und zugänglicher.

Monatlich werden Gewicht und Tag des Regelbeginns in eine Tabelle eingetragen. Barbara ist 1,50 Meter groß und wiegt meist zwischen 48 und 52 kg. Körperlich geht es ihr gut, sie hat keine physischen Beschwerden. Seit 1936 nimmt sie allerdings zusehends ab, 1938 wiegt sie 44, 43, 42 kg. Danach brechen die Aufzeichnungen ab. In den 1930er-Jahren berichten die Einträge vermehrt von schweren seelischen Störungen. Immer wieder wird Barbara vom Haus 18 in die geschlossene Abteilung des Hauses 22 verlegt:

14.04.32 Läuft meist untätig auf der Abteilung herum, spricht dabei völlig zerfahren vor sich hin, schimpft, hört ständig Stimmen, greift jedem, dem sie beim Herumlaufen begegnet, an die Schulter oder packt sie am Arm. Völlig unbeeinflußbar, harsch abweisend, immer der gleiche gespannte Gesichtsausdruck.

17.11.32 Wieder zunehmend erregt, läuft heute laut schreiend und gestikulierend im Saal herum, muß verlegt werden nach Hs 22

Ab Ende der 20er-Jahre häufen sich die Bemerkungen zu Barbaras Arbeitsfähigkeit:

07.07.28 Zu keiner Beschäftigung zu bringen.

12.03.29 Zu keiner Beschäftigung zu bewegen.

Sept. 34 Zu keiner Beschäftigung geeignet.

März 35 Zu keiner Beschäftigung zu gebrauchen.

04.07.38 Zu keiner Beschäftigung zu bringen.

Im Februar 1938 hatte Hermann Pfannmüller die Leitung der Anstalt übernommen, ein fanatischer Nationalsozialist und Vertreter der nationalsozialistischen Rasse- und Gesundheitsideologie. Als kurz nach Kriegsbeginn die sog.

Aktion T4 anläuft – die zentral gesteuerte „Vernichtung lebensunwerten Lebens“ in den deutschen Pflegeanstalten –, ist Pfannmüller einer der Hauptbeteiligten. Für die „Hungerhäuser“ in Eglfing, in denen die Patienten durch gezielte Mangelernährung zugrundegingen, war er ebenso verantwortlich wie für die ab Oktober 1940 stattfindenden Morde an 332 Kindern, die durch Nahrungsentzug oder die Einspritzung von Luminal starben. Als einer der 40 „Gutachter“ der

Reichsarbeitsgemeinschaft Heil- und Pflegeanstalten, die unter Weisung des Reichsinnenministeriums die Vernichtungsaktion organisierte, sprach er in mehreren tausend Fällen Tötungsempfehlungen aus.

Ab Oktober 1939 lässt Pfannmüller die Patienten in Eglfing mittels Meldebögen erfassen. Ein wesentlicher Begutachtungsgesichtspunkt ist die Arbeitsfähigkeit der Kranken; ermordet werden sollen nicht nur die „geistig Toten“, sondern möglichst alle, die zu produktiver Arbeit unfähig sind. Die Meldebögen aus Eglfing sind nicht erhalten. Eine deutliche Sprache spricht aber Barbaras Krankenakte: Alle Passagen, die Arbeitswillen und -leistung betreffen, sind – vermutlich bei einer nachträglichen Durchsicht der Akte – durch Unterstreichungen hervorgehoben. Abschließend heißt es:

05.10.39 Hat seit 15 Jahren so gut wie gar nichts gearbeitet, war vorübergehend 1924, 25, 26 mit etwas Näharbeiten beschäftigt, 1929 bei der Kleidergruppe, 1930 u. 34 in der Großwäscherei.

1119 Menschen markiert Pfannmüller als „lebensunwert“. Barbara ist unter ihnen. Der letzte Eintrag ihrer Krankenakte lautet:

08.06.40 Schwerer Defekt. Katatone Erregungen mit Gewalttätigkeiten. Zerfahren, autistisch, stumpf.

Darunter steht maschinenschriftlich:

Gemäß Anordnung des Reichskommissars für die Reichsverteidigung im Rahmen planmässiger Räumungsmassnahmen am 3. Sept. 1940 in die Anstalt Niedernhart überführt.

Gemeint ist die österreichische Heil- und Pflegeanstalt Niedernhart bei Linz, die heutige Landes-Nervenklinik Wagner-Jauregg. Sie fungierte im Rahmen der nationalsozialistischen Euthanasie-Aktion als Zwischenlager für die Vernichtungsanstalt auf Schloss Hartheim, deren begrenzte Aufnahmekapazität es erforderlich machte, die dort eingelieferten Menschen sofort zu töten und ihre Leichen umgehend zu beseitigen. Beide Einrichtungen standen unter der Leitung des Arztes Rudolf Lonauer. In Niedernhart tötete Lonauer mittels Giftinjektion in die Vene, Gift in Tabletten- oder flüssiger Form und ab Winter 1941 durch Luminaleinspritzungen. In Hartheim standen eine Gaskammer sowie ein Krematorium zur Verfügung, das die Firma KORI eingerichtet hatte (die auch die Öfen in Bergen-Belsen und Majdanek baute und nach dem Krieg in Berlin „Zentralheizungs- und Lüftungsanlagen, Verbrennungsöfen für Abfälle aller Art [und] Müllschluckanlagen“ produzierte).

Die für den Weitertransport nach Hartheim vorgesehenen Opfer blieben meist nur kurz in Niedernhart. Sie wurden bei ihrer Einlieferung mit Tintenblei numeriert und wenige Tage später in Bussen nach Hartheim gefahren. Lonauers Stellvertreter dort war Georg Renno, der gemeinsam mit Büroleiter Christian Wirth die Abfertigung der eintreffenden Todestransporte übernahm. Zu den Aufgaben Rennos gehörte die Leitung und Beaufsichtigung des gesamten Tötungsvorgangs: Entkleidung der Opfer, Begutachtung, Auswahl medizinisch „interessanter“ Fälle, denen man nach ihrer Ermordung die Gehirne für Forschungszwecke entnahm, die Einweisung in die als Brausebad getarnte Gaskammer, das Schließen der Tür, das Einleiten des Kohlenmonoxydes, das von der I.G. Farben Ludwigshafen (BASF) geliefert wurde. Mitunter war es Renno selbst, der die Gaszufuhr in die Tötungskammer eigenhändig regelte, so bei Demonstrationsvergasungen, an denen unter anderem Reichsinnenminister Frick und Reichsärzteführer Conti teilnahmen. Bis zur Einstellung des Euthanasieprogramms im August 1941 wurden in Hartheim mehr als 18.000 Menschen ermordet. Reichsweit beträgt die Gesamtopferzahl der

Aktion T4 ausweislich der nach dem Krieg aufgefundenen „Hartheimer Statistik“ 70.273 Menschen. Die durch die Tötungen in zehn Jahren erzielte Einsparung an Pflege- und Lebenshaltungskosten wird in diesem Dokument auf 885 Millionen RM beziffert.

Im Spätsommer 1940 erhalten Barbaras Angehörige die briefliche Nachricht, dass ihre Tochter und Schwester am 18. September in einer Pflegeanstalt einer Lungenentzündung erlegen sei. Es sind 30 Reichsmark für die Zusendung der Urne zu entrichten. Die Urne Barbara Hartards, die sehr wahrscheinlich nicht ihre, sondern die wahllos zusammengekehrten sterblichen Überreste anderer Euthanasieopfer enthält, wird auf dem Speyerer Friedhof beigesetzt und 1954 in das Grab des Vaters umgebettet.

Rudolf Lonauer entzieht sich 1945 einer Bestrafung durch Selbstmord; eine Stunde vor Eintreffen der US-Armee tötet er zuerst seine Frau, danach seine zwei Töchter und schließlich sich selbst. Georg Renno taucht unter und wird erst 1961 verhaftet. 1975 wird das Verfahren wegen einer Herzerkrankung Rennos eingestellt. Renno verbringt seinen Lebensabend in Bockenheim in der Pfalz. In einem Interview aus seinem letzten Lebensjahr sagt er: „Ich selbst habe ein ruhiges Gewissen. Ich fühle mich nicht schuldig […]. Nachdem ich ja gesehen habe, wie die Leute gestorben sind, muß ich mir sagen, das war keine Qual für die, ich möchte eher sagen, in Anführungszeichen: Es war eine Erlösung. […] Mit diesem Gefühl gehe ich einmal von hier fort. Ich gehe wieder zurück in die Ewigkeit, wo ich hergekommen bin. Alles andere ist nicht gewesen.“ Renno stirbt am 4. Oktober 1997 in Neustadt a. d. Weinstraße, nicht weit von Barbaras Geburtsort.

Informationen

zur Tötungsanstalt Schloss Hartheim:

Gedenkstätte

Schloss Hartheim

Brigitte Kepplinger: Die Tötungsanstalt Hartheim 1940 – 1945,

o.J. (PDF)

Die Öfen brennen: Rauch aus dem Krematorium der Tötungsanstalt Schloss Hartheim (Photographie: Karl Schumann)

Der

Komponist Franz Hartard aus Harthausen

Der

Großvater des Komponisten, Franz Hartard sen. (1760-1827),

Sohn des Freimersheimer Schneiders und Schulmeisters Johannes II. Hartard (*ca. 1722, †1802? | s.o.)

und der Katharina Klein, kam 1781 als Lehrer von Freimersheim nach

Harthausen. Aus seiner Ehe mit Eva Franziska Ried (eine zweite Ehe

mit Katharina Jäger blieb kinderlos) stammten neben einigen frühverstorbenen

Kindern Franz Anton (1784-1848), Maria Catharina

(1787-1860) und Johann Georg (1797-1869); aus des letzteren

Ehe mit Anna Christine Rohrbacher ging der Sohn Franz jun. hervor.

Karl Huther schreibt über ihn in der Rheinpfalz vom 7. Juli 1972:

„Am

Rhein, da stand mein Vaterhaus“.

Aus dem Leben des pfälzischen Lehrerkomponisten Franz Hartard.

Der

14. April 1922, ein Karfreitag, war für das Dorf der „Königskinder“,

Harthausen bei Speyer, in doppeltem Sinne ein Tag ernster Besinnung.

Im Hauptgottesdienst am Morgen gedachte die zahlreich versammelte

Gemeinde des Leidens und Sterbens Christi; am Nachmittag aber galt

es dem ehrengeachteten ehemaligen Volksschullehrer, Komponisten,

Dirigenten und Organisten Franz Hartard die letzte Ehre zu erweisen.

Im Alter von 82 Jahren war er in den Abendstunden des 11. April 1922

nach etwa einjährigem Krankenlager in den Frieden seines Gottes

eingegangen.

Mit

nicht geringem Erstaunen erlebten an diesem denkwürdigen Karfreitag

die Bürger von Harthausen die eindrucksvolle Ehrung eines ihrer

Mitbürger, der seither als einer der ihrigen schlicht und bieder

unter ihnen lebte. Man wusste, daß er in jungen Jahren ein tüchtiger

Musiker war, auch in etwa von seiner Tätigkeit als Komponist. Daß

das alles aber für die Umwelt von besonderer Bedeutung sei, das

ahnte man nur so von ungefähr. Ihre Sorge galt vor allem dem

Feldbau, denn die Harthäuser „Königskinder“ waren seit eh und

je ein ungemein fleißiges, rechtschaffenes Völkchen. - An einem

Karfreitag aber wurden sie Zeuge, wie Scharen von schwarz

gekleideten, ernst gestimmten Menschen eintrafen und sich hin zum

Sterbehaus des Komponisten Franz Hartard (in der Harthausener

Jakobsgasse) begaben. Als der Ortspfarrer Andreas Dauscher um 15 Uhr

zur Einsegnung der Leiche erschien, hatten sich, außer einer unzählbaren

Menge Einheimischer, 11 Gesangsvereine aus der Umgebung eingefunden.

Es war ein ergreifender Augenblick, als der Geistliche vor dem von

etwa einem Dutzend Fahnen flankierten Sarg das sakral-ernste „De

profundis“ anstimmte.

An

seinem Grabe ehrten den Toten Ansprachen des Ortspfarrers für die

kirchliche und politische Gemeinde Harthausen, des

Bundeschormeisters Wilhelm Daniel für den Pfälzer Sängerbund, des

Rentamtmannes Langenstein für das Kirchenmusikdekanat und des

Innungsmeisters Karl Petermann für die Speyerer Innungschöre. Die

Presse ließ ihm durch ihren Publizisten Lorenz Stamer einen Nachruf

widmen, von dem eine Strophe lautete:

„Das

Aug erlosch, das Leben ist entwichen,

Des

Sängers Mund verstummt auf immerdar,

Doch

immer bleibt, wenn auch die Form verblichen

Der

Geist, der seine Lieder uns gebar.“

Die

ergreifende Trauerfeier war musikalisch eingeleitet worden durch das

Hartardsche Grablied „Ruhe sanft im kühlen Schoß der Erde“,

vorgetragen von den vereinten Chören des Männergesangsvereins und

des Kirchenchors Harthausen und klang aus mit dem uralten

Bardengesang „Stumm schläft der Sänger“, weihevoll geboten vom

„Liederkranz“ Mundenheim.

Herkommen

und Umwelt Franz Hartards

Franz

Hartard stammte aus einer alten Lehrerfamilie. Sein Großvater, der

Lehrer Franz Hartard, kam im August 1891 als Volksschullehrer von

Freimersheim nach Harthausen. Es lag in jener Zeit viel Musik in der

Luft. Daß dieser Franz Hartard, senior, ein brauchbarer Musiker

gewesen sein muß, möge aus der Tatsache erhellen, daß ihn die

schon immer sangesfreudigen und musikbegeisterten Harthäuser 46

Jahre lang als ihren Lehrer behielten, denn damals bestimmten noch

die Bürger, wer Lehrer im Dorfe sein durfte. Er starb im Jahre

1827. Sein Sohn Georg (1797-1869) widmete sich der Landwirtschaft.

Aus dessen (1817 geschlossener) Ehe (mit Christina Rohrbacher) ging

als jüngster Sproß unter fünf Kindern (neben den Schwestern

Elisabeth, Katharina, Margaretha und Josefa) Franz Hartard, der

Komponist, hervor, geboren am 15. September 1839. In diesem

kinderreichen, bäuerlichen Milieu wuchs der kleine Franz heran, bis

ihn im Jahre 1846 seine Mutter der pädagogischen Obsorge des

damaligen Harthausener Lehrers Anton Wolfer übergab. 13jährig

wechselte er im Jahre 1852 in die Sonntagschule über. Schon bald

danach trugen sich die Eltern mit dem Gedanken, ihren einzigen männlichen

Sprößling Lehrer werden zu lassen. Mit 17 Jahren, also im Jahre

1856, trat er ins Speyerer Lehrerseminar ein.

Schüler

von Domkapellmeister Benz

Das

Regulativ für die Lehrerbildung in Bayern sah jenesmal eine dreijährige

Seminarausbildung vor. Musik war in der alten Lehrerbildung ein sehr

gewichtiges Fach. Das wußten auch die Eltern von Franz Hartard. Es

ist daher mit Sicherheit anzunehmen, daß sie es während der vier

Sonntagschuljahre ihres Sohnes an vorbereitendem Musikunterricht

nicht haben fehlen lassen. Jedenfalls ist zuverlässig überliefert,

daß Franz Hartard schon in jungen Jahren „ein hervorragender

Geiger“ gewesen sei. Im Jahre 1856 kam er in die strenge Schule

des Seminar-Musiklehrers, Komponisten und späteren

Domkapellmeisters (1871) Johann Baptist Benz. Bei ihm lernte er das

Klavier- und Orgelspiel, Violine und freiwillig andere

Streichinstrumente, aber auch – und das war damals vorgeschrieben

– ein oder zwei Blasinstrumente. Musiktheoretisch führte ihn

Meister Benz in die Intervall- und Akkordlehre, in den Aufbau von

Modulationen, Kanons und Fugen ein, nicht minder gründlich aber

auch in die Kunst, einen einwandfreien Tonsatz für Kinder-, Männer-

und gemischten Chor schreiben zu können.

Pädagogisch

und musikalisch nach damaligen Maßstäben bestens gerüstet, trat

Franz Hartard 1859 ins Berufsleben. Er wurde Volksschullehrer in

Lingenfeld, denn in seinem Heimatort Harthausen war zu jener Zeit

ein Unterkommen für ihn als Lehrer nicht möglich. Hier bestanden

nur zwei Lehrer- und eine Schulgehilfenstelle, die um das Jahr 1859

langfristig besetzt waren (…). Nun waren die Lehrer der damaligen

Zeit nicht gerade auf Rosen gebettet. Mit einem Einkommen von 200

Gulden im Jahr mußten sie noch einen Nebenverdienst haben, um

existieren zu können. Der 65jährige Vater konnte den eigenen

Feldbau nicht mehr allein bewirtschaften. Franz Hartard mußte also,

wenn er sein Erbe erhalten wollte, den Schuldienst (quittieren) und

ins Elternhaus zurückkehren. Das geschah im Jahre 1862. Fortan

bestellte er seine Felder, gründete zwei Musikkapellen und trieb

Bienenzucht. Über den Daumen gepeilt verdiente er sich auf diese

Weise jährlich etwa 350 bis 400 Gulden, immerhin fast das Doppelte

als sein Lehrereinkommen.

Die

beiden Musikkapellen waren ein Streichorchester von etwa 10 Mann für

Saalmusiken, Bälle und Hochzeiten sowie eine Blaskapelle von acht

Mann für Prozessionen, Festzüge und Feiern im Freien. Die meisten

Piecen hat Hartard für seine Musikabteilungen selbst bearbeitet und

eigenes in großer Zahl dazu komponiert. Die Hartardschen

Musikkapellen waren wegen ihrer gediegenen Produktion sehr beliebt

und manchmal mehr als sie zu leisten vermochten mit Aufträgen

eingedeckt. (Als Dirigent leitete Franz Hartard verschiedene

kirchliche und weltliche Gesangsvereine, darunter den Kirchenchor

St. Cäcilia Harthausen und den Männergesangsverein Cäcilia

Dudenhofen.)

Franz

Hartards Familienleben

Die

Musik und seine Orchester beschäftigten den jungen Franz Hartard so

ausgiebig, daß er darüber ganz das Heiraten vergaß, zumal er noch

etwa zehn Jahre lang haushälterisch gut versorgt war. Der Vater

starb 1869. Seine Schwestern verheirateten sich nacheinander. Als

man 1872 schrieb, war das Elternhaus nur noch von der 75jährigen

Mutter und ihrem 35jährigen Sohn bewohnt. Es war höchste Zeit, daß

eine junge Frau ins Haus kam. Sie fand sich in der 15 Jahre jüngeren

Katharina Hoffmann, mit der er am 5. 11. 1874 getraut wurde. Die Ehe

war mit zwei Kindern gesegnet (vier Kinder starben jung), der

Tochter Anna (*1878) und dem Sohn Josef (*1875), der sich später

als Ensemble- und Militärmusiker eines guten Rufes erfreute. Aus

des letzteren im Jahre 1900 mit Anna Schütt geschlossenen Ehe

entsprossen dem Komponisten vier Enkel, darunter auch der Enkel Otto

Hartard, der mehrere Streich- und Blasinstrumente perfekt

beherrschte, (sowie dessen Geschwister Hermann, Emilie und Anna).

Leider verstarb ihm sein Frau schon nach 12 Jahren (am 13. August

1886, im Kindbett) und hinterließ ihm zwei kleine Kinder und die

89jährige Mutter. Es ist verständlich, daß Franz Hartard bald

danach (6. Oktober 1886) wieder heiratete. Diese zweite Frau, eine

geborene Magdalene Hoffmann, starb schon zwei Jahre später (2.

April 1888) kinderlos (ebenfalls im Kindbett). Seine

wirtschaftlichen Verhältnisse zwangen ihn, sich noch im gleichen

Jahre (14. August 1888) mit Christina Diebold, der Tochter des

Harthausener Landwirtes Johann Michael Diebold, zu verehelichen. Aus

dieser Ehe gingen der Sohn Georg (1890-1915) und die Tochter Emilie

(†1950)

hervor.

Dieser Sohn Georg aus dritter Ehe war der ganze Stolz des alternden

Franz Hartard. Er sollte das musikalische Erbe des Vaters weiterführen,

denn er war nicht nur ein begabter Geiger, sondern auch ein ganz

hervorragender Trompeter. Er hätte sicher als Konzertmeister in

jedem großen Sinfonieorchester sein Unterkommen gefunden, wenn

nicht im Jahre 1915 der Tod auf dem Schlachtfeld dem Leben dieses

erst 25jährigen hoffnungsvollen Musikers ein Ende gesetzt hätte

(er wurde am 31. August 1915 bei Ypern verschüttet); ein harter

Schicksalsschlag für den damals 76jährigen Komponistenvater.

Die

Familie Hartard war damit fünf Generationen lang – von 1800 bis

1940 – in der Gegend von Speyer musikalisch aktiv, und zwar durch

den Lehrer Franz Hartard, senior (1. und 2. Generation), durch

dessen Enkel, den Komponisten Franz Hartard, junior (3. Generation),

seine beiden Söhne Josef und Georg (4. Generation) und durch des

ersteren Sohn, des Komponisten Enkel Otto in der 5. Generation.

Das

kompositorische Schaffen

Franz

Hartard hat in den letzten beiden Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts

viel Instrumentalmusik arrangiert und auch komponiert. Seine

Bescheidenheit und Zaghaftigkeit hemmten ihn jedoch, einen Vorstoß

in die Öffentlichkeit zu wagen. Er war schon 62 Jahre alt, als er,

im Jahre 1901, sein erstes Werk einem Verlage anbot. Es trug den

Aufdruck: „Den Landesgesangvereinen gewidmet. Dem deutschen Bauern

(Gedicht von Schulte vom Brühl); Männerchor mit Begleitung von

Blasmusik, kleinem Streichorchester und Pianoforte von Franz Hartard“.

[Nicht schwierig zu singen, mit kernigem Text versehen, entsprach

dieses Werk genau dem Bedürfnis ländlicher Sängerfeste.]

Das

Werk war im Nu vergriffen, und der Name Franz Hartard weithin

bekannt geworden. Dieser Erfolg ermutigte ihn, ein Jahr danach

(1902) dem verlag Anton Böhm & Sohn, Augsburg, sein geistliches

Chorwerk, die „Missa SOLI DEO GLORIA“ und die Motette „Pange

lingua“ anzubieten, der sie sofort zur Drucklegung annahm. (…)

[Die Messe fand im ganzen Reich Verbreitung und mußte 1916 erneut

aufgelegt werden.] Es folgten im Jahre 1903 seine „Hymne zum 25jährigen

Papstjubiläum Leos XIII.“ und 1905 der Männerchor „Auf blühender

Heide“ (Opus 50); 1906 „Im Wald möcht ich ein Vöglein sein“,

„Leben im Wald“ und das groß angelegte, harmoniefarbige

Chorwerk „Seemanns Heimkehr“, 1907 das lyrisch feinabgestimmte

Lied „Märchen“ und 1908 mit Orchesterbegleitung „Die Hymne an

das Haus Wittelsbach“. [Ab 1910 wurden dank der Förderung durch

Bundeschormeister Daniel (und) den Vorsitzenden des Speyergau-Sängerbundes,

Jakob Schultz alle Werke des Harthauseners im Verlag Karl Hochstein

gedruckt.] Bis zum Jahre 1911 kamen sechs Preischöre von Hartard in

Druck, darunter die vielgesungenen Männerchöre „Als ich Abschied

nahm“, „Choral der Nacht“, „Waldabend“, [„Froschkönigs

Hochzeit“] und „In der Frühlingsnacht“. Außerordentlich

zahlreich sind seine Männerchorbearbeitungen von Volksliedern in

den Liedersammlungen des Sängerbundes. (…) Hartard dürfte neben

viel konzertanter Gebrauchsmusik und Chorbearbeitungen etwa 90

originale Chorwerke geschrieben haben. (…)

Eine

Freudenbotschaft hat ihn leider nicht mehr lebend erreicht. Vier

Monate nach seinem Tode traf aus Amerika die Nachricht ein, daß

beim Jahreshauptkonzert der deutschen Sängerbünde 1922 in

Philadelphia, bei dem auch Chöre mit ausschließlich pfälzischen

Einwanderer-Sängern aus Pennsylvanien mitwirkten, die Darbietung

der Hartardschen Männerchöre „Am Rhein, da stand mein

Vaterhaus“ und „o Vaterland, o schönes Land“

unbeschreiblichen Jubel ausgelöst hätten.

Punkte

und Anmerkungen in runden Klammern bezeichnen Auslassungen und

Umstellungen bzw. eigene Ergänzungen, die Einschübe in eckigen

Klammern stammen aus: Röbel.

Karl

Huther, der eine umfangreiche Sammlung an Informationen über

und Musikstücken von Franz Hartard anlegte, war 1945-1969 Direktor

der Pfälzischen Gehörlosenschule Frankenthal (heute Pfalzinstitut

für Hörsprachbehinderte / Augustin-Violet-Schule).

Zu Fuß von Speyer

nach Rom

Bericht über eine Pilgerfahrt, die den jungen Robert

Hartard im Heiligen Jahr 1925 in die Ewige Stadt führte | mehr

Der

Artikel zur Familiengeschichte als PDF-Dokument:

Stammliste

der Familie Hartard in Freimersheim (1712-ca. 1870). Aus: Heinz R.

Wittner: Katholiken in Freimersheim im 18. und 19. Jahrhundert,

Typoskript, Diözesanarchiv Speyer

Nachkommen

des Franz Hartard sen. (*Freimersheim 1760) in Harthausen. Aus: Wilfried Birkle: Bürger und Fremde in Harthausen. Von 1530 bis 1920. Ein Familienbuch, Harthausen 2007,

S. 266ff.

Literatur:

75 Jahre Männergesangverein Harthausen. Harthausen 1986

Wilfried

Birkle: Bürger und Fremde in Harthausen. Von 1530 bis 1920. Ein

Familienbuch. Harthausen 2007

Wilfried Birkle/Hermann Grundhöfer: Franz

Hartard - Komponist und Dirigent. In: Rhein-Pfalz-Kreis Heimatjahrbuch

20, 2003, S. 28-31

Viktor Carl: Lexikon Pfälzer Persönlichkeiten.

Edenkoben 1998

Freimersheim im Wandel der Zeiten 771-1971. Ein

Heimatbuch zur 1200-Jahr-Feier im Juli 1971. Freimersheim 1971

Heinz

Friedel: Kirrweiler. Die Geschichte eines pfälzischen Weindorfes.

Kirrweiler 1978

Bertram Hartard: Im Speyrer Dom. Gemälde, Figuren und

Inschriften des Kaiserdoms zu Speyer. Speyer 1949

Bertram Hartard:

Mancherlei Besucher - mancherlei Begegnungen. Aus dem Tagebuch eines

Domschweizers. 1933-1945. In: Pilgerkalender 32, 1953 (1952), S. 36-38

Karl Huther: „Am Rhein, da stand mein Vaterhaus“. Aus dem

Leben des pfälzischen Lehrerkomponisten Franz Hartard. In: Die

Rheinpfalz, 7. Juli 1972

Brigitte Kepplinger: Die Tötungsanstalt Hartheim 1940 – 1945,

o.J.

Joachim Lilla: Der Bayerische Landtag

1918/19-1933. Wahlvorschläge, Zusammensetzung, Biographien (Materialien

zur bayerischen Landesgeschichte 31). München 2008.

Gerhard Nestler /

Hannes Ziegler (Hg.): Die Pfalz in der Nachkriegszeit. Wiederaufbau und

demokratischer Neubeginn (1945–1954). Kaiserslautern 2004

Martina Röbel: Ein Jahrhundert alt und noch jung - Werke Franz Hartards

unvergessen. Zum 55. Todesjahr des Musikkönigs der

„Königskinder“. In: Die Rheinpfalz, Speyerer Rundschau, 4.

März 1977

Markus Schäfer: Datenhandbuch zur Geschichte des

Landtags Rheinland-Pfalz 1947–2003. Mainz 2005

Hansmartin Schwarzmaier

(Hg.): Landesgeschichte und Zeitgeschichte. Kriegsende 1945 und

demokratischer Neubeginn am Oberrhein. Oberrheinische Studien, Band 5.

Herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft für geschichtliche

Landeskunde am Oberrhein e. V. Karlsruhe 1980

Umbruch. Schriftenreihe

des Landtags Rheinland-Pfalz, Heft 33: 60 Jahre Parlament in

Rheinland-Pfalz. Mainz 2006

Kurt Weitzel: Von der Csvp zur CDU: Die

Gründung der CDU in Rheinhessen 1945-1947. Frankfurt am Main 1982

Heinz

R. Wittner: Katholiken in Freimersheim im 18. und 19. Jahrhundert.

Typoskript, Diözesanarchiv Speyer

Hans-Jürgen Wünschel (Hg.):

Rheinland-Pfalz. Beiträge zur Geschichte eines neuen Landes. Landauer

Universitätsschriften – Geschichte, Band 4. Landau 1997, darin v.a.:

Anne Martin: Die Gründung der rheinland-pfälzischen CDU

|